The Beach : October 2008

細馬 宏通

<<前 | 次>>

20081031

沼:399 トウキョウソナタ、映画の三叉路

手と階段。

映画の光。

映画の光。

この放送をダウンロードする

dotimpactさんが、日記に続き、「ラジオ 沼」のRSSを作って下さいました。感謝!→詳しく

実習を終えて東京へ。明日朝から、かえる目レコーディングなので、夜のうちに上京。せっかくなのでLoopLineのライブへ。

千駄ヶ谷駅を降りると、なぜか今日出演のはずの宇波くんが。どうやら共演のAnne-James Chaton, Andy Moorがまだ来てないらしい。「もし彼らが来なかったら歌ってください〜」と不穏なことを言われる。

が、結局、二人は開演20分前に登場。どうやら地下鉄で迷いまくったらしい。

というわけで、この日のライブはまず小笠原鳥類さんの朗読から。彼の詩はHOSEのライナーで知っていたが、生を聞くのは初めて。語りも図鑑の朗読も自作の朗読も、ほとんどその口調がシームレスで凄かった。poemというよりはdescription。記述的な声だ。

Andyと宇波くんのデュオは、宇波くんには珍しく音数の多いギターバトル。一年分くらい弾いてたんじゃないだろうか。

Anne-Jamesの詩はフランス語で、しかとは意味は分かりかねたが、どうやら土地や数字を繰り返す、その繰り返しに妙があるらしいことは判った。サンプラーの使い方はいたってシンプルなのだが、陳腐と思わせないのは、声との重なり具合がおもしろいからだろう。

新宿の宿泊先へ。夜、アメヤさん、コロスケさん、コドモちゃんとご飯。コドモちゃんは、自分から指さしをしたり両手を差し出したりして、やりとりがもうオトナだな。そしてずんずん歩く。

20081030

ナンキンハゼとキノカワガ

昼食の帰りに、校庭の樹をしげしげと眺めているご婦人がおられた。声をかけると、白い実のなっている樹を指して、「これなんでしょうねえ」と言われる。あいにく植物に疎いので名前が出てこなかったが、確かに改めて見るときれいな白だ。陽の当たる場所に植わっているものでは、紅葉が始まっている。

昼食の帰りに、校庭の樹をしげしげと眺めているご婦人がおられた。声をかけると、白い実のなっている樹を指して、「これなんでしょうねえ」と言われる。あいにく植物に疎いので名前が出てこなかったが、確かに改めて見るときれいな白だ。陽の当たる場所に植わっているものでは、紅葉が始まっている。

一本の小枝に、ちょっとふくらんでいるところが見つかる。おかしいなと思ってよく見ると、破れ目から蛹が見える。どうやら、繭を枝にくっつけているのだが、その繭の外側が、周囲の枝そっくりなので、まるで枝がふくらんでいるかのように見えるのである。

一本の小枝に、ちょっとふくらんでいるところが見つかる。おかしいなと思ってよく見ると、破れ目から蛹が見える。どうやら、繭を枝にくっつけているのだが、その繭の外側が、周囲の枝そっくりなので、まるで枝がふくらんでいるかのように見えるのである。

虫の話をすると、人によってはいやがられるのだが、このご婦人は、苦手ではないらしく、すごいですねえ、などと感心しておられる。「名前が分かったら看板をかけておいてください」と笑って去られた。

というわけで、部屋に戻って調べてみる。白、分果、紅葉、円形、などと、実や葉の特徴を打ち込んで検索すると、じきにそれらしい写真と名前がネット上でいくつか見つかる。これを山渓の「日本の樹木」で調べて絞り込む。ナンキンハゼ、と判る。

さらにナンキンハゼ、害虫、樹皮、で検索してみると、えらいもので、この虫について書いておられる人がいた。この虫は「ナンキンキノカワガ」らしい。蛾類幼虫図鑑で確かめると、確かに同じ虫である。

さらにナンキンハゼ、害虫、樹皮、で検索してみると、えらいもので、この虫について書いておられる人がいた。この虫は「ナンキンキノカワガ」らしい。蛾類幼虫図鑑で確かめると、確かに同じ虫である。

繭を作るときに、周囲の樹皮をちぎって外側に貼り付けるのだという。道理で枝に似ているはずだが、それにしても見事な造形だ。

さて、樹の名前も虫の名前も分かった。看板をかけたものかどうか。

松本雄吉講演@滋賀県立大学

勤務先で松本さんの講演。先日の「呼吸機械」のスライドともに、その制作過程のお話。

身体の生きるためのすべてを「予算化する」という話がおもしろかった。

「門外不出」というヂャンヂャンオペラの譜面も配られる。

日本語は七五調や五七調が多い。といっても、それは七拍子や五拍子で語られるというわけでなく、

|これ/やこ/の / | ゆ/くも/かえ/るも|わか/れて/は / |

と、四拍子系で唱えられることが多い。その結果、あちこちに休符が入り、適度に息を継ぐことができる。

ところがこれを、1モーラを一拍と見て五拍子や七拍子にすると、息継ぎの休符が入り込む余地がなくなって

|ゆ/く/も/か/え/る/も|し/る/も/し/らぬ/も|

と、ことばは切迫する。もちろん、ヂャンヂャンオペラのことばは、5や7モーラとは限らないし、半拍に1モーラが当てられることもあるから、あちこちに不規則な休符が入ることになるが、その位置は、一節ごとに繰り返しを避けるように作られている。

役者の足どりは、七拍子で二歩を踏む。右が三なら左は四、右が四なら左は三、短いほうがつんのめる。

維新派の役者の動きは、どこか人形や機械っぽいところがあるが、それは、七拍子の息継ぎのなさや、つんのめる動きに起因するように思う。なぜ白塗りなのか、という会場からの質問に「生っぽいのが、どうもイヤなんですよ」と雄吉さん。

柳太郎で雄吉さん、制作の山崎さん、同僚の佐々木さん、印南さんと飲む。じつはむかしむかし学生の頃、よく通っていた飲み屋に雄吉さんがときどき来ておられ、二言三言ことばを交わしたことがある。

大友柳太郎の写真を眺めながら、楽しくお話する。

舞台を作り、飯場を作り、最後はアトカタもなくなる。さいかち浜は、地ならしされて草刈りした結果、来たときよりもきれいになってしまったという。YMCAの宿泊場などに「来たときよりもきれいにしましょう」という不条理な文句が書いてあることがあるが、本当にそういうことがあるのか。

あのあたりはキイロい花がばーっと咲いてて、夜になると光るねん、それを全部刈ってしもたから、キイロい花には悪いことをした、とも。マツヨイグサだろうか。宵待草の光を集めた舞台だったのかと思うと、改めて不思議な感じがする。

沼:398 トウキョウソナタ、見とどけられる光

映画の光。

映画の光。

この放送をダウンロードする

20081029

「ラジオ 沼」移転のお知らせ

ラジオ 沼のメインサイトを、ココログから再びhttp://12kai.com/numa/に戻しました。今後はこちらにて更新する予定です。

ラジオ 沼のメインサイトを、ココログから再びhttp://12kai.com/numa/に戻しました。今後はこちらにて更新する予定です。

沼 397: 花火と飛行機

蔡國強、Chim↑Pom、誰に捧げられるか

蔡國強、Chim↑Pom、誰に捧げられるか

この放送をダウンロードする

京都シネマで「トウキョウソナタ」。

20081028

沼:397 ピカッについて/アートと見とどけること(約30分)

広島でのChim↑Pomの「ピカッ」騒動のこと。

広島でのChim↑Pomの「ピカッ」騒動のこと。

この放送をダウンロードする

トウキョウ・ソナタ@京都シネマ

これは圧倒された。いろいろ思うところは、そのうち「沼」にて。

20081027

講義やら会議やら。笑い論文の〆切も。図を全部描き直す。みるみる一日が過ぎる。

20081026

LIMBの笑い論文を書く。

20081025

NO-MAミュージアム「飛行する記憶」

実習地を後にし、帰りのバスを途中下車して、NO-MAミュージアム「飛行する記憶」へ。午前中の時間を使って、展示の下見をする。

実習地を後にし、帰りのバスを途中下車して、NO-MAミュージアム「飛行する記憶」へ。午前中の時間を使って、展示の下見をする。

あのね、みなさん、これは実際に行ったほうがいいですよ。実際のものを見ないとわからない。webで写真を見てもわかりません。三橋さんの絵はとくに、写真で見ても、まず、何が起こってるのかわからない。

今回の展示は、いわゆる「アウトサイダー」作家と「インサイダー」作家を組み合わせたレイアウトになっている。

本会場の1Fは鈴木治・舛次崇。消しゴムの線の鋭さ。抽象とは、抽き出すこと。

三橋精樹の鉛筆画。これはもう生で見ないと。

黒の中に潜んでいる光沢、エンボス。鉛筆が何度も紙を擦ることで、普通の人はたどりつかないような「紙の向こう側」に来てしまった。紙の繊維がけばだち、削られ、さらになめされ、鉛筆の鉛、粘土と混ぜられてできるもの。見る距離、角度のよって思わぬ発見がある。裏にはカタカナで解説。

植田正治のコロタイプ。黒から引き出される階調。これも、印刷では体験できない世界。いっけん黒のカタマリに見えるものが草むらへと、その冬枯れの一本一本へと「解像」されていく驚き。黒の中で見つかるもの。この、2階の組み合わせにはいちばんうならされた。

木下晋の手帖にはカレンダーの枠があり、吉澤健の手帖には枠がない。枠の中に書こうとする人と、とにかく書いてしまう人。吉澤さんはいつ、書き終わったという気がするのだろう。セロテープでぐるぐる巻きにされた手帖は、木下さんの手帖の「枠」のようなもの?

木下晋の鉛筆画の白が、じつは舛次さんの白に通じて見えた。

日比野克彦作品と他の作品との歴然たる違い。

日比野作品には、見る者にそれを届けようというはっきりとした意図が感じられる。船という器があり、そこに段ボールのスティックを盛られている。高橋和彦や佐久田祐一の作品には、「船」にあたるものはない。

併映されていたビデオのなかで、高橋作品の、気の遠くなるような時間をかけて描かれたであろう細かい線の並びを、日比野克彦はチョークで手早くなぞって黒板に書いていた。そうした洒脱な線の取り出し方が、デザイナーだな、と思う。その一方で、ぼくは、じわじわと描かれたらしい高橋和彦の線のほうに惹かれて、それを模写してしまう。

午後、はたよしこさんとトークショー。3時間以上妄言を飛ばしまくった。

山下里加さんも来ていて、ゆうこさんも加わり、終演後にお茶を飲みつつあれこれ話。

来週は滋賀近代美術館で8日に山下さん、9日に私がレクチャー。なんだか時ならぬアウトサイダーアートの波が来て、お座敷が続く。

20081024

実習二日目

朝から発表用のpptの作り方実習。午後は近江八幡に移動して全員で発表会。そのまま宿泊。

20081023

環琵琶湖文化論実習第一目。一回生と竹生島へ。上陸後に船会社に問い合わせると、あいにくの雨で乗客がなく、二時間後に乗るはずの便が欠航だという。上陸して帰るまで、一時間足らず。

環琵琶湖文化論実習第一目。一回生と竹生島へ。上陸後に船会社に問い合わせると、あいにくの雨で乗客がなく、二時間後に乗るはずの便が欠航だという。上陸して帰るまで、一時間足らず。

となると、あちこちあわただしく見回ってもしかたがない。かわらけを投げて実習の成功を祈願したあと、観音堂で、それぞれが惹かれる木彫を探して、それを30分写生してもらうことにする。

写生をしている人は、見ていて気持ちがいい。どう見てもらおうかという邪心が消えて、目だけになっている。そういうときのほうが、よい立ち姿になる。外は雨。

あがた森魚@磔磔

彦根から京都へ。

あがた森魚『惑星漂流60周年!』 @磔磔。

本当にいいライブだった。

あの曲この曲が、のびやかな声で歌われるのを目の当たりにする。

今宵限りのダンスホール、と一節、ああ始まった、それにしてもまだビールが残ってるなと思って、呑気に注いでいたら、「おどろうかあ」と歌ったあがたさんが客席にマイクを向けるので、思わず「おどりましょう」と口をついて出た。

それで、ああ、この曲は、初めて聴いてから、このときが来るまで、繰り返し頭の中で鳴ってたのだなと思った。

六十才になったあがたさんの声は、星が一巡りして生まれ直したよう。

武川さんのバイオリンの擦音はますますうるおいを増している。

あがたさんの、膝を曲げて拍子をとる足踏みが、歌が進むにつれ激しくなって止まらない。ロックンロール!

「大寒町」で、山本精一さんが1コーラス歌ったのもよかったなあ。

輝け星よ、月よりも。あの娘のしあわせ照らし出せ。

20081022

ジーグフェルド、サンドウ、象

原稿やら書類やら講義やら。

講義で「巨星ジーグフェルド」(1936)の冒頭場面を見せる。

多少の脚色はあるものの、この場面は、19世紀末の視覚文化を語るための重要な要素が組み合わさっており、たいへん興味深い。

舞台は1893年のシカゴ万博、ジーグフェルドは万博のミッドウェイ・プレザンスにあった「カイロ街」で呼び込みをやっている。見世物となっているのは、怪力男サンドウ。サンドウは美女二人を両手にぶらさげるショウを披露しているのだが、向かいのエジプト小屋で行われているベリーダンスに客を取られている。

ジーグフェルドは、とあるご婦人がサンドウの上腕二頭筋に盛んに触りたがるのにヒントを得て、このエピソードを新聞に掲載させて話題を作り、ショウ自体もサンドウの腕をセックス・アピールする演出に切り替える。ジーグフェルドの目論見通り、サンドウのショウは人気を呼び、向かいのエジプト小屋を凌ぐようになる・・・

このあと、ジーグフェルドは、ニューヨークに出て、ブロードウェイで「ジーグフェルド・フォーリーズ」を結成、その華々しい舞台で人気を呼ぶことになる(ちなみに、ジーグフェルドがロンドンから呼び寄せた美術監督が、絵はがき作家として名を為していたラファエル・キルヒナーで、彼の描く「キルヒナー・ガール」は、「ジーグフェルド・ガール」のイメージの源泉となった)

なお、「巨星ジーグフェルド」では描かれていないが、怪力男サンドウはやがて、エジソンのミュートスコープ用フィルムに登場し、初期映画の象徴的人物となる。

というわけで、映画誕生前夜のアメリカにおける、万博、見世物、ミュージカル、フィルムの関係を語るには、この「巨星ジーグフェルド」冒頭はドンピシャリの組み合わせ。「活弁」の起源としての呼び込みを考えるのにもよい場面である(駒田好洋もこんな感じだったのだろうか)。このあと、エジソン社のサンドウのフィルムを見せると、「へえ」ということになる。

ちなみ、この場面のあと、シカゴからニューヨークへと移る決意をしたジーグフェルドが姪っこに、「美しい女性を集めて、picturesを作るんだ」と未来を語るところがある。この「pictures」というのが映画を意味しているのだとすれば、ちょっと時代がおかしいことになる。というのも、シカゴ万博は1893年で、いっぽうリュミエールのシネマトグラフは1895年に、エジソンのヴァイタスコープは1896年にようやく登場するからだ。さらにちなむと、このシカゴ万博では、70才を過ぎた白髭の男、マイブリッジが、ゾープラクシノスコープ館で馬の動画を投射しており、いっぽうエジソンは覗き眼鏡型のシネマスコープを出品していた。

講義では、サーカス、コミック、映画の連続性について。バーナムのサーカス写真や象のジャンボの写真を見せてから、そのジャンボのフィルムへ。さらに「リトル・ニモ」でニモと王女が象のゴンドラに乗る話をつないだところでお時間となりました。

20081021

便利堂見学

朝、ガビンさんと便利堂へ。

「名刺を切らしておりまして」が口癖の私は、さすがに一生口癖にするのもどうかと思い、ちょうど飲み屋ですてきな名刺を持っていたガビンさんと井須さん、つまりNNNNYにデザインを依頼したのだが、どういうわけか、メールが何度か行き来するうちに「名刺をコロタイプで!」というアイディアが浮上し、それはどう考えてもコスト的には見合わぬ話で、というのもコロタイプ印刷というのは、国宝資料を印刷するものすごく高品位の写真印刷技術なのだ、なのにもかかわらず、明治期のコロタイプ絵はがきの質感がもわわわーんと妄想されて、それも悪くないなあと、その見合わぬはずの話の方へ、つまり丸太町の便利堂本社へと、われわれは向かっていたのだった。

午前中、というお約束だったので、ちょっとご相談して、できればコロタイプの印刷行程を少しばかり見せていただくという、ほんのささやかな心づもりはしていた。

が、もう最初から圧倒なのである。

応接室に通されてから、見事な複製仏画の屏風(たぶんコロタイプであろう)に見入っていると、営業の鈴木さんと藤岡さんがやってこられる。

「名刺を作りたいんですが・・・」という話はものの五分ほどで終わり、では、とまず見せていただいたのは、限定数十部の写真集。モノクロームのソフトなグラデーション、消え入るようなエッジ。さらには、細江英江の「薔薇刑」をはじめ、東西の名写真を集めたこれまた30部限定版の写真集。三島由紀夫の姿に時計のコラージュのかかったページは、もはや写真というよりは「刷り物」のたたずまい。キャプションを見ると、同じ色で二回以上刷られているものも多い。これで深い階調を出しているのだろう。

これらの写真集を見ただけで、すでにして「ちょっと名刺でも」という軽いノリは霧散してしまった。が、じつはこれはまだイントロだったのである。

応接室を出て案内されたのは、資料撮影の部屋。木版画を見下ろして、人が入れそうなほどの巨大なカメラが部屋の壁から付きだしている。ここで赤青緑そして黄のフィルタをかけて資料を撮影し、色分解を行う。壁の向こうはフィルムの装填室と暗室。資料を写し取る段階からして、尋常ならざる分解能なのである。

次に見せていただいたのは、その多色分解されたネガをレタッチをする部屋で、見るからに年期の入った職人さんが、若沖の鯉の絵をなぞっている。数センチはあろうかと思われるほど芯を出してぴんぴんに削った鉛筆の先は、三十度ほどの浅い確度で版の上に当てられ、繊細な若沖の筆致の、一筆の中の輪郭がなぞられている。

掌の側面には布があてがい、鉛筆を親指と人差し指でつまむように持ち、中指はごく軽く添える。指先のほんのわずかな動きが、輪郭を探りあてている。話しかけるのもはばかられる。

コロタイプでは、感光液を含んだゼラチンをガラスに塗る工程が重要になる。このゼラチンを塗る部屋も見せていただいた。

温めたゼラチンをガラスに塗る、といえば簡単そうだが、実際には、これがまんべんなく平らになっていなければならない。ゼラチンはガラスを注意深く傾けながら広げられて、それから、ゼラチンを固定させる棚に入れられる。一枚のガラスを三本の長いネジの上に置き(つまり三点支持)、水準器を見ながら高さを調節する。

さらに別の資料撮影室へ。ここでは来年のカレンダが撮影されていた。

天窓がふさがれたこの部屋では、かつては日光で撮影が行われていたという。

A全の巨大なフィルムは、バキュームを使ってぴったりと平面に圧着され、資料を狂いなく写し取る。すぐ隣には暗室があって、そこでフィルムは現像液をくぐる。とはいえ、A全なのだから、端をざぶんと漬けてから、すべてをくぐらせて引き揚げるまでにはタイムラグがある。ベテランの中沢さんは「いや、こうちょっと引き揚げるんですよ」と、こともなげにおっしゃるのだが、その、軽々と持ち上げる手つきに隙がない。

中沢さんはピンホールカメラも試作しておられて、それはアグファの段ボールで作ってあるのだが、ガムテープで止めてだけのカメラにも、全く隙がない。これならどこからも光は漏れないだろう。フィルムの挿入口を覆うようにカバーがついているので、それは何ですかと尋ねたら、ただのTシャツですよ、とおっしゃる。そのカメラで撮影された便利堂の建物がまた、ソフトな輪郭でありながら、無駄がない。

いいなあ、中沢さん。

そこから印刷室へ。ここが一番人手がかかっているようだ。巨大な印刷機は手足で送りを操作。一枚刷っては調子をチェックし、ソーターなどというものはなく、一枚刷るごとにスティールの網棚に手で差し込まれる。

印刷室のインクの匂いに酔ってしまったのか、それとも全工程の膨大な仕事量を目の当たりにしてくらくらしてしまったのか、ともかく、呆然とする。一時間半ほどの見学だったが、なんだか何年か経ってしまったような気分である。

会社を後にしても、なんだか気もそぞろで、ガビンさんとにしんそばを食いながら、出てくることばはただ「すごかったよねー」。

これ、名刺を作るって話から始まったんだよなー。

本当に名刺を作るのだろうか、わたしは。作るんだろうなあ。

20081020

忙しい日。一限めの講義のあと、一回生を連れて八坂町の聞き取り調査。それから京都に出て、京大でウェアラブル研究会。懇親会ののち、吉田屋へ。ガビンさん、森ピーさん、大島さん、あとから大谷くんも来てにぎやかに話す。

大谷氏が「ポニョよりポチョですよ!」とキャッチ−な惹き文句でポチョムキン音楽の魅力を力説するので、ならばと、ポチョムキン以前のアニメーションにおけるヴォードヴィル性と、そこでの弁舌と音楽の問題について論じ対抗する。ガビンさんの「貧しい音楽」観も聞けておもしろかった。

夜半も過ぎ、吉田屋を出て、さらに大谷くんとてくてく飲み屋を探して歩くうちにいつの間にか三条まで来てしまい、もう外でいいやと、コンビニで缶チューハイを買って高瀬川端で飲む。

20081019

「道 身をもって地をしる」:スミス記念堂のカメラオブスキュラ

10時にスミス記念堂に集合し、準備を始める。すでに八月のイベントで段取りはつかんでいるので、暗幕を張ったり扉を目張りしたりといった作業を次々こなしていく。幸いにも快晴。以前にも増して彦根城の映像はくっきり浮かぶ。

10時にスミス記念堂に集合し、準備を始める。すでに八月のイベントで段取りはつかんでいるので、暗幕を張ったり扉を目張りしたりといった作業を次々こなしていく。幸いにも快晴。以前にも増して彦根城の映像はくっきり浮かぶ。

上田君が、虫取り網にケーキ作りに使うパラフィン紙を貼ったものを作成。これを針穴から漏れてきた光の前に差しのばして、いかに光が上下左右すべての方向に像を結んでいるかを実演する。虫を捕まえる感覚で光を捕まえる。「捕虫網」ならぬ「捕光網」。

竹岡くんの中山道写真。100mおきの写真5000枚以上を次々と見ていく、というのが、果たして鑑賞に耐えるのか、じつは企画しておきながら、実際に見るまで確たる自信がなかった。

が、フタを開けてみると、これが予想以上におもしろい。県道や国道然とした関東平野から、碓氷峠に向かい山越えをするあたりで、突然、中山道の質感が変わるのがはっきり判る。わずか数コマだけ登場する軽井沢が、いかに「山越え」した場所にすいと現れる保養地なのかも感じられる。諏訪大社に至る山道には、元街道とは思えない踏み分け道もあり、中山道が東海道に比べて、いかに近代になって分断され、枝分かれを経たのかも実感される。こんな映像、見たことない。

道の正面を100mおきにとったもの以外に、竹岡君はスナップ写真も撮影している。上映前にこれらの写真を見ることによって、文字通りこの旅の「サイドストーリー」が判るという構成。

カメラ・オブスキュラ鑑賞と合わせて2時間のプログラムと相成った。

秋の日はつるべ落とし。午後5時には、あたりの光量が落ち、カメラ・オブスキュラとしてはこの頃が限界。

早めに撤収して打ち上げへ。次回のアイディアがいろいろ。次は冬あたり、雪の日の映像はいかばかりか、と想像はたくましくなる。炬燵を出すのもいいなあ。

20081018

京都で身振り研究会。井上さんの臨床データをディスカッション。吉村さんと、グループホーム研究に関して今後の打ち合わせ。

徴候と投射

中井久夫『徴候・記憶・外傷』を読む一方で会話分析の文献を読み直しているのだが、会話分析でしばしば使われる「投射 projection」の概念と、中井久夫氏の用いる「徴候」との違いはなんだろう、と考える。

中井氏の「徴候」で重要なのは、それが「何かを予告しているようでありながら、それが何であるかがまったく伏せられている」という点である。

この点で、徴候は、記号とはいささか異なっている。中井氏のことばを引用するならば、

西欧語では、「徴候」と「記号」は同じsignという語が用いられるらしい。signを「徴候」「記号」のいずれに訳するかに困ったことがある。「記号」とは、「記号するもの」と「記号されるもの」とが一組になったものであって、原則的には両者の間に明確な対応関係がある。これに対して「徴候」は、何か全貌がわからないが無視しえない重大な何かを暗示する。ある時には、現前世界自体がほとんど徴候で埋めつくされ、あるいは世界自体が徴候化する。(中略)

一般に、世界が徴候化するのは、不安に際してである。私がその世界に安んじておれないということである。

つまり、「徴候」は、いわば、この世で最も身近な花を見ながら、それがこの世で最も遠い星を指している可能性について考えようとするときのように、自分からあらゆる距離の中に、指し示しの対象が偏在しているかもしれないという不安である。

会話分析における「投射」の概念もまた、「記号」とは別の問題を扱っている。

「記号」というと、ある一瞬のうちに(じっさいには「ある一瞬のうち」ではないのだが)、記号対象を指し示し、記号対象と結びつくなにものかが思い浮かぶ。これに対して、「投射」は、Aの次に何が来やすいかを問題にする。記号がパラディグムの問題であるとすれば、投射はシンタグムの問題である。この点で、投射は徴候に似ている。

が、いっぽうで、投射には、徴候よりももっと確度が高い。

「徴候」が、外界の事物から発せられやすいのに対し、「投射」はあくまで、自他の行為が放つできごとである。人が行う行為は、静的な事物に比べると、時間連鎖性が高い。何かの次に何かが起こりやすい。

たとえば、会話の中でのちょっとした発語の中にも、こうした「投射」は埋め込まれている。シェグロフは、簡単な発語を例に挙げて、次のように「投射」という概念を説明している。

ターン構造(ある会話におけるひとつのターンを構成している語りのこと)とターン構造の中で使われるさまざまな単位(文法的な文節、句、文といった構造)の特徴を考える上で重要なのは、ターンの最初から、これらの構造の取ろうとしている形やタイプのさまざまな面が、投射されることである。発語が少しずつ生みだされるに従って、投射される形は変更されていく。つまり、ターンは再投射され、訂正され、変化するのである。(中略)

あるターンが「if」で始まるなら、それは4,5単語からなる仮定法の前半部を投射し、さらにはそれと同じサイズの仮定法後半部を投射するだろう。しかし、この投射は、次の単語が発せられたとたん変更されることもある。たとえば「If so,...」と続けば、仮定法後半部は、さっきよりずっと早くやってくるであろうこと、しかも後半部自身も短くなることが、投射されている。(Recycled turn beginnings: a precise repair mechanism in conversation's turn-taking organization. 1987)

アスペクトとしての徴候/投射

徴候は未来を隠しながら強迫し、投射は未来を見せながら行為を促す。この点で徴候と投射は対照的だ。

しかし、徴候性と投射性が一つの行為に同居する場合もある。たとえば、相手が何を言い出すかははっきり予測できるにもかかわらず、そのことばがこちらに、言外のいわくいいがたい何かを指し示しているようでならない、というふうに。つまり、構造は投射されているのに、機能は投射されず、徴候性を帯びるわけである。

だから、徴候性と投射性とは異なる行為を指していると決めつけるのではなく、むしろ、一つの行為の異なるアスペクト(側面)について、それぞれ徴候性や投射性を論じることができる、と考えたほうがいいだろう。

宛先における徴候/投射

たとえば、行為のアスペクトの一つとして、行為の宛先を考えてみよう。

宛先についても、絞り込みの程度問題が生じる。はっきりとまなじりを決して誰かを見据えるような、宛先の度合いの高い行為があるいっぽうで、誰に向かって言っているのか判らない、独り言のような行為もある。

前者は投射的、後者は徴候的、といってもいいだろうか。木村大治さんは後者のように、宛先がわかりにくい(にもかかわらず宛先があるのではないかと思わせる)行為を「投擲的」と呼び、菅原和孝さんは「投網性」と呼んでいたように思う。

20081017

植物系の夢

先日、片山令子さんの「ブリキの音符」を京都メリーゴーランドで立ち読みして、一歩一歩注意深く踏み出すような緊張感のある文にくらくらした(くらくらしたのに、持ち合わせがなくて、まだ買ってない)。

その「ブリキの音符」の中に、夢はくさかんむりで、だから夢は植物系なのだ、という一節があった。

以来、なぜ夢がくさかんむりか気になっていたが、白川静「常用字解」「字通」を引くと、どうやら、それはくさかんむりとは違うらしい。

もともと「夢」のかんむり部分は、

-| |-

という風に、間が切れていた。

夢の上半分は、巫女の形であり、そこに夕が結びついて、夢になったのだという。

かん(あいだの切れたかんむりに「見」に点)は眉を太く大きく描いた巫女(ふじょ)が座っている形。祖先を祀る廟(みたまや)の中で、その巫女がお祈りしている形がかん(寛)である。夢は睡眠中に深層心理的な作用としてあらわれるものとされるが、古くは呪術を行う巫女が操作する例の作用によって夜(夕)の睡眠中にあらわれるものとされた。

(常用字解)

(巫女は)目の上に媚飾を施している。その呪霊は、人の睡眠中に夢魔となって心を乱すもので、夢はそのような呪霊のなすわざとされた。

(字通)

「夢」の上半分は、巫女の眉、その下は巫女の目。めぢからの強い人なのである。そう思って見ると、夢の字に見つめられ、まじないをかけられているようなあやしい気分になってくる。

そう判ってもなお、夢はくさかんむり、という句は忘れがたい。漢字が簡略化される過程で眉の形に草の形が見出された。装飾された人の眉の、植物らしさ。くさかんむりのまなざしを持つ人が、草が伸びてゆくようなまじないをかけることもあっただろう

20081016

スミス記念堂のカメラオブスキュラ第二章

さて、いよいよ次の日曜日はこれですよ。

「道 身をもって地をしる」

(スミス記念堂のカメラオブスキュラ第二章)

http://www.12kai.com/obscura/index.html

中山道、江戸の五街道の1つで東海道の裏街道としてにぎわい、深山幽谷な木曽を通ることから別名木曽街道 とも呼ばれた。日本橋を起点とし、六拾九の宿場を経て、 京都へ至る135里余、約540kmの道。

その中山道をこの時代に歩いて旅した竹岡くんが、菅笠をかぶり3週間にわたる旅の中で撮りためた写真はなんと8000枚。うち5365枚は、街道を約100mごとに彼の目線で切り取った連続写真。

今回はそれを高速コマ送りで追体験。

どうです、このとんでもない企画。

ついでに彦根のゆるキャラ、ひこにゃんも見て行かれてはどうでしょう。

ちなみに会場から徒歩圏内の彦根城博物館前には、13:30に出没の可能性大、の模様です。

「道 身をもって地をしる」

(スミス記念堂のカメラオブスキュラ第二章)

日時・場所

会期:2008年10月19日(日)

時間:午後2時-4時(カメラ・オブスキュラ展示は午後6時まで)

場所:スミス記念堂(彦根)(→地図)

定員:30名:

申込・問い合わせ先:NPOスミス会議事務局

〒522-0033 滋賀県彦根市本町2-3-3

tel:0749-24-8781 / fax:0749-27-262

20081015

夕暮れどき、鍋尻山から上がった月が大きい。

ふと、山に近づくほどに月が大きくなるような気がする。山のすぐそばに、人の背丈の倍ほどの月があって、そこに行けば、本当の月の大きさが測れるのではないか。

などと思うのは、先週見た維新派の舞台の記憶が残っているからなのだろう。

月光異聞

若尾裕さんの「反ヒューマニズム音楽論」がおもしろい。

わたしたちが音楽を演奏し、聴くときに無意識のうちにとる構えを、ひとつひとつ解きほぐす試みが続けられつつある。

第二回は、楽曲の受容のされ方が、いかに時代に依存しているかのお話。

そこで挙がっているのがベートーヴェンの「月光」の受容史である。

ヨーロッパでの受容の歴史に続けて、若尾さんは日本での「月光」の受容ぶりにも触れている。

戦前の日本には、どういうわけか修身の教科書に、「月光」が作曲されたときのエピソードが載っている。若尾さんの連載から拝借すると、その内容は以下のようなものだ。

月明かりの街をベートーヴェンが歩いていると、ピアノの音が聞こえてくる。ふと見ると盲目の少女がピアノを弾いていた。ベートーヴェンはそれに心を動かされ、そのピアノで即興演奏を少女に聴かせ、さらに一目散に家に帰って一気呵成に書き上げたのが《ムーンライト・ソナタ》である、というお話である。これについて團伊玖磨氏が指摘していたことだが、月夜の晩にベートーヴェンがどうにかして人の家に入りこみ、月明かりのなかピアノを弾いている少女が盲目であることを瞬時に判断するなど、どうにも状況に不審さがめだつので、これは誰かの作り話だろうということになっている。

このくだりを読んで、先日、山口で見た中原中也記念館の展示を思いだした(YCAMの大友さんの展示の合間に、ちょっと覗いたのである)。

そこにはちょうど、盲目の少女のエピソードを載せた修身の教科書が展示されており、中也の「お道化うた」の草稿が出ていた。

「お道化うた」というのは、こういう詩だ。

月の光のそのことを、

盲目少女《めくらむすめ》に教へたは、

ベートーベンか、シューバート?

俺の記憶の錯覚が、

今夜とちれてゐるけれど、

ベトちやんだとは思ふけど、

シュバちやんではなかつたらうか?

かすむ街の灯とほに見て、

ウヰンの市《まち》の郊外に、

星も降るよなその夜さ一と夜、

蟲《むし》、草叢《くさむら》にすだく頃、

教師の息子の十三番目、

頸の短いあの男、

盲目少女《めくらむすめ》の手をとるやうに、

ピアノの上に勢ひ込んだ、

汗の出さうなその額、

安物くさいその眼鏡、

丸い背中もいぢらしく

吐き出すやうに弾いたのは、

あれは、シュバちやんではなかつたらうか?

シュバちやんかベトちやんか、

そんなこと、いざ知らね、

今宵星降る東京の夜《よる》、

ビールのコップを傾けて、

月の光を見てあれば、

ベトちやんもシュバちやんも、はやとほに死に、

はやとほに死んだことさへ、

誰知らうことわりもない……

(中原中也「お道化うた」1934年)

語り手が思い出そうとしているのは、まさに、当時の修身の教科書に載っていた「月光」の逸話なのだが、その、お堅い逸話の登場人物を、中也は「ちやん」付けで呼び替えて、諧謔を含ませている。

さらには、偉人然と描かれがちな作曲家に対し、「頸の短いあの男」「汗の出そうなその額」「安物くさいその眼鏡」「丸い背中もいぢらしく」と、その偶像を引きずり下ろすのだから、読み手はますますもって、反修身的な何かが物語られようとしているのを感じざるをえない。

では、単に修身のお堅さを茶化しているのかといえば、どうもそうではない。茶化すだけなら、ベートーヴェンをベトちゃんと呼べば済むはずなのに、わざわざ、ベトちゃんに対して、オリジナルにはない「シュバちやん」を導入し、少女の相手候補に挙げているのだから、二角を三角にする理由が、語り手にはあるのだろう。

さらに語りは、シュバちゃんベトちゃんに思いを馳せておきながら「そんなこと、いざ知らね」と続くのだから、語るに落ちるとはこのことだ。語られているのは、はや遠に死んだことさえ誰知らぬ昔の話だが、そんな昔の話にわざわざ拘泥する理由が、この語り手にはどうやらあるらしい。おそらく、この語り手は、少女の相手がどちらの男性だったかということに深いこだわりを持っているに違いないのである。

ここで、注目すべきなのは、この語り手が「東京の夜/ビールのコップを傾けて」と、自身のいる場所と行為を記述していることだろう。

この詩には、二種類の時間関係が埋め込まれている。つまり、

東京→ウィーン もしくは

ベトちやんシュバちやん→ベートーベン、シューベルト

というまなざしをなぞるように

語り手→東京の夜

というまなざしが語られつつあるのである。

おそらく語り手にも、一人の女性と二人の男性をめぐる、抜き差しならぬ物語があって、その自身の物語を、あたかも東京からいにしえのウィーンを眺めるように、誰知ろうことわりもない遠い未来から、死に絶えたこととして眺め直したいのであろう。

ここで、中原中也の生涯に通じていれば、長谷川泰子と小林秀雄との三角関係が思い浮かぶわけだが、その話はおこう。

さしあたり、若尾さんの話との関係でおもしろいのは、大作曲家がいきなり貧しい家の少女を訪れるという修身の教科書の不可解なエピソードの中に、ただ泣かせるだけではない、性愛の欲望が埋め込まれていることを中也が読み取った点、そして、そうした読み取りによってエピソードと自身との距離を取り、そのことで、自身をまなざす場所を得た点にある。

月の光はことほどさように、人心を揺らす。月光の曲もまた、そこに純粋な魂が込められているというよりは、月光のごとく人心を揺らす。揺らすがゆえに流布するのだが、その揺れる理由のほうは、人の心のほうにまかされており、しかもそれは心のままに自由なわけではなく、時代や文化の持つ「生政治」に依存している。月によせる中也の感傷が、いささか時代がかって(それゆえにノスタルジックに)見えるのは、彼の感傷もまた、彼の時代の生政治に依存しているからだろう。

わたしたち自身もまた、この時代のもつ生政治から逃れられているわけではない。若尾さんも書かれているように「ベートーヴェン以後、クラシック音楽は正しい生き方とつねに重なるものとなっていき、教育や音楽療法のバックボーンとして位置づけられるようになる。」

だから当面、わたしたちに出来ることは、そのように「逃れがたい」生政治があることに、気づくことだろう。

もちろん、気づいたとしても、わたしたちは、すべての生政治から離れた高みに立てるわけではない。自身のいる東京を語ろうとする詩人のように、ある種の生政治とわたしたちが取る距離自体が、語り手の持っている生政治を表すことになる。あるいは、そのように自身の生政治を顕わにすることばを紡げる者が詩人になる、というべきだろうか。

それでも月は見なくちゃね。

20081014

蕩尽と供物

同僚の佐々木さんから、かつて和歌山で維新派が「巨大な象を流した」という話を聞く。それで思いついたのだが、あの、「呼吸機械」の舞台装置の不思議な感じ、次々と装置が現れてはみるみる消えていくことが生む、奇妙な感じは、「供物」感なのではないか。

通常の供物の形はしていない。が、短時間のうちに蕩尽されることで、供物性が備わる。ちょうどバリの葬式に使われる山車のように。そういえば、最後の「彼」の船も、劇を捧げるための儀式のようでもあった。

20081013

おくりびと

近江八幡マイカルで「おくりびと」。ちょっとネタばれご免なさいよ。

しみじみと良い映画だった。

納棺師(山崎努)と主人公(本木雅弘)の二人が、古式ゆかしい納棺の儀式を繰り返してゆく。

死人の腕をぐっと置き直し、掌にゆっくり力をこめるときの独特の所作は、納棺師の所作のようでもあり、死人自身の所作のようでもあり、思わず引き込まれる。

棺に納められる、おもいがけなく若い人、年老いた人、それぞれの手の表情があり、そのたびごとに、何かまじないをかけられているかのように、場内の空気がピンと張り詰める。

泣かせどころもあちこちにあるが、それだけではなく、ちゃんと笑わせたりハッとさせるところがあり、謎のような予兆も組み込まれている。生きた蛸。詰んでしまう将棋。場内を棺に収めてしまうかのようなアングルと暗転(この感じは映画館で見ないと)。

とりわけ、途中、冒頭の雪道を運転する場面が夢のように繰り返されてからの展開は、そこまでの二人の納棺師の経験が見事に織り込まれていて、しびれた。

「夫は納棺師なんです」とヒロスエに言わせることで、それまでの経緯をすべて込めるところもよかったなあ。小山薫堂という人の仕事を今まで知らなかったが、とても緻密な脚本家だと思った。

自由劇場の「上海バンスキング」で、バクマツをやっていたときの笹野高史が好きで、以来、その姿がスクリーンに出てくると、つい目が行ってしまう。今回の、銭湯に通いながら、吉行和子と淡い交情を重ねる男の役もよかったなあ。彼が「行ってらっしゃい」というときの抑揚には、胸にくるものがあった。

奇しくも峰岸徹の訃報が伝えられた翌日の上映。ラスト近く、場内が、本木雅弘の掌で顔を整えられているような、粛然とした雰囲気に包まれた。

堂々たる滝田洋二郎監督作品。三浦元社長の出ていた『コミック雑誌なんかいらない!』を見たのはいつだったろうか。岡田由希子も三浦元社長も、行ってらっしゃい。

20081012

蟹を釣る

「小さな古本市」を見に京都メリーゴーランドへ。

「またたび文庫」に、気になる本があれこれ。各本に猫の顔を描いた書店票が付してある。伝え聞くところによると、これを作るにあたって高橋信行さんはわざわざ紙に染みを付け、そこにプリントゴッコで図版を刷り、さらには手作りの機械でミシン目を入れたのだという。買った人にはまたたびのオマケ付きという念の入れよう。

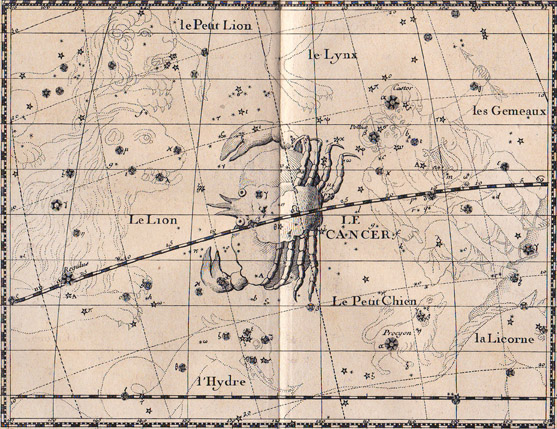

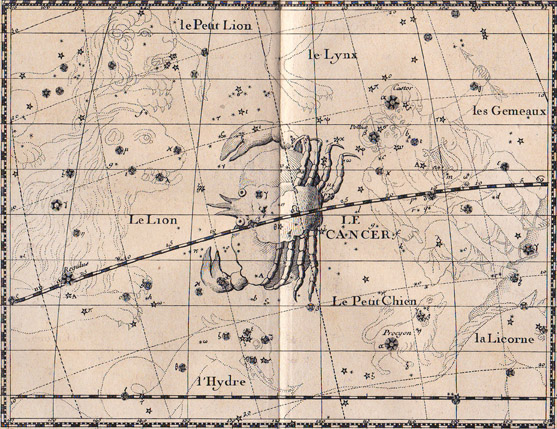

その中から恒星社版の「フラムスチード 天体図譜」を。主な星座が中央に配され、周囲の星座は点線で描かれている。双子や犬やヒドラや獅子といった不穏な面々に囲まれた蟹が、かろうじて天空で生き延びている図を見ていると、歌のひとつも浮かびそうだ。図版はすべて、ノドが平たくなるように製本してある。

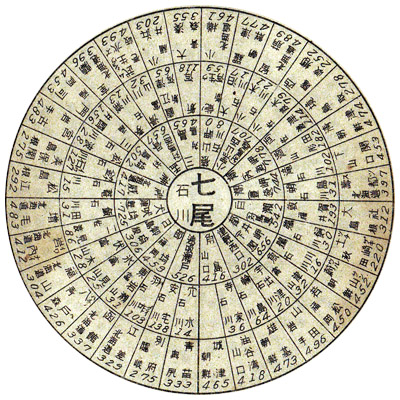

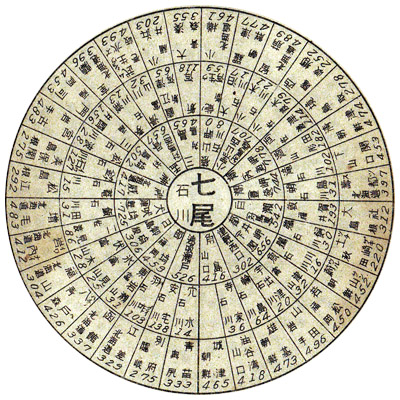

さらに、扉野さんがブッダハンドで「これどうですか」と抜き出されたのは、昭和22年発行の「日本近海距離表」。日本各地の港から港への距離が、同心円に描かれている。一見すると、円がそのまま地図であるかのように見えるのだが、よく見るとその配列は、距離順でも方位順でもなくアルファベット順に並べられたものなのだ。ならばなぜ円にしたんだろう?

方位も距離もばらばらな各地の地名が円形に配置されている。だからかえって、偽史ならぬ偽図の味わいがある。載っているのはすべて現実の地名なのに、どこか架空の地図のように見える。

羽良多さん、佐藤さんと合流し、扉野さん、潤さんとご飯。そのあと、羽良多さんが「今日は串揚げなんだな〜」と言うので、串揚げ屋を探し回り、結局百万遍に出る。

「アイデア」に載ってた羽良多さんのページの話から川釣りの話をあれこれ聞いていると、妙に釣りがしたくなってくる。

浮子の微細な動きから水の中を推し量るというのは、考えてみるとなんとも徴候的な行為である。浮に子と書いて「うき」と読ませるのも、素子とか分子とか子の付くことばに似て生き物めいている。あたかも釣り人の分身を浮かべるイメージだ。

そういえば、釣りをする人は、アタリのことを「音信」というけど、あれも妙に詩的なことばだな。テグスでできた糸電話。

竿に糸に浮子。通信イメージの源のようでもある。

20081011

ボヴェ太郎『Texture Regained -記憶の肌理-』@伊丹アイホール

伊丹へ。乗り換えがうまく行けば、彦根から伊丹は1時間40分ほど。

公演前、ボヴェさん、企画の小倉さんと少しお話してから本番。

何もないリノリウムの平台を見下ろすように、数十脚の客席が設えられている。客入れの音楽さえない。客電が落ちると、薄暗がりの中に語り手が現れ、踊り手が現れる。

黒の衣装をまとったボヴェさんの顔と手の先だけがほのかに白く浮かび上がり、そこで月の光の一節が語られる。月光を乱すまいと物皆静謐を保つ。静かな始まり。

朗読者がひたすら本を読み上げ、それに合わせてボヴェさんが踊る、という図を想像していたのだが、これがかなり違っていた。

朗読の渋谷はるかさんは、ただ同じ位置でテキストを読み上げるだけでなく、時には立ち上がり、自ら椅子を持って舞台中央に移動することもある。本から目線をはずして前を見ながら、ときにはテキストを持たずに手ぶらで、ボヴェさんを見ながら語る。派手な演出ではないが、これだけでもずいぶんドラマティックな効果がある。

そういえば、本を読むとき、わたしは何を見ているのかといえば、文字を見てるのだ。そういう当たり前のことを考えた。いつも本を読むとき、目は忙しく文字をおいかけている。たまにふと目をあげるときはもう、ことばから目は離れて、頭の中でことばの名残りが繰り返されながら、視覚未満のイメージが頭の中で変転している。それはもっぱら、手前勝手な時間の中で起こることだ。

ところが、この舞台では、読み手はまっすぐに踊り手を見つめながら語ることがある。ことばは明確に声にされながら、目の前には、自分の想念ではコントロールできない、もう一人の踊り手が、その声を聞きながら舞っており、語り手の声はその舞に揺らされている。

踊り手はごくゆっくりと、足から入った時間を手へと伝わらせていき、踏み出すたびにしなやかな木を生やしていくように、ひとあしひとあし進んでいく。井上究一郎訳のプルーストの、文章の息の長さに沿うように、ゆるやかな緊張がそのひとあしごとに張り詰められていて、じつを言えば見つめるうちに何度か半覚醒に入ってしまい、はっと意識を取り戻したりした。

ときおり、イメージの強いことばが語られる。

たとえば、ヤグルマソウ。

そのひととき、踊り手の身体はあたかもヤグルマソウや横たわる女そのものを表しているようにも見えるのだが、ことばと身体との記号的な結びつきは、彼の柔らかい動きによってするりと解かれ、文の抑揚へと委ねられてゆく。

踊り手は、語り手のうしろにゆっくりと移動していき、デーモンのように両腕を広げる。声の抑揚によってあやつられた踊りが、ことばの意味から離れて、語り手のうしろで禍々しい形をとりつつあるように見える。そして語り手が、「星雲」というとき、踊り手の両腕は、語り手の後ろでまだ広がっており、その腕はあたかも、声によって「星雲」と名指されたことで何かを思い出したように、ゆっくりと、星の集まりのように、胸の前へと閉じられていく。このシークエンスはひときわ美しかった。

途中、一本の日傘が用いられる。きゃしゃな女性が一人、弱い陽射しからかろうじて身を守ることができそうなその傘には、薄い白布が張られて、ほの暗い照明の中で見ると、これはまるで皮と骨だ。その傘を開いたり閉じたりするときに留め金がかかる音さえ、この静かな舞台では確かに響く。

その、からからの骸のような日傘を引きずって、踊り手は舞台の上をゆっくりと円を描く。柔らかく動く踊り手の身体には湿度があり、日傘は乾いている。語り手は、植物のように横たわる女のことを語っている。植物のイメージは、声によって湿度を与えられて、それが踊り手の身体に潤いを与え、その潤いがまた、声に湿度を与える。

約一時間、普段はけして浮かばない連想が起こった。不思議な舞台だった。

足から入る空間、文中の投射

そのあと、トークショーでボヴェさんと話す。

彼が「足から入る」「頭と手から抜ける」という言い方をしているのがおもしろい。そこには、足を入れるべき気配が感じられており、その気配に入ったあとに感じられる気配と身体との摩擦や粘性、抵抗があり、そこを手と頭から抜けていくのかな、などと考える。それで、彼の踊りの持つゆっくりとした緊張のことが、少しわかった気がした。

記憶と傘、というわけで、傘を忘れる話を持ち出したり、こちらの勝手なイメージをぶつけたりしたが、ボヴェさんは、プルーストから得たできごとの事後性の感覚や、彼の文章が持つ時間のことを明快に答えてくれた。聡明な人だ。気が付いたら予定の倍近い時間に。

あとで、ボヴェさん、渋谷さん、小倉さんと居酒屋で軽く飲み食いする。アスパラガスを注文したら「失われた時を求めて」のアスパラガスの絵の話になり、すると、ボヴェさんが「ブロースフェルトのアスバラガスの写真がいいんですよね」と言う。ベンヤミンの本を読まれたのだろうか。「失われた時を求めて」も全巻読破されたそうで、それが伊達ではないことは、トークのお相手をしていてよくわかった。若いのにたくさん本を読んでおられる。

プルーストの訳文を読むのに渋谷さんはあれこれ試行錯誤されたそうで、たとえば月光を乱さぬように、と読むとき、その次に、ものみな静謐を守っている感じを出すのに苦労されたという。

それで、文章の持つ投射性について考える。たぶん、文章の抑揚の中には、あることばの次に、どれだけ息の長い文章が続くかが、ある程度織り込まれており、人は、単語や文節を聞きながら、その先で語られようとすることばの長さを予感し、いま語られたことばのイメージをどこまで先へとのばしていくべきかを推し量っているのではないか。

おそらく、同じことは踊りにもあって、いま踏み出した足がどれだけの動きを含み、それはどれだけの時間を越えて展げられていこうとしているのかは、その足の踏み出し方に、もう、込められているのでないか。

もちろんこれらはあくまで投射であって、そこに突然、予期せぬできごとが闖入して、イメージをぐいとたわめてしまうこともあるだろう。しかしその場合には、そのたわみが、抑揚や動きに刻印される。

声を出し、足を踏み出すことは、そのような、予期とたわみを用意する。

ボヴェさんと渋谷さんは高校の同級生なんだそうだ。お二人ともまだ二十代後半。これから先、どんな声を投げ、どんな足どりを踏まれるのか、楽しみだ。

20081010

維新派「呼吸機械」さいかち浜 野外特設劇場 <びわ湖水上舞台>

維新派を見に、さいかち浜へ行った。感想は別のページに。

→維新派「呼吸機械」を見て

沼:394 人間の大きさ/維新派「呼吸機械」公演を見て。(約8分)

窓

国立西洋美術館でやっているヴィルヘルム・ハンマースホイのちらしを見たら、なぜか松尾藤代さんの絵を思い出した。

思い出したも何も、松尾さんの絵は、研究室に二枚ある。二つとも窓の絵で、10年以上前に手に入れた。以後長く続くことになる窓の連作のうちの、二つにあたる。

雑然とした部屋の窓際に飾ってあるので、いつもは気づかぬほど窓になじんでいるけれど、たまに、一人で部屋にいるときに、そこから静かでぴんとした空気が漂ってくることがある。

画廊に行くことがめっきり少なくなった。しばらく松尾さんの新作も拝見していない。ネットに彼女のオフィシャルページを見つけたが、無駄のない、静かな内容だった。いま、四国で個展をやっておられるらしい。

笑いの意味

以下のように笑いに意味が生じていく過程までを射程に入れて、笑いと会話について考えていくことができるだろうか。

「むろんあなたは自分がやさしいと思ってるんでしょ!」と彼女はいいながら、いつまでも笑いつづけた。そのとき私は、彼女の笑いがその思考の容易にとらえることのできないもう一つの面を表現しており、そこに自分の手が届かないことを、ひどく苦痛に感じた。その笑いは、まるでこう言っているかのように見えたのである、「だめよ、だめよ。あなたが何を言ったって、その手には乗らないわ。あなたがわたしに夢中だってことは、ちゃんと分かってるのよ。でも、だからといって、わたしには痛くも痒くもないわ。だって、あなたなんかどうでもいいんだもの」けれども私は、結局のところ笑いは意味のはっきりした言葉でないのだから、この笑いの意味を理解したなどと思いこむことはできないのだ、と自分に言いきかせた。

(「失われた時を求めて」 鈴木道彦訳/集英社)

20081009

柿

四つに割った柿を食べていくと、三つ目になって、口中の水分が吸い取られ出し、噛むうちにとんでもない渋味が広がった。売り物の柿なので安心していたのだが、渋がひとところに貯まるということがあるのだろうか。

あんまり渋いので、口の中にいつまでも柿が名残って、それで子規の「くだもの」を読み返してしまった。

「子どもの頃はいうまでもなく書生時代になっても菓物は好きであったから、二ヶ月の学費が手に入って牛肉を食いに行たあとでは、いつでも菓物を買うて来て食うのが例であった。」

この時代は、くだものを「果物」でなく「菓物」と書くことがあった。菓の字にはくさかんむりがかかっている。かつて、菓子の多くが「水菓子」つまりはくだものであったことを思い出させる文字だ。

子規は菓子のようにくだものを食べる。「大きな梨ならば六つか七つ、樽柿ならば七つか八つ、ミカンならば十五か二十位食うのが常習であった」。尋常な食欲ではない。

「くだもの」はいくつかの節から成る。その一つ、「御所柿を食いし事」は、子規が明治二八年に奈良を訪れたときの話だ。

東大寺のそばの茶屋に腰を下ろすと、下女が「直径一尺五寸もありそうな錦手の大丼鉢に山のごとく柿を盛って」来る。十六、七の下女は、色白で目鼻立ちがよく、「梅の精霊でもあるまいか」と思われる。子規が柿を食うかたわらで、精霊のようなその彼女が、更に柿を剥いてくれている。

柿は、中が蜜状になっていても、外はやや固い。おそらくは、しゃくしゃくと噛んでいるであろうところへ、東大寺の鐘が鳴る。あたりは静かで、口内は忙しく働き、咀嚼の音のあいてのてのように鐘は響く。

鐘は減衰する。しゃくしゃくという音は、衰えることなく続いていく。精霊が剥いてくれる限り。鐘の音が滅びていくのに柿食う音は生き残り、菓子と精霊に生かされているこの身が不思議になり、もうひとつの柿に手が伸びる。

甘柿の中にも、ざらつくような渋味が、微かに探り当てられる。それを甘味でなだめながら呑み込んでいく。鐘の音が消えてゆく。

「くだもの」では、鐘は東大寺から鳴る。有名な柿の句では、法隆寺となっている。

20081008

スミス記念堂のカメラ・オブスキュラ2008 第二弾「道 身をもって地をしる」

夏に好評をいただいた、彦根はスミス記念堂のカメラ・オブスキュラ。来週の日曜日に第二弾「道 身をもって地をしる」を行います。

中山道を徒歩で踏破した男、竹岡寛文くんが、街道を約100mごとに彼の目線で切り取った連続写真5365枚を、わずか20分で再生するというとんでもない企画体験。圧縮された驚異の旅を目撃しに来て下さい。

20081007

東京人書評

先月号分を追加。→東京人書評インデックス。

科研費の書類を書き始めるも、どうも気が進まない。自分の業績を声高に主張する文体が、我ながらイケ好かない。こんな声か、こんな声か、などとなじまぬ声をキーボードにのせる。あーあー。

20081006

ちょっと寝てから彦根に。頭は泡立っているが、淡々と脳構造の話をする。科研費の説明会。書類の季節到来か。夜、松田さんを送り出す会。同僚とわいわい飲み食い。

20081005

プロジェクトの立ち上げ直し会合。久しぶりにサトウタツヤ氏と飲んで、最近の血液型本再燃について話したりしたあと

大友高嶺対談

を、聞きにいこうとshin-biに行ったのだが、これが17:30を7:30と間違えていた。ほとんど終わりに近いところに、こそこそと入る。しかたないので、話を聞こうと思い、打ち上げに混じるも、ほとんど中学生のワイ談としか思えない内容に終始する。ワイ談は楽しいなあ。途中で拾得組も合流し、にぎやかな宴会に。

20081004

lesson5

大阪船場のworkroomでlesson5。マイブリッジ、ブラックトン、マッケイの三題噺。3コマとったが、それでも駆け足だった。初期映画史は奥が深い。

若いスタッフの人達が周到に準備してくれた。「悪魔のチーズトースト」にちなんで、チーズトーストとワインまで出てくる。ありがたく、ぱくぱくと食べる。

寝しなでなかったせいか、さほど夢は見なかった。

20081003

明日の準備。資料を追加スキャンし、補足レジュメを作る。画像がたくさんあるので、pptを使うのはやめて、AdobeのBridgeを使うことにする。

20081002

木曜日は論文を書くのに空けておきたかったが、どうもゼミ生の都合を総合するとそうもいかないらしい。結局、一日ゼミをやる日に。とは言うものの、データをたくさん見ることのできるゼミの日は、じつはイヤではない。

20081001

新学期

講義をして書類を書いて学生の相談を受けて、などとやってるうちに日が暮れる。新学期はきちんとやってくるものだなと思う。

to the Beach

contents

昼食の帰りに、校庭の樹をしげしげと眺めているご婦人がおられた。声をかけると、白い実のなっている樹を指して、「これなんでしょうねえ」と言われる。あいにく植物に疎いので名前が出てこなかったが、確かに改めて見るときれいな白だ。陽の当たる場所に植わっているものでは、紅葉が始まっている。

昼食の帰りに、校庭の樹をしげしげと眺めているご婦人がおられた。声をかけると、白い実のなっている樹を指して、「これなんでしょうねえ」と言われる。あいにく植物に疎いので名前が出てこなかったが、確かに改めて見るときれいな白だ。陽の当たる場所に植わっているものでは、紅葉が始まっている。 一本の小枝に、ちょっとふくらんでいるところが見つかる。おかしいなと思ってよく見ると、破れ目から蛹が見える。どうやら、繭を枝にくっつけているのだが、その繭の外側が、周囲の枝そっくりなので、まるで枝がふくらんでいるかのように見えるのである。

一本の小枝に、ちょっとふくらんでいるところが見つかる。おかしいなと思ってよく見ると、破れ目から蛹が見える。どうやら、繭を枝にくっつけているのだが、その繭の外側が、周囲の枝そっくりなので、まるで枝がふくらんでいるかのように見えるのである。 さらにナンキンハゼ、害虫、樹皮、で検索してみると、えらいもので、この虫について書いておられる人がいた。この虫は「ナンキンキノカワガ」らしい。蛾類幼虫図鑑で確かめると、確かに同じ虫である。

さらにナンキンハゼ、害虫、樹皮、で検索してみると、えらいもので、この虫について書いておられる人がいた。この虫は「ナンキンキノカワガ」らしい。蛾類幼虫図鑑で確かめると、確かに同じ虫である。 実習地を後にし、帰りのバスを途中下車して、

実習地を後にし、帰りのバスを途中下車して、 環琵琶湖文化論実習第一目。一回生と竹生島へ。上陸後に船会社に問い合わせると、あいにくの雨で乗客がなく、二時間後に乗るはずの便が欠航だという。上陸して帰るまで、一時間足らず。

環琵琶湖文化論実習第一目。一回生と竹生島へ。上陸後に船会社に問い合わせると、あいにくの雨で乗客がなく、二時間後に乗るはずの便が欠航だという。上陸して帰るまで、一時間足らず。 10時にスミス記念堂に集合し、準備を始める。すでに八月のイベントで段取りはつかんでいるので、暗幕を張ったり扉を目張りしたりといった作業を次々こなしていく。幸いにも快晴。以前にも増して彦根城の映像はくっきり浮かぶ。

10時にスミス記念堂に集合し、準備を始める。すでに八月のイベントで段取りはつかんでいるので、暗幕を張ったり扉を目張りしたりといった作業を次々こなしていく。幸いにも快晴。以前にも増して彦根城の映像はくっきり浮かぶ。