酔いもさめやらぬうちに起床。朝6時にタクシーを呼び、LAXへ。日本行きの便には中学生の団体多し。

サンフランシスコで乗り換え。隣に座った青年に大阪に行くのか尋ねたら、兵役でオキナワからイラクに行くのだという。なぜか兵士というのは、チャーター機や船で部隊ごと移動するというイメージがあったのだが、こうやって民間機でめいめいオキナワまで移動するのだな。考えてみれば当然なのだが、いままでそんなことを考えたことがなかった。

さっそく、いかにブッシュのイラク政策が間違っているかをこんこんと説く・・・のではなく、軍隊生活の話をあれこれ聞く。

イラクでは、まだ電力会社のようなインフラはなく、ディーゼル式のバッテリーを数戸単位で設置していくのだという。その設置から配線までを行なうのが彼の仕事。イラク人との共同作業で少しアラビア語を覚えた。テント生活にはテーブルは支給されない。だから自分たちで作る。ベッドを椅子代わりにするか、適当な高さのものを腰掛け代わりに使う。イラクでの任務は一日14時間労働。休日はない。食事は主にカフェテリア。カフェテリアの従業員にはインド系やフィリピン系が多い。

クエートは8日ほど居たが、あそこはイラクとはまるで違う。みんな働いていない。働いているのはインド系、フィリピン系だけに見える。

21歳の彼はウィンターグリーン味の噛みタバコを噛む。軍隊で覚えたのだという。片方の頬をタバコで少しふくらませながら「まあ噛みタバコなんてみっともないんだけどね」と言う。ペプシの缶をあっというまに飲みきると、プルトップの蓋を大きくこじ開けて、そこにぷっぷっとタバコの滓を吐いていく。

故郷のオクラホマには彼女がいるけれども、これからも続くかどうかは分からない。イラクでは、カード式の電話をかけることができる。35ドルで200分。実家にかけるときはコレクトコールにする。ベースで働いているイラク人は男ばかりなので、イラクの女性と話したことはない。オキナワの女性とは話す機会がないわけじゃないけど、あまり話さないようにしている。彼女に悪いから。できれば彼女と結婚したいと思っている。こちらは少なくともあきらめない自信があるけれど、彼女のほうはわからない。兵役のあいだにbreak upすることもまあ、よくあることだからね。

ぼくは会話の中で兵役を指して最初「your duty」と言っていたのだが、彼はやんわりと、「my dedication」と言い換えた。

オキナワではベースを出るときには、複数の人間で行動することになっている。というのもマリーンはときどきバカをやるから。オキナワでは毎日7to5。体力トレーニングがある日は5:30に起床。ただし、週末は休める。ビールは一人6缶まで貯め込むことができる。1日で消費してもよしちびちび飲んでもよし。ただし6缶以上を一度に貯め込むことはできない。

他の席にはTVモニタがあるというのに、ぼくたち二人の席はたまたまTVモニタのない席で、彼は「だまされた」といいながらリュックからごついCD携帯ケースを取り出す。任地ではこれといって娯楽がないので、CDはいい慰めになるのだという。「どんなの聞いてるの?」とそのコレクションを見せてもらうと、オアシス、グリーン・デイ、エルトン・ジョン、「Now...」などのベストヒットもの、ヒップホップ系、いくつか、ぼくの知らないグループがあるので何かと尋ねると「クリスチャン・ロック」。クリスチャン・ロックを聴きながら突撃するアメリカ兵、という町山さんの文章を読んだことがあったので、ぎょっとする。

ベストものが多い。ロッド・スチュアートのベストが二枚。「people get ready」なんかも入ってるのだろうか。おもしろいことに、レイナード・スキナードとニール・ヤングのベストが並んでいた。「アラバマの州知事の歌で彼らがやりあったのを知ってる?」と尋ねると、「うん、なんかそういうことがあったらしいね、古い話でよくわかんないけど」。

この、有名な曲をなんでも気分に合わせて聞き、その気分のひとつに「クリスチャン・ロック」があるというラインナップは、なまじ宗教一色のコレクションよりもかえってリアルに感じられる。クリスチャン・ロックは既成のロックに似ることで、既成のロックの愛好者に訴えようとしている。その狙いは、少なくとも彼のコレクションにはしっかり反映されている。

スチュワーデスには「えー、ジェリービーンズが軽食? What a treat!」と軽口を叩いたりするが、パーサーが「皿を片づけましょうか?」と尋ねると、「Yes, Sir」。もちろん、相手はエア・フォースあがりかもしれないわけだが。

降り際に、さきほどのパーサーが青年に声をかけて、何か特別のはからいをしているらしかった。割って入る余裕もなさそうなので、Take care、と声をかけて別れる。一人も殺さずに、と付け加えるべきだっただろうか。

部屋を掃除して荷物をまとめる。アーロンに郵便局まで送ってもらい、本類を送付。

ユリイカ「ブログ作法」。ブログのような、ここ最近の、そしてその実体がいまだに定まらない現象を扱おうとすると、つい、その動向を使い果たして次に行ってしまいたくなる。中で、使い果たすことではなく、「届ける」ことを論じつつ、文体もまた「届ける」スタイルを採っている内田樹氏の文章がいちばん素直に読めた。鈴木一誌の文章は、とくにブログという問題のみを扱っているわけではないが、モニタは垂直面である、ととらえるあたり、シンメトリの重力の問題と関係しておもしろく読んだ。

四方田犬彦氏の詩の一節。

ああ、シェンキン通り。恋の魔法。

絵葉書はどちらが表で、どちらが裏なのか。

皮肉屋のアモスは心に包帯を巻きながら

いつも携帯ばかりしている。

「この国は約束の地さ。中国人労働者にとって、

モルドヴァとルーマニアの娼婦にとって」

夜半過ぎ、最後の夜ということで、アーロンとビールを飲みながらなごむ。最初は朝送ってやると言っていたが、酩酊するほどに「ああ、もう今日はangel sleepをとっちゃうよ」とアーロン。明日はタクシーだな。

黒嶋さんとゲッティ・センターにドライブ。春休みということでえらく混んでいた。ダヴィッド展やら常設展を見る。さほどたくさんのコレクションがあるわけではないが、モネ、ターナー、ルドンなど、ここぞというところでけっこういい絵が置いてあった。こんなところに「印象・日の出」があるとは知らなかったな。

収穫だったのはロジャー・フェントン展。19世紀はじめに生まれたこの人は、最初、法律の勉強をしながら、画家を志していたが、1951年のロンドン博の展示で写真に目覚め、それからは写真師として名をなしていく。キエフやロシアでの建築ドキュメント写真、クリミア戦争での報道写真(立体写真も多い)、そして大英博物館の公式写真師と、興味深い経歴の持ち主だ。スタジオ撮影による中東風の写真作品も多く、当時はイギリスの人々にさほど中東の知識がなかったため、これらの写真は現実の中東生活を活写したものとして受け止められたという。古きよき「オリエンタリズム」。

しかし、中でもっとも美しいと思ったのは、イギリス各地の風景写真で、とくに雲や川など流体を撮った写真がこの世離れしている。当時は、湿版写真で(ちなみにフェントンが使っていたのは鶏卵紙やソルトペーパーによる印画)、露出に数分かかった。このため、川、滝、そこからあがる水しぶきの動きが淡く積分されて、きめ細かな白いエリアを作る。川面には水しぶきの積分が霧となって立ち上がる。

当時の技術では、空色は感光しやすかったため、風景を撮影しようとすると、空は白く抜けてしまう。逆に、雲のテクスチャを撮ろうとすると、風景は黒く影になってしまう。その中間を狙うと、暗い風景の上に、動きによって輪郭をあやうくしつつある黒雲がかかる、荒涼とした風景が写し取られる。いや、風景というよりも、空と地とが影で覆われつつある「気配」に近い。

kinkoで段ボール箱を買ってきて本をパッキング。

ようやくプログラムを公開してもよい段階まで来る。 GeScript(英語版マニュアルは こちら)。

ナゲールさん、キオさん夫妻、そしてプラズマ物理学をやりながら、インスタレーションアートをやっているというUCLAの教授(名前を失念してしまった)とメキシカン料理。こちらに来た頃なら絶対にレフト・オーヴァーにした量だったが、ぺろりと食べてしまった。馴れは恐ろしい。そしてメキシカン料理は腹持ちがいい。重たい腹を抱えながら、ヴェニスの夜の通りを冷やかして歩く。もう一度来るとあれこれおもしろそうだが、たぶん、その時間はなさそうだ。

もう少しでロサンジェルスともおさらば。日が当たるうちはなるべく散歩をする。散歩するうちにこの前から詰まっていたバグを除く方法を思いつく。帰ってかちゃかちゃやる。

NIFTYがフォーラムを閉鎖するというので、FCOMICのペンタ氏から最後のRT(リアルタイム会議)への誘い。1990年頃、このFCOMICやFBEATなどで狂ったようにチャットをやっていたのだが、それから十数年、すっかりご無沙汰していた。当時の常連の中には、いまでもあの上にスクロールしていくチャット空間が忘れられず、わざわざサーバを立てて同じ環境を実現しているメンバーがいるらしい。

チャットから出ることを「落ちる」と呼ぶ。誰かが落ちるのをきっかけに次々と離脱していくことを「雪崩れる」「雪崩れ落ち」と呼ぶ。恐ろしく入力の速い常連が一斉にことばを打ち込むと、各発言はみるみる画面から上へと逃れていく。それを目で追い続けていると、目はすっかり上昇感に慣れる。これがハタとやむと、一種の「運動残効」のような感じが生じる。「落ちる」ということばは、この残効感をじつにうまく言い当てている。

最新の発言が上にくるリロード式のチャットでは、なぜ「落ちる」なのかいまひとつピンとこないだろう。

そういえば、もしチャットが上から下へスクロールしたらどうなるだろうというので、重いモニタを逆さまにしてチャットしてみたこともあった。このアイディアを最初に思いついたのは、マンガ編集者にしてFCOMICの最初のシスオペの佐々木果氏だった。こういう、システム環境に根ざした話は、システムが古びてしまうとあっという間に忘れられてしまう。けれども、システムが古くなったからといって、そこで感じられる人間の感覚までが古びてしまうわけではない。

ハリウッドのお膝元、エジプシャンにてウィリアム・キャッスル特集。「ティングラー」「地獄へと続く部屋」の二本立て。90年初頭、倉谷さんがアメリカに居た頃、TNTで放映していたビデオをあれこれ送ってくれて、その中でも彼のいちばんのおすすめがウィリアム・キャッスルだった。それでぼくもこの二本をはじめ、「13 Ghosts」や「Macabre」を見てそのばかばかしさを楽しんでいたのだった。

しかし、それから十数年、こちらの見方もずいぶん変わった。今回、改めて映画館のどでかいスクリーンで(エジプシャンは内装も気持ちがいい)、ウィリアム・キャッスル本人の口上を見ながら、単にばかばかしいと思うよりも、何か見世物の前の口上に通じる、真贋入り交じるあやしげなその論理に、次第に巻き込まれていくのを感じてしまうのである。覗きからくりの調査にでかけたり、田楽踊りの調査をしたりするうちに、物語ることのあやかしが多少は体に染みてきたのかもしれない。

お話自体は荒唐無稽このうえなく、ヴィンセント・プライス演じる開業医の、ほとんど妄言に近い話が次々と現実になっていく。人が恐怖を感じるときには背骨に沿って体の内側に「ティングラー」なる生き物が成長し、恐怖が増すほどにそやつは背骨をぎりぎりと締め付けてついには人を取り殺してしまう。そして唯一そのティングラーから解放される方法は「叫ぶ」ことである。叫ぶことでティングラーは萎縮し、人は恐怖の責め苦から抜け出ることができる。ということは、叫ぶ手前ぎりぎりのところでレントゲンをとれば、背骨にとりついているティングラーをはっきりと写し出すことができるのではないか。

主人公は、娘をわけもなく暗闇で怖がらせたり、妻の浮気を追求しようとピストルをつきつけたり、あげくの果てにはLSDで自らに処方して我が身を恐怖に追い込んだり、といった、さまざまな挑戦的実験(?)を続け、しかもその実験のたびごとに論理が飛躍する。そんなアホな、と言いたいところだが、しかし、主人公が独白に独白を重ねながら、飛躍を続けるうちに、その飛躍の非科学ぶりよりも、そのようなむちゃくちゃな飛躍に説得性を帯びさせていくその語りのすごさのほうが際だってくる。そして、その論理のとんでもない飛躍ぶりこそが、心地よくなってしまう。いや、じっさいのところ、これくらいの飛躍がなければ、科学など成り立たないのではないか。

そして、サイレント映画館でのシーン(どういうシーンだかは秘す)、エジプシャン館内には、観客の叫び声がこだました。ぼくも思い切り叫んだ。背中がこそばゆかったからだ。

「地獄に続く道」も、さほど凝った話でもないのだが、やはり圧巻は○○をあやつりながら登場するヴィンセント・プライスの姿だろう。見世物マスターとでもいうべき堂々ぶり。

そう、ほんとに堂々たる感じがして、畏敬の念すら起こってきた。すごいな、ウィリアム・キャッスル。

で、バスでウィルシャーまで帰って自転車を見たらサドルがなかった。くそったれ。

明日に書く、といいつつどんどん日がたってますが、その明日が今日だ。というわけで、頭の中の旧メソッドからニュー・メソッドへ、という話でしたよね。で、新も旧も明日にはまとめて旧メソッドになるわけですが、だからといってわたしたちは幸運にもカミサマのような未来に立っているわけではなく、旧が是でも新が是でもなく、そもそも是非の彼岸の対岸で是非を問いかねているわけですが、こうした新旧の関係は、じつは音楽そのものではないのか、というお話です。

さて、前回、「メソッド」っていうことばを使いました。この「メソッド」、頭の中にあるものなんだから、いっそ「記憶」って言ったほうがてっとりばやそうな気がしますよね。じっさい、澤井さんや大友さんの話では、ぼくがこの前書いたのとほぼ同じ話を「記憶」ということばを使って語られています。というか、ぼくが彼らの話を読んであとから書いてるんだから同じ話になって当然なのだ。

で、ぼくは論旨としては彼らにまったく賛成なのですが、「記憶」ということばはちょっとやっかいなので、あえてこれを避けて「メソッド」ということばを使った次第。

というのも、「記憶」に頼る音楽と頼らない音楽、という風に分けちゃうと、じゃあ、「記憶」に頼らない音楽ってなんだよ、と考えたときに、いささか面倒なんです。極端に言えば、あらゆる時間芸術は記憶から逃れることはできない。

たとえば、いままでの記憶を全部とっぱらって、いま、この瞬間の一発に耳を澄ますのが目指すべき音楽か、というと、じつはそうは問屋が卸さない。というのも、「いま、この瞬間の一発」というのは、「瞬間」とか「一発」とかいう言葉を使うからなんだか前後の時間を欠いた点のように聞こえますが、それはやはりある時間の長さを持ってるわけで、時間の長さがそこにある以上、それは記憶からも逃れられない。だから、問題は、記憶を排除するかどうか、ではなくて、そこで更新されつつある記憶がどのようなものか、ということだろうと思います。

たった一発の鐘の音にだって記憶は介在しています。それが証拠に、わたしたちは鐘の音を表して「残響」といったり、「余韻」といったりするではないですか。「残」とか「余」というのは、時間の概念です。記憶されたあるものから時間を経て、そのあるものとなにものかの間に連なりを感じながら、なお変わることを感じるときに、その二つの差から生じるものを「残」あるいは「余」と呼ぶ。

そして、「残」「余」という感覚は、二つのできごとの間に前後を設け、非対称性を設ける。前後のできごとの後から見ると、前とはいま目の前にある「残」「余」から消えゆく前をおしはかるしわざであり、いっぽう前後の前から見ると、後とは自分の意識じたいがその後ろに対する知覚とともに危うくなっていくしわざです。空間にいきなり前と後が、価値等しく置かれるのではない。消えゆく側に立つ自分と、残り余れる側に立つ自分と、この二つの感覚が二つながらに進行していくいまを指して音楽と呼ぶ。

そして音楽は、その音の肌理の中に、この二つの感覚を織り込もうとするしわざですから、その音の肌理にどのような残余を立ち上げるか、というのが最重要課題になる、はずです。音の肌理がもたらす時間変化を聞きながら、前をむりやり引きはがし、後ろを消し、ひきはがし消したはずの前後を立ちあげてからまとめて消し、という感覚の変化を肌理に沿わせていく。

だから、20分間のあいだに一発しか音がない曲、というのがあったとして、その曲はもう、圧倒的に前から後ろから記憶に頼っているわけです。一発は一発の前を断ち切り、一発の後は一発を残しながら一発ならざるものに凝ろうとし、その凝る先に会場のきぬずれや戸外のざわめきが混じるとき、残された一発から一発を推し量るその推し量り方もまたきぬずれやざわめきにまぎれていく。もちろん、このような前後への異様な集中はときとして眠りと隣り合わせであり、耳を澄ませている演奏者の目の前で観客がこっくりこっくりと首を傾けることもしばしばなのですが、その観客だって、さっきの一発から引きはがされるように夢に入りながら、一発の肌理を頼りに、眠っている自分から起きている自分に向けて感覚の触手を伸ばそうとしているていどには真剣なわけです。

しかし、演奏家のしかけた肌理に聞き手が身を添わせるには、肌理を肌理として隅々まで感じることのできる音環境が必要となる。あらゆる周波数の変化を鳥肌のひとつぶひとつぶに変換できるだけの肌理細かな音の知覚を、演奏者と聞き手が欲する場所、そこに「ニュー・メソッド」は立ち上がるはずです。そして、iPodでは、残念ながらまだそのような肌理は再現されない。

とまあ、原音とその原音に迫りきれないもの、という方向からあれこれ考えてきたのですが、ここらでぐっと頭の向きを変えて、原音ではないものの魅力、という方向から考えてみましょうか。

極端な例として、たとえばAMラジオとiPodを比較してみよう。

単純に音質、で比較すると、AMラジオとiPodの距離は果てしなく遠く、iPodは原音にぐっと近い、と言えるでしょう。

ところが、おもしろいことに、AMラジオの音のほうが「肌理」があると思える。なぜか。それは、原音との違いがはっきりしているからではないか、とこう思うわけです。がりがりというノイズでもよいし、もこもことこもった音でもいいのですが、そこにははっきりと、原音ではない音が入っている。そしてその差はAMラジオ的、と呼びうるものです。じっさい、世の中にはAMラジオ風エフェクタというものが存在して、これを通すと、あたかも原音をAMラジオごしに聞いている感じが出ます(ラジオスターの悲劇!)。つまり、もはやAMラジオは、ただのノイズ交じりの音ではなく、ある独特な肌理を持った独自の発音機ということになっている。

むしろAMラジオの悲劇は、その独特な肌理ゆえに、あらゆるAMラジオから発せられる音が十把一絡げに「AMラジオ風」というくくりでまとめられ、肌理の微細な変化に思いをいたらせるのが難しくなっているという点です。AMラジオは、発せられる音の肌理ゆえに、楽器としても魅力的ですが、それをいかにもAMラジオっぽく演奏したのでは、「ああ、ラジオね」と十把一絡げに納得されてしまう。そして音楽は「納得」ではない。

AMラジオの記憶とはそんなうすっぺらなものではないでしょう。たとえば、わたしたちは、チューニング音のわずかな変化から、自分がいったいどの局に近づきつつあり、それがどのような混線を呼び込もうとしているのかを感知できるのだし、受信良好な局に突如スリップしたときに柔らかくかき消されるノイズにも、山並みをドライブするにつれてその山の稜線が乗り移ったようにぎざぎざと粒だって行くノイズにも、次に起こるであろうラジオの悲劇、いや、ラジオを聞くという行為じたいの悲喜劇を聞き取って胸躍らせているではないですか。

AMラジオのスイッチを入れる。そして、わたしたちは、「AMラジオ風」などというスレッドの後ろからまとめてコメントするような「メソッド」の使い方から限りなく遠ざかっていく。

だから、AMラジオというのは、単に原音から遠いメディアなのではない。AMラジオというメディアじたいが、ほんとうはとても豊かな肌理を発している。

となれば、AMラジオを演奏する、ということだってできそうです。AMラジオから曲を流すのではなくて、AMラジオじたいを演奏する。じっさい何人かのミュージシャンはAMラジオを楽器として演奏しています。

ではどうやって演奏するか。ひとつには、「ラジオスターの悲劇」よろしく「AMラジオ風」の記憶を立ち上げるという方法があります。それは、「あ、AMラジオの感じ」という記号を立ち上げる一瞬に賭ける演奏であり、あとは、聞き手のほうが自分のAMラジオのメソッドを次々と立ち上げて頭の中で大運動会を繰り広げればよい、ということになる。これ、なんだかiPodシャッフル風ですね。

しかし、もし演奏家がAMラジオを延々と演奏するとするとき、彼や彼女がなおもそうしたメソッドの立ち上げに頼るならば、それはもはや無用な音の連続に過ぎなくなるでしょう。だって、「AMラジオ風」という旧メソッドを立ち上げるには「AMラジオ風のキューが鳴ること」だけで必要にして十分だからです。

それでもなお、AMラジオをあえて演奏するとき、そこではもはや、旧メソッドとは異なることが起こっているはずです。そこではむしろ、AMラジオのノスタルジーを引き剥がされ、「AMラジオ風」という聞き手のメソッドは停止され、「え?これなんの音?」というニューメソッドが聞き手の頭の中に立ち上がる。かくしてAMラジオの演奏は、いささか困難な隘路を通ることになるのですが、そこにこそ、楽器としてのAMラジオの可能性は開けている、と思います。

さて、翻ってiPodはどうか。AMラジオと同じように、iPod風エフェクタというものが存在するかというと、少なくともいまのところは、ない。というか、iPodには、エフェクタを作るほどの顕著な原音との差がない。これ、けっこうな重要なポイントだと思うんですがどうでしょう。つまり、iPodは、原音よりひどい音だから奇妙なのではなくて、そのひどさをエフェクタという形や言語で表現するのが難しい点において奇妙なのです。

わたしたちはすでにしてAMラジオの音を、「AMラジオの音」という風に振り返ることができます。では20年後に、わたしたちは「あー、これ。20年前のiPodみたいな音だよねー」という風に、現在のiPodの「音」を振り返ることができるでしょうか。何かの曲の中で突然iPodの再生音が使われたときに「あー、これiPodっぽいっ」とノスタルジーにひたることができるでしょうか。そして、そのようにノスタルジックに振り返ることができた上で、さらにiPodの発するiPodならではの音を、「え?これなんの音?」と居住まいを正して聞くことができるでしょうか。だとすれば、そのとき、わたしたちの耳は、とんでもなく繊細に進化していることになります。

ナゲールさんのお誘いで、エリック・フリードランダーというチェリストのライブに。チェロ、ベース、サックス、ドラムという変則的な編成。どうやらエリックという人はクラシックの出らしく、それらしいフレーズが沢山出る。いっぽうサックスとベースの人は(ベースがフレットレスということもあって)なんだかフュージョンぽい、というか、ウェザー・リポートっぽい。ドラムの人だけは、和太鼓風の皮を張ったベースドラムのないセットを叩いていて、とても独特のフレージングを使う人だった。どの楽器も中音域が主体ということもあって、ぼくの席からはボリュームのバランスがいまひとつだったが、全体が静かに演奏されるところでは探偵小説みたいな響きもあり、音楽は歩くことをシミュレートするな(ウォーキング・ベース!)などと他愛もないことを考える。

そのあとリトル・トーキョーに出てラーメンを食い、秋桜というバーでカラオケを歌う人々を見て帰る。

さらにプログラミング。

で、その合間にこの本を読んでいるのだが、いやあ、おもしろいですね。書き手としてはとても勉強になる。引用文献を駆使しながら、その行間をどのように埋めていけば、ただのテキストから手触りや匂い、空間や時間の感覚を呼び覚ますことができるか、についていろいろ考えさせられる。エリック・ラーソンの他の著作には、テキサス州で二十世紀のはじめにおこった竜巻の事件を気象文献や記録から再構成する、という、いたって地味そうなものもあるのだが、こちらも興味をそそられる。

さらにプログラミングにいそしむ。

チャックは春休みに日本でレクチャーとデータセッションをやるので、ちょうどぼくが帰るのと入れ違い。名残惜しいのでランチをご一緒する。例によってパックのカリフォルニア寿司をパクつきながら建築の話やら小説の話から、進化やコミュニケーションにおける転用の話になる。チャックは管制塔内の作業を追いながら、そこで些末な道具がいかにコミュニケーションに転用されているかに注目している。

サリヴァンは、「形態は機能に従う」と言ったが、じつはどんなバッドデザインであっても人はそこに機能を発見し、ある種の安定状態を発見する。使い続けるうちにデザインに身体が沿い、機能はますます効率よく引き出されるようになる。というか、デザインに沿うのを身体が喜ぶようになる(フーコーならディシプリンと呼ぶところだ)。だから保守派というものが現われる。すでに身体が喜んでいるなら、なぜ新しいデザインをいちから習得する必要があるだろう。

もちろん、単なる機能不全のデザインは捨ててしまえばよい。が、そこでどんな身体がどんなデザインを喜んでいるかという問題は捨て去ることができない。

それでぼくが思い出して話したのが、カセットの録音防止用ツメのこと。

ビデオやオーディオカセットの底には、ツメがついていて、これを折ると録音ボタンが下りなくなり、貴重な録音が上書きされるのを防止できる。

ところが手元に空きテープが見つからないと、いったん永久保存版と決めたテープを「やっぱりもういいや」と、再上書きすることがある。しかし、すでにツメは折られている。で、どうするかというと、折られたツメの上からセロテープを貼って、ツメの代わりにする。

しかし上書きをしてまで空きテープを欲しているときというのはたいてい、いますぐエアチェックをしなければ!というギリギリの事態なのである。そしてそんなときに必要なテープを枯らしているような人間はたいてい、整理整頓が苦手な人間なのである。整理整頓が苦手な人間に、セロテープが簡単に見つかるはずがないのである。

ああもう間に合わない、と、ふと手元を見ると、カセットテープのラベルを書き込むシールがあるではないか。これだ!これを貼っちまえ! 適当な大きさにちぎってテープの底に貼り付け、あわてて録音機にぶちこみ録音ボタンを押す。かくして、あやうく貴重な録音や映像はテープに刻み込まれることになる・・・

こんなことをしているのは自分だけかと思ったら、何人かの知人の家で、やはり底にちぎったラベルの貼ってあるテープをみかけたことがある。本来は文字を書いて内容を識別するためのラベルを、修繕用に使ってしまうといういっけん特殊な転用を、複数の人が体験している。追い込まれてもうダメ、というときに、なぜかラベルがふと目にとまり、同じ機能を発見してしまうらしいのである。

いつもはイージーゴーイングなアーロンが珍しく「いまのアメリカのソーシャル・セキュリティ制度についてどう思う?」などとシリアスな話題を投げてくるので、とりあえず金持ちからもっと巻き上げて予算を増やしてから分配を考えるべきである、などとお定まりの意見を述べてから、よくよく聞いてみると、政治経済学のレポートが近いらしい。なあんだ。

徹夜するからコーヒーを作る、というので、作り方を見ていると、まだよく湯も沸かぬうちからどばどばと粉に湯を注いでいるので、かしなさいと粉を入れ直して濃い珈琲を入れて差し上げる。アーロン、けっこうモテるのだが、こういうおおざっぱなしぐさが「か、かわいい・・・」などと胸ときめいたりするところなんだろうな。

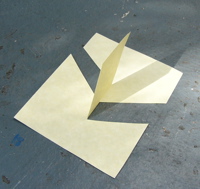

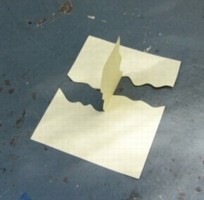

昨日のハイパーカードに関連して。Ian Rowlandのこのページには、いっけん「え?」と思わせるカードが沢山並んでいる。どれも、糊を使わず、カッターと折り曲げのみで実現されたもの。ぼくも試しに比較的簡単そうなDeframentationというのをやってみた。結果はこれ。飾りに昨日飲んだピラミッド・エールの王冠を入れてみた。

じっさいにやってみると、「ほんとにできるのか?」という押し詰まった感じから「あ、できそう!」という「縄抜け」感にいたるヨロコビがあって、なかなか楽しい。ただのトランプカード一枚の上で、引田天功と水槽が海の中で格闘している感じ。

Ian Rowlandのやり方には細かいところに工夫があることもわかって、いろいろ考えさせられた。たとえば、枠を通過している茎の部分だが、ここは、いかにも枠内を通っていることがわかるように、枠のすぐそばではなく、いくぶん余裕を持って折り曲げられている。「4」のカードを使っているのは、枠の重なりがよく見えるからで、ぼくのように「6」を使うと、マークがじゃまでちょっとわかりにくい。裏地が赤のカードを使うときは、表は黒のマーク(スペードかクローバー)を使うと、裏表の仕組みがよく見える。などなど。

こうして細かいところまで手がかりを埋め込んでおくと、見せるだけで「え?」という感じを与えることができる。見るだけで「縄抜け感」を追体験してもらうためには、静止画像の中に「抜けてる」という視覚的手がかりを仕掛けておけばよいのだが、それは意外と細部にあったりする。そして見る者は、こうした手がかりをもとに、頭の中で、それがどうやって「抜けた」のかを動かし始めるというわけだ。

マジックって、見る者をだますことじゃなくて、見る者の頭を動かすことなんだな。

部屋に明るい陽の射しこんでくる日曜の午後、日本に帰ったら読むべき本をamazonで検索していて、ふと、荒俣宏の世界大博物図鑑のアイコンを見つけてしまった。じつは80年代末期、とても買えるものではないとはなからあきらめていたシリーズなのだが、よく見ると、全巻まだ配布されている。すでに品切れかと思っていた蟲編も、配達可となっている。などと考えているうちに、もう指が動いてしまった。食指というが、インターネットは指先でこんなことをさせるから恐ろしい。もし店先なら、この全五冊を持っただけで、ああ、使ってしまった、やってしまったと、カウンターに本を預けたときの腰の虚脱に陶然となるところだ。

ハイパーカード、といっても、MacintoshのHyperCardのことではなく、不可能物体のハイパーカードの話。ネットでたまたまその存在を知り(詳しくはこちらを)、さっそくぼくも作ってみたのだが、とてもあっけなくできる。

さて、これらはいずれも一枚の紙に切れ込みを入れて、ただ折っただけでできている。糊は使っていない。初めて見る人は、これらをどうやって一枚の紙から作るか考えてから以下を読んで下さいな。

ハイパーカードは簡単な図形なのだが、これを手渡すとたいていの人は、二つの水平面を同じ方向に折り曲げようとして困惑する。やがて、じつは二つの水平面を逆方向にひねればいいのだと気づく。

この図形のおもしろさは、土台の構造にある。二つに分断されている水平面を連続な面と見たとたん、ハイパーカードは謎めいてくる。ハイパーカードを見る者は、地面や垂直面に、つい連続性を見てしまい、つい、二つの水平面を同じ方向にひねりたくなってしまうのだ。

もちろん、トリックじたいは簡単だ。しかし簡単なだけに、その簡単なトリックにだまされる人間の心理のほうが奇妙に思えてくる。

最初は、二つの水平面を分断する線が平行であることに秘密があるのだと思った。しかし、試しにでたらめな曲線でカットしても、やはり奇妙に見える。

どうやら問題は、垂直面の存在にあるらしい。二つの水平面のあいだに垂直面を立てることで、二つの水平面が同じ重力を担っているように見えるのだ。そして、垂直面の両縁の形が二つの水平面のそれぞれの縁の形に呼応しているのもポイントだ。この呼応を見ていると、垂直面をどちらの側にも倒せそうな気がしてくる。縁の形の一致が、垂直面を折り曲げる方向をアフォードしているとでも言おうか。

この錯視(?)はいろいろと示唆的な問題を含んでいる。ハイパーカードにおいては、水平面と垂直面の構成から、人間はなんらかの「基盤性」を引き出す。同じことはジェスチャーの構造や会話の話題、物語のような抽象的な現象でも起こっていないだろうか。そして問題は、分断され、ひねられたジェスチャー、話題、物語のあいだに一貫性を感じさせる構造が何か、ということだ。物語の「基盤」の存在ではなく、「基盤」を感じさせる垂直面に注意すること。シークエンスの中に表われる縁の形、その形がもたらす注意の焦点化によって、いかに基盤があぶり出されるかに注意すること。ここまで考えると、Clarkの言う「基盤化」の問題に新しい側面が見えてくる。

日が長く感じられる。ロサンジェルスに来たのは十月の終わりだったから、いままででいちばん昼の長いロサンジェルスなのだ。夕暮れどき、いつも行き来する坂道を、青年がポケットに手を突っ込んだまま、柔らかい陽射しを無駄遣いするように、スケートボードを気だるく蛇行させていく。

チーズでありながらなぜかキャラメル風味(英語ではよくnuttyというのだが、ぼくはキャラメルを連想してしまう)。固い部分も味わい深い。小さなしゃりしゃりの結晶がアクセント。ピラミッド印のエールを飲みつつ、このチーズをナイフで少しずつ切って食う贅沢。

うまく行かなかったプログラミングだが、リスト変数を使えばうまく行くのではないかと突然ひらめき、そこからはさくさく進む。やはり手元になんらかのリファレンスを置きながらやったほうがいいな。applescriptには一応、詳細なオンラインリファレンスがついてくるのだが、一度にブラウズできないので、頭がひらめかないのだ。あるいは目次だけでもプリントアウトしておけば違うのかもしれないが。

昨日に引き続きプログラミング。いつも、途中で「ああ、やるんじゃなかった」と思いながら、細かいバグ出しをしていく。ようやくGScriptをTextEditでいじれるところまではできた。あとはソート機能なんだが、TextEditのAppleScipt対応がすこぶるシンプルなのでとても苦労する。

昨日、シマコさん、アリさんと話していてふと、TextEditをAppleScriptで動かすためのプランの風景がばーっと開けたような気がしたのでかちゃかちゃとプログラミングを始める。

なぜプログラミングを始めることに逡巡するのか。極端に言えば、無限に時間をかければどんどん優秀なプログラムができる。しかし、それが一定時間以内にできるという見込みが立たなければ、さてやろうかという気にならない。その見込みというのは、一種のスキップ感が作り出す風景のようなものだ。

いやな予感めいた地点がいくつかあると、そこが障壁になって風景が見えない。たとえばTextEditでいうと、置換ができないとかラインのソートができない、そういう問題だ。しかし、それを解決したり迂回するためのいくつかの見通しが言語化され(たとえば「いったん一時変数に全部あずけてその変数上で置換しちまえ」とか「一時変数でソートしちまえ」とか)、それを実現する具体的なアルゴリズムが見えてくると、さて、腰をあげて始めるか、という気になる。じっさいに取り組めばもちろんそれなりの時間がかかるはずだが、頭はその実時間をスキップして遠くを見渡そうとするのである。

これは、一種の見切りであり、もっとややこしい言い方をするなら、自分の能力の有限性への信頼、のようなものである。ある問題を考えていて、この部分はそれ以上やらなくてよい、という地点が見えたときに、スキップ感が生まれ、その問題のさらに向こうの風景が広がる。問題の解決ではなく、あくまで問題からの引き際のようなものが見えることが肝心なのである。解決をめざすとやたらと時間がかかる。うまく問題から引き下がれば、またいつかその問題に立ち戻ってこれる。

自分がそうしてやっと始める気になっても、プログラミングの最初は、この先にいくつも待ちかまえている難所を思って憂鬱だ。目の前の岩をどけることだけを考えるべく、喫茶店にて、12インチの狭い画面でできることを打ち込む。いくつもモジュールができる。

陪審員の仕事でしばらくゼミをおやすみにしていたチャックがようやく解放されたというので、研究室に話に行く。チャックは「スポーツには関心がないけどアカデミー賞は若者にとってのNBA並みに好き」というくらいの映画好きで、またミリオン・ダラー・ベイビーの話やらサイドウェイの話をする。ミリオン・ダラー・ベイビーのダイアログにおけるカメラワークがなぜあれほど「emotional」かについて、いくつか案。

カメラの視線の話をすると、フーコーの論を借りて「それは誰の視線か」とやっておけばとりあえず批評めいたものがいっちょうあがりなのだが、じつはこのやり方ではemotionalな要素が落ちやすい。むしろ、ダイアローグを撮るカメラを考えるには、登場人物にカメラを加えたトリローグととらえて、それぞれの視線の動きからその場のシークエンスを追っていくと、いままでにない分析ができるのではないか。などという話。近々、チャックの論文を引用しながらミリオン・ダラー・ベイビーについて論じてやろう。

朝からキャンディの講義。今日はプレゼンだらけで、10分ごとに次々と受講生が発表していく。いくつかおもしろいネタがあったが、なにしろ10分なので、とてもシークエンス分析の深いところまでは議論が進まない。このあたり、受講生の多いクラスはたいへんだな。

夕方、シマコさん、アリさんと食事。そのあと、InDesignのTipsをあれこれ伝授していただく。マニュアルも読まずに適当にやっていたので、じつはSwatchやStyleの登録をきちんと知らなかったのだ。べ、便利すぎる。ちゅうか、これを知らずにいままでしこしこトランスクリプト作ってたおれって愚か過ぎる。

しばらく読んでないんだけど、最近のサウンド&レコーディング・マガジンってじつはとてもおもしろいことになっていて、特集のあとの真ん中へんの連載記事、とくに澤井妙治氏、戸田誠司氏、そして佐々木敦氏の文章は毎号楽しみにしてた(いまも連載続いてるのかな?)。その澤井氏が、「ポスト・ノイズ」特集にも書いていて、ともすると難解な文章の中、とぼけていながらすごくおもしろいんだよなあ。ダイレクトに、耳だけじゃなくて耳以外の感覚も含めていじりたい、いじりたいというか、もっと直接お届けしたい。二十一世紀的に。というお話。

ところが、間に録音>再生ってプロセスをはさむと、それがすごく難しくなっちゃう。難しくなっちゃうのに、わたしたちはこの「録音>再生」ってのを当たり前だと思ってる。「録音>再生」って手段をとることで、じつは聞く音楽じたいが限られるにもかかわらず。

大友さんが鼎談の中で、iPodの音が耐えられない、って話を書いてるんだけど、逆に言うと、iPodの音質でも生き残る音楽ってのがいろいろあって、それがiPodに乗っかるんだよなあ。そして、残念ながら、というよりはある種の必然なのだが、たとえば大友さんのanodeはiPodでは聞けない音楽だと思うし、じっさいぼくのiPodには入ってない。しかし、それは聞くに値しない、という意味では、まったくない。

これは菊池・大谷両氏のバークリーメソッド問題ともかかわると思うんだけど(といいつつじつはまだ彼らの本を読んでないのだが)、メロディとかコードとかリズムとかいう記号がもはや血肉化されてしまった聴者には、iPod音質で満足できる音楽世界というのがあるんだと思う。とりあえずスーパーベースとハイハットのアタックがあって、たどりうる旋律、たどりうるコード、その他音質の劣化をくぐり抜けてくるいくつかの手がかりがあれば、あとは聞く方でなんとかする、別に直接耳をいじっていただかなくてけっこう、てな、聴き方のメソッド化がすでにして起こってる。つまり、再生に必要なメソッドは聞き手の頭の中にあって、聞くという行為のかなりの部分はじつは聞き手の頭の中に依存している、というのが現状だと思うわけです。

じゃ、そんなメソッドをいつのまに聞き手は習得したのか。ここで、長年の歌謡曲の進化の果て、という風に議論を丸投げしてもいいのだが、もう少し具体的にいこう。

たとえばカラオケ。カラオケってのはある意味で、メソッド習得のすごい練習場だと思う。

MIDI変換されたカラオケの伴奏って、それこそ原曲からすれば耐え難い質のもんだと思うけど、それでも構わずみんな歌ってる。そもそも原曲と違うってことでいえば、自分の歌声自身、原曲と違うわけだから、カラオケという場は、いわばまがいものミーツまがいものなわけです。しかしまがいvsまがいなゆえに、原曲と違う歌を原曲であるかのように歌うには、原曲の中から取り出されたMIDIアブストラクトな音を的確に感じて、自分の声をそのアブストラクトに従わせていくという高度な技術が要求されるわけです。

どこが高度か? 少なくとも70年代のNHKのど自慢には、レラ抜きの簡単な歌謡曲を伴奏と違うキーで歌い始めて、しかも途中でそのキーまで狂っちゃって、しかもそれにずっと気づかない人なんかいくらでもいたよ。つまり、かつては、ひとつのスケールを維持することすら難しかったわけですそれが、いまは、トリッキーなコードで導かれる難儀な転調を平気で乗り越えるばかりか、それをさらに#キーbキー押して頭がおかしくなりそうな移調してもばっちり歌える子とかがばんばんいるわけじゃないですか。この、二昔前くらいからみたら天衣無縫としか思えないスケール感やコード感はなんだ。

あ、そういえば、ライブとかに行く前に「予習していく」という考え方あるじゃないですか。歌詞のすみずみの節回しまで覚えて歌えるようにしてから行くってやつ。あれも80年代以降の産物だと思うな。みんな当たり前みたいに「予習」してるけど、そもそもライブって、そこに行って口開けて驚いてりゃいいもんじゃないの?それを予習する、ってどういうことだ。

原曲に合わせて歌えるまで聞き込んでいく。それだけじゃなくて、原曲なしでも鼻歌で歌えるまで聞き込んでいく。蒲団のなかでも電車のなかでも喫茶店のなかでも口ずさめるようにする。これ、メソッドの肉体化、ちゅかiPodの肉体化だよなあ。あ、逆か。この「予習」感、メソッド感をマシン化したのがiPodだったんだ。わかったぞ。

あと、見逃せないのが、ポップスのMIDI化、そして、われわれを取り巻くMIDI音楽の氾濫。

たとえば昨日紹介した「ロックイット」」のMIDI版。これぞヤマハ・メソッドの産物! これ、すごいことやってるよ。絶対音感駆使して、スクラッチから無理矢理音程拾い上げてるんだから。「ロックイット」のイントロを飾るグランドマスターのスクラッチが「どどどどれれれれみみみみふぁふぁそら、そらっそらっそ、ふぁ!」だったなんて誰が予測できただろう。

この例が端的に示しているように、スクラッチとかラップといった楽音を拒否するべく編み出された工夫は、皮肉にも、ポップス化>MIDI化という過程を経て楽音化されてしまってるわけです。

で、じつをいうと、こういう音楽はなにもインターネットの片隅にのみ偏在するのではない。それどころか、こういう音楽は有線やカラオケを通じてどんどん流通してるわけです。スーパーマーケット・ミュージック!((c)ヨシマルシン) 郊外のスーパーなんかいくと、ひと昔前の小室サウンドがかかってて、しかもMIDI化されてるもんだからマーク・パンサーのラップが単音で「ドドドドドドドド、ドドッ、ドドドド〜」なんて演奏されてるんだけど、みんなそれで平気なのか? 平気なんだろうなあ。たぶんこんなの聞きながらお子様は、「これすごくへんだけど、でもこれは仮の音楽であって、ほんとはもっと違う音楽なんだろうな」てな具合に、楽音を出発点に、自分勝手にメソッドを抽出することを学習するわけですよ(推測)。

この、「原曲と違うものを聞いてもへっちゃら」という状態、いまは当たり前に思えるけど、はじめからこんな風だったわけではないと思う。だって60年代から70年代にかけて、オーディオマニア全盛期ってのがあったわけじゃないですか。テープといえば当然オープンリールであり、カセットテープなんて子供だましの音質で満足してるやつはへっぽこで、それよりも、コンサートホールの音を実現する、とか、間近にミュージシャンがいるような音場を再現するとか、そういうのが盛んに喧伝された時代が。FMラジオの出現とともに、オーディオメーカーが競ってその音質を宣伝してた時代が。ポップベストテンですらダイヤトーン提供だった時代が。

そう、「再現」とか「音像」っていう風に、もはや音を視覚化せねば!的単語がマニアの間では使われており、できあいの安いコンポを買うヤツは軽蔑され、自らの知恵と力によってもっともナチュラルかつ最適な真空管アンプとスピーカーの組み合わせを探求する「オーディオマニア」は、それだけでは飽きたらず、レコード一枚かけるごとにイコライジングに気を配り、リスニングルームの改造を始め・・・もっとも個人レベルでそんなことができる人間は限られていた。もちろん、中坊だってなけなしの金をはたいて、自分のカセットを「ハイ・グレード」だの「メタル」だのにして、クリーニングキットでヘッドをこすって、しょぼい再生装置による悲しい背伸びをしていたわけですが、それだって、音質の向上が当然の価値観としてあったればこその背伸びだった。

そんな背伸びの果てにあったのがクラシック喫茶であり、ジャズ喫茶ですよ。大学生になったらジャズ喫茶。いまやほとんど現存しないからこそ、まだあちこちにジャズ喫茶があった時代をまるでメジャーな文化であるかのように特権的に思い出させていただきますが、ブレスの音が手に取るようにわかるくらいのオーディオセットの前で、われわれが私語禁止で耳を傾けていたのは、なにもそれが当時オシャレだったからというだけではなく、誰しもオーディオマニアが目指す「原音(すごい言葉だな)」志向を共有していたからではないのか、と、かように考えるわけです。

ジャズ喫茶やクラシック喫茶の衰退は、学生運動的気風の衰退とか、CDの登場によるレコード資産の運用の困難化とか、いろいろな説明が付くと思うけど、少なくともその結果現われたのは、オーディオを介した「原音」志向の衰退だと思う。だって、CDが登場したからって、聞き手の住環境がそれほどアップグレードしたわけじゃないもん。むしろ相変わらずご近所は騒音にうるさいし、リスニング・ルームを備えるほどの財力がある人は相変わらず限られているし、市販のコンポはスーパーベースばっかり強調するし、つまるところ、部屋空間を原音で満たすなんてことよりも、みんな個人的にヘッドホンの音質向上という地味な方法を使うことによって、すなわちオーディオスピーカーによる原音構成を介してではなく、ヘッドホンスピーカーの振動音を直接聞くという奇妙な方法を介して、音楽を「再生」しているわけですよ。

そして、この「原音構成よりもヘッドホンの振動音のほうをとる」という選択には、「スピーカーの振動音じたいを楽しむ」というプラスの契機もあって、乱暴に言えば、それは現在のグリッチに対する感覚へとつながっているわけだが、ともあれ、もはや、録音の空気を再生しなくても、わたしたちはなぜか音楽を楽しめてしまうという事態を迎えていることは確かなのだ。そして、それはわたしたちの頭の中の「メソッド」によって可能になっている、ということも。

原音派全盛時代に比べて、現在のメソッド派全盛時代は、ある意味で、聞き手の頭がよくなってるんだと思う。頭がよくなってるということは、それだけメソッド依存度というか頭脳警察度が高いわけで、メソッドや頭脳警察に乗らない音楽ははじかれてしまう。ところがメソッドが血肉化した人間にとってはメソッドとか頭脳警察というのはもはや無意識に稼働するものなので、自分がなにゆえiPodで満足できるのか、言語化することすらむずかしくなってくる。

しかしここにきて、どうやらその無意識下で、「なんだか物足りないなー」という感じが来ているらしい。つまり、あるメソッドに従って音楽を聴いてるってのは、じつは頭がいいってことじゃなくて、ごく狭い頭の使い方をしているってことなんじゃないか、ってことにみんなうすうすと気が付き始めている。で、「予習」通りにメソッドを使うことよりも、もはや「予習」を裏切られるときのほうが楽しい、って動きが出てきた。それがiPodシャッフル。

となると、理屈の上ではその先に「予習が裏切られた瞬間だけでできてる音楽」の世界が広がってるはずですよね? 楽しそうだなあ。しかし、それは理屈の上のことであって、じつは裏切りとは信頼あってのものだねなわけで、予習の裏切り、という感覚は、あくまで予習と、予習がもたらす信頼の果てに存在するものなわけです。だから、裏切ることが新しいことなのではなくて、むしろ、その裏切りが、どのような信頼、どのようなメソッドの上に成り立っていることか、てのが問題なわけです。

ところで、「ポストノイズ」特集でもあちこちで名前の挙がる代々木の「オフサイト」(4月末まで!)なんだけど、あそこでは、隣家に気遣うがゆえに、しばしば生楽器がマイク通さずに演奏されてるということは、行った人なら知ってると思う。これ、音量とは逆にでかい問題だと思うんです。

マイクってのは、拡声器だとみんな思ってるけど、あれはじつはリアルタイム録音>(エフェクト)>再生装置の一部なんだよね。

で、録音>再生というプロセスがじつはメソッドと関係している現在、録音>再生を経ない場で演奏するということは、じつは以上の議論とはまったく逆の方向性を備えている。つまり、非iPod的であり、非メソッド依存的な音楽が生まれる環境がそこにはある。

もちろんぼくがしたい話は、マイクやアンプを使うのはダメで生音じゃなきゃダメ、てな表面的な区別の話じゃない。むしろ、マイクを通した音を生音として扱うこと、そしてそれは生楽器とまじわりうるのだ、という感覚の方が重要だ。

それはおそらく、聞き手の頭の中の旧メソッドに依存するのではない、ニューメソッドをもたらすはずだ。ではニューメソッドとは何か、という話は、また明日。

沼216:黛敏郎と山本直純の時代、あるいは、オーケストラはいかにしてやってこなくなったか。

ユリイカの最新号(海外発送および研究室受け取りゆえ時差はご勘弁)が届く。冒頭の鼎談が圧倒的なおもしろさ。どこがポストでどこが最前線だともはや言えないこの状況が、かつては楽しげに語られていたのに、気がついたらちっとも楽しくない現状なのだが、じつはそのような現状こそ最前線である、というようなお話。その楽しくない現状の話をしている鼎談を読むのがもっとも楽しいというのはどういうことだろうか。

菊池成孔氏の発言に「ゴールデン・パロミノス+ラウンジ・リザーズ」風イタリアバンドの話が出てくる。これらの固有名詞からつらつらと思い出されるのは、セルロイドレーベルもさることながら、80年代中期のストレンジャー・ザン・パラダイスな、つまり、ハンガリーからカセットで持ち込まれたスクリーミン・ジェイ・ホーキンスがきちんとニューヨークにショックを与えることができた感覚であり、あるいはセルロイドレーベル一統が、ハービー・ハンコックといういささか弛緩し始めたミュージシャンにカンフル剤を与えるように「ロック・イット」をもたらした感覚であり、それが「ベストヒットUSA」なんちゅうMTV番組で小林克也によって「ショッキングな映像」として紹介され、その、いかにも洋楽ポップスの紹介に徹しているかに見える小林克也がいっぽうではスネークマンショーで奇妙なラップを口ずさんでいた、というような、硬軟入り交じった最前線の手応えである。

そうした最前線のみならず、「最前線」という感覚じたいが消滅しているその消滅ぶりは、たとえば「ロック・イット」という曲が、そのかつての「最前線」ぶりを持ち上げられたり貶められたりすることもなく、「踊るさんま御殿」の視聴者からの投稿コーナーに使われ続けていることからも伺える。いや、それを言うなら、70年代だって「ウィークエンダー」で桂朝丸(ざこば)や泉ピン子のレポートの前にクインシー・ジョーンズが流れていたではないか、という反論も思い浮かぶが、少なくともあれは、「鬼警部アイアンサイド」という「事件もの」の事件性が正しく反映された結果であって、「踊るさんま御殿」における「ロック・イット」のように、何の文脈ももちこまれることなく、ただなんとなく使い古されている、というような使われかたでは、けしてなかった。

つまり、セルロイドという現象は二度と「来ない」のではなく、もはや「来てもわからない」という現状なのだ。

ところで、「ロックイット」で検索をかけたらとんでもない音源を見つけてしまった。最前線を欠いた現在のテーマソングともいうべきこの「ロックイット」(文章はここ)を聞いて震撼すべし。

と、このようなろくでもない考えをたどるうちに、けっきょく自分の仕事のことを考える。

歴史の重箱の隅をつつく絵はがき史の掘り起こしのような作業によって自分が目指しているのは、「『来たら』わかるようにしましょう」ということなのだろうと思う。歴史を語ることは特定の視点なしにはありえないのだが、だからといって、語るべき歴史などありませんということにはならない。わたしがすべきことは、ただ視点を拒絶することではなく、どのような視点を設定したときにどのようなシークエンスが現われるかを明示することである。そして「来る」という感覚が立ち上がるためにはある種のシークエンシャルな感覚が必要なのだ。それはかつて「リニア」ということばとともにかろやかに葬られていたかに見えたのだけれども。

試しに日記に小見出しを付けてみる。さすがに自分でも何を書いたか忘れやすくなってきたので。将来的にはタグをもとにダイジェストを作ろうという腹。

"The devil in the white city" (by Erik Larson) を読み始める。まだ最初の数十頁だが、これはおもしろい。シカゴ万博の前後を舞台に、建築家バーナムとシリアルキラーとの二人の人生を交錯させていく話なのだが、ここまで読んだだけで、シカゴ建築史の重要な流れがざっとわかってしまった気になった。当時のシカゴにどのような物流があり、湖畔の緩い地盤が建築にどのような問題を与えており、バーナムとルーツ、二人のパートナーシップがそれをどう乗り越えていき、オーディトリウムを作ったサリバンが彼らに対してどのような位置にあったかといったことが、次々と明らかにされていく。ポイントを押さえながら歴史をポップアップさせていく著者の手口はとても鮮やかだ。

とくに感心したのは、万博の候補地争いを描くところから始めている点。候補地争いを描くことは、すなわちシカゴを同時代の他の都市との比較を行なうことであり、その結果、当時のシカゴがニューヨークの二番手として(そしてパリの二番手として)、どのような政治的、文化的位置にあったかが浮かびあがる。これは、抽象的な記述を行なうよりずっと効果的だし、バーナムとルーツがどのような時代背景のもとにシカゴという都市に現われたかがはっきりわかる。

ともあれ、これからいよいよ万博の建設と本番の場面に入っていくので、先が楽しみ。万博愛好家にはたまらん内容だ。邦題は「ホワイトシティの悪魔」とのこと。今年には翻訳が出るかも。図像満載の副読本としては"The World's Columbian Exposition" (by N. Bolotin & C. Laing; Illinois) がおすすめ。

日曜日とて、バスを乗り継いでFairfaxのフリーマーケットへ。絵はがきに関しては見るべきものなし。入場料2ドルの元をとるべく買ったのは、チャールズ・シュルツ挿絵の本、スミソニアン博物館所蔵の新聞カートゥーン本、1930年代の子供向けのお話本など。

シカゴで毎日肉なしのパンづくしだったので、ちょっと肉でもと思ってWhole foodsに行ったら、鍋用(というか、コーンビーフ用)野菜セットが激安。さらに肉屋でOx Tailが安いのを見つけ、本日はオックステールスープと決定。ただ煮込みさえすれば、うまくなるに決まってる組み合わせで、予想通りたいへんおいしく仕上がる。が、レジーは実家に戻っているし、アーロンはヴェジタリアン実践中で、結局一人でたいらげることに。向こう三日は毎食スープとなりそう。

今朝もmediti、コーヒーと死ぬほど甘いシナモンロール。これだけ食っても死なないから不思議だ。

昨日行った古書店を再び訪れる。小川一眞の絵はがきや浅草十二階の写真をあれこれパソコンで見せながら、店主と一緒に横浜写真アルバムの中身を検討する。なんだか、主人と客というよりは、愛好家どうしの寄り合いのような成り行きだ。ふつう、良い品を安く買うには、こちらの買う気や好奇心をあまり見せずに、さりげなく安値に落としていくものだが、この成り行きはそれとはまったく正反対の方向に進んでいる。

進んでいるのだが、ここまで中身を検討して、それぞれの写真の歴史的背景を一通りしゃべってしまうと、ほとんど自分が正当な買い手であるような気もしてくる。しかし、奥付けには「4000」というきらびやかな数字が鉛筆書きされていたりもする。どう見てもゼロが三つある。まっとうな中古車が買える値段である。結局お昼近くなってホテルをチェックアウトする時間が近づいたところで、「ところで、もしかしてこれ売ってくれたりします?」といちおう尋ねてみた。

すると店主はべつだん驚いた様子も見せず(売り物の話をしているのだから当たり前だ)、「うん、値段に関してはぼくはわりとリアリストなんだよね」と、さらさらと計算を始める。彼は写真一枚を30ドルと計算して、全額をはじき出しおり、まとめ買いなので多少おまけした値段が「4000」ということらしい。ぼくの知識では悪くない値段だ。というのも、横浜写真の状態のよいやつは、50から100ドルすることがあるし、小川一眞の両親の手彩色写真などは、愛好家なら(というが愛好家ってぼく以外に誰がいるんだ?)一枚300ドルでも安いと思うだろう。それに、売り手によっては、アルバム代を足して、おまけする代わりに値をつり上げる場合だってあるのだ。

しかし、写真としての値段とは別に、4000ドルというのは結構な買い物だ。くどいようだが、まっとうな中古車が買える値段である。しかし幸いにもぼくは運転免許を持っていない。少なくとも自分で運転する車を買うことはこれからもないだろう。となれば、このとき、いまこそ、ぼくの車を買うときなのかもしれない。頭の中でチャーリー・パーカーの「Now is the time」が鳴り響き、バップのリズムで、軽く「もう少しなんとかなる?」と聞いてみる。「なんとかなる?」とは、もうすでにして買う気がある、という意味である。店主はそうだねとちょっと考えて、500ドルほどなんとかしてくれた。じつは4000ドルきっかりだと言われても買う気だったが、3500となれば買うしかない。3500ドルでもまだまっとうな中古車が買えるが、ぼくはぼくの車を買いに来たので、もう迷うことはない。

いったんホテルにチェックアウトに帰ってまた戻ってくると、黒人の男が一人、店主になにやら盛んに話している。そばにあった古本を見ながらなんとなく聞いていると、どうやら彼は20年ほどムショ暮らしを送っていたらしく、捕まるにあたっても、黒人ゆえのひどい仕打ちを受けたのだという。こことかにさ、とズボンをまくってスネを見せているのだが、見ると靴下の一部が膨らんでいる。ヘソクリでも入れているのだろうか。店主は、ふむふむと話を聞きながら、「でも君がムショにいる間に、けっこう世界はかわったんだよ」などと言い、とくに疎んじる様子もない。少なくとも、さっき民主党系のビラを貼りに来たご婦人方に対するよりも、愛想が良い。そのうちに男もやや口調が柔らかくなってきて、また話しにきてもいいか?などとやけに人なつっこいことを言っている。長いムショ暮らしを終えて、古本屋のオヤジと話しこむことで少しずつこの世とのやりとりを回復しようとしているのだろうか。

結局男は持ってきた古本を持って帰っていった。思うような値がつかなかったのだろう。が、別段落胆した様子もなかった。

ここは古本屋なのだが、本のやりとりをきっかけにちょっとしたサロンのような雰囲気が醸し出されている。その垣根が低いのは、店主の人徳なのだろう。

アルバムの代金を一括払いで払うと、「まだ時間があるんだったら飯でも食わない?」と誘われる。隣にある中南米料理の店で食事をしながら、二つの大戦の前後の話やら、彼のヨコハマ時代の話などを聞く。

ミッドウェイ空港へのタクシー、運転手はタンザニア出身。ホテル経営学を勉強しながらタクシー商売で学費を稼いでいるのだという。タンザニアの土地にはこれといった値段がないのだそうだ。

ロサンジェルスに戻ると、部屋までのタクシーの運転手はロシア出身。Frway 405は夕方の渋滞。ウォッカで酔わない方法についてひとしきり話す。

いつもに増してタクシーで話がはずんだ。あの店主の物腰が感染したのかもしれない。

昨日とはうってかわって朝から雪。気温は軽く氷点下。meditiでコーヒーとシナモンロール。死ぬほど(以下略)。宿から歩いてすぐそばにあるRobie Houseの見学ツアー。案内役はポーランド出身の教授夫人。フランク・ロイド・ライト設計の家は、なぜか住む家族に次々と不幸が襲う。彼女曰く「なんだか呪われた家って感じですけれども」。レンガの積み方からも垂直線を排し、水平線にこだわっているのだが、天井にがっちり仕込まれた水平線強迫の世界は、長く住むといささか閉口するのでは、と思わせた。ベンチを仕組んだ暖炉はなるほどうまく仕切られているが、水平にぶちぬかれた部屋の広さのおかげで冬はいくら石炭をたいてもとても寒かったという。

ちなみに、隣のとてもクラシックな家に住んでいたのは、光速の測定で有名な物理学者マイケルソンだったそうな。どう見ても、マイケルソンに似つかわしいのは、水平線で構成されたRobie Houseのような気がするのだが。

昨日とは違う古書店へ。そこでとんでもないものを見つけてしまう。「Japan」と記された二冊のアルバムと「Europe」と記された一冊のアルバム。中を開けると、「Japan」の中身は、ほとんど退色していない鮮やかな手彩色の横浜写真。しかもその多くは明らかに小川一眞の撮影したものだ。いっぽう「Europe」の方は主にフランスの名所を集めたモノクロ写真で、ちょうどエッフェル塔のてっぺんが工事中の写真があったので、撮影は1888年ごろと知れた。三冊が同時期のものかどうかは分からない。シカゴのとあるお金持ちの老婦人が、父親から譲り受けたものだといって持ち込んだのだそうだ。

小川一眞は、1893年のシカゴ博の際に、鳳凰殿の宣伝をすべくシカゴに乗り込み、そこでたまたま知己を得た印刷業者から印刷機を買う。これが後の博文館の日清戦争実記をはじめとする写真雑誌の誕生を生むわけだが、ここシカゴでその小川一眞の横浜写真に出会うとはなんたる奇縁であろうか。一枚一枚じっくり見せてもらう。次第に買ってしまってもいいかなという気分がわきおこってくるが、いや、もう一日考えよう。

夕方、バスでMichiganまで。Dearbon駅から北に向かって、シカゴ印刷業ゆかりの地であるPrinter's Rowを歩く。二軒の本屋に入ったが、ちょっとこちらとは趣味が合わなかった。さらにぶらぶら散歩してたまたま行き当たったChicago Architecture Foundation Shop。ここの建築関係書の充実ぶりはなかなか凄い。景観と歩くことに関する本をいくつか。

たまたま通りかかったシカゴ交響楽団の建物を見て、ふと今日の演目はなんだろうとポスターを見ると、なんとブーレーズの80歳の誕生日を祝うコンサートではないか。演目は、ハイドン、ランズ、そしてバルトークのオケコン。オケコンって! だめもとでボックス・オフィスに行ったら、まだ良い席が余っていた。ブーレーズ、シカゴではさほどの人気でもないのだろうか。

ハイドンのシンフォニー103番はとてもデリケートな演奏で、アンダンテの旋律もとってもチャーミング。とくに間接反響によって空間の空気を満たしていくホルンの注意深いロングトーンの音色と弦の対比、その絶妙なボリュームのコントロールは、ブーレーズの指揮ならではですばらしかった。

Randsの曲は今回初めて聞いた。このチェロ協奏曲1番は、まるで「惑星ソラリス」のような曲だ。チェロが奏でるパッセージがやがてオーケストラに感染して、その響きはやがてチェロ自身を包み込み、その存在を飲み込んでいく。これまで聞いたことのないオーケストラの音色がいくつも聞けた。この日いちばん息詰まる演奏だったと思う。

バルトークのオケコンは、ブーレーズが何度も録音しているレパートリーで、どんな演奏になるかはおおよその予想はついていたが、やはり生で聞くと、思いがけない感情がわきあがる。第一楽章の冒頭で、フルートがアタックが聞こえないほどの繊細な入り方をしてくるので、ああ、コンサートホールはいいなと思う。レコードだと、感度のいいマイクがどうしてもフルートのアタックを拾い上げてしまうのだ。

第一楽章のファンファーレや第二楽章のコラールに耳をそばたてて、なんだか涙がこみあげてくる。われながら、あらためて金管楽器が好きなのだな。

今日の演奏で特に驚いたのは五楽章でチェロが全員弦をばらばらと手弾きするしぐさに思わず隣の女性が笑っていた。確かに、バイオリンが必死に難しいパッセージを弾いているのに比べて、ちょっとユーモラスに見える。シカゴ響のトランペットとトロンボーンは、ショルティ時代からの伝統なのか、メンバーが若いせいなのか、フォルテをばりばりと吹き破っているいっぽうでピアノの響きが薄く、ちょっとブーレーズの指揮にあってない気がした。

曲が終わると、前の女性二人が「あの年でこんな大げさに指揮するのよね」とブーレーズの指揮棒を使わない手振りを真似ていた。そんな風に、ブーレーズが冷やかされるのを見るのも、彼の年齢からすれば自然なことかもしれない。なにしろ80歳とは思えないのだ、ブーレーズは。かくしゃくたる、なんてことばを使うのもためらわれるほど、驚異的に安定した指揮ぶり。

「安定した」なんて言い方でブーレーズを語るなんて奇妙なことだ。

60年代末に彼がクリーブランド管弦楽団と録音したドビュッシーの「海」はぼくが最初に買ったレコードで、その北斎の絵がプリントされたCBSの廉価盤を、文字通りすり切れるほど、最後の楽章の弦の音がしゃりしゃりになるほど聞き倒した。

70年代、彼はラヴェルの録音を立て続けに出し、ぼくはそれを次々に聞いたが、どのレコードからも、それまで聞いたことのない音がした。「マ・メール・ロア」にいたっては、ほとんどこの世の音楽とは思えなかった。高校一年のとき、その彼が来日するのを知って、なけなしの小遣いをはたいて、神戸までわざわざそのコンサートを聴きに行った。さっさっと、音の出し入れをまるで調理の指示を出すように合図する彼の独特の手振り(ブーレーズは指揮棒を使わない)を見て、ああ、ボリュームに合わせて大振りに振るだけが指揮ではないんだなと思った。1975年、ちょうどいまから30年前のことだ。そのときブーレーズは50歳だった。

この30年間で、ブーレーズの音楽以上に、自分の音楽の聴き方が決定的に変わってしまった。

やはり30年前、ニューヨークフィルと彼が吹き込んだオケコンに比べれば、今夜の演奏は細部に渡ってとても考え抜かれたものだったと思うし、今まで気づかなかったフレーズだって聞こえてきた。それを「円熟」なんて紋切り型で表わしてもいいと思う。

しかし、それよりも、オーケストラという編成じたいが、なんだかとても古い形式に思えるのはどういうわけだろう。ランズの曲は、オーケストラという古色蒼然たる伝統の果てに突然ついた新しい実だけれども、なにかそういう実のつけかたもまた、とても「クラシック」な感じがする。

70年代中期くらいまでのブーレーズの演奏からは、たとえオーケストラであっても、ひりひりするような、張りつめて切れそうな線の音楽が聞こえてきたような気がする。それは自分が当時十代だったこととも関係しているのだろう。今夜はそんな感じにはならなかった。もう、オーケストラを聞いてそんな感じにはならないんじゃないかと思う。これは不埒な考えだとわかっているが、もう「オーケストラ」でなくてもいいじゃないか、と思ってしまう。複数のバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスを重ねて音を出すということ、そういう形式から出る音色を追求することに、もう必然性を感じなくなってしまっている。

そういう自分の聴き方の変化を確かめに来たような、奇妙な感じだ。

帰りのバスで、ヘッドホンをつけて歌う女性を見る。沼212:「夢見る女」。

ぐっすりと寝て起きる。meditiでコーヒーとシナモンロール。もうわかっているのだが死ぬほど甘い。

遅れに遅れていた絵はがき原稿を一気に書き上げて送ると夜の八時。ガイドブックを見てこの時間から行くところがないかなとガイドブックをつらつら読んでいると、なんと徒歩圏内に古書店があり、しかも11時まで空いている、とある。ほんまかいなと思いながらそのPowell'sという古書店に行くと、ここはパラダイスだった。シカゴ関係、コミック、CD、その他安売りの本など紙袋三袋ぐらい買う。

帰ってThe Hoosier Hot Shotsの4枚ボックスセットを聞く。わあ、ごきげんだなあ、これ。田舎ジャズ rural jazzと評されていた彼らのちゃかぽこ軽快な演奏は、まるでレイモンド・スコット。洗濯板のリズムにのってクラリネットとスライド・ホイッスル(?それとももしかして口笛?)が奏でる狂ったメロディが素晴らしい。

そういえば今日は朝からシナモンロールしか食ってない。沼211:「本の重さ」。

朝、meditiでコーヒーとシナモンロール。死ぬほど甘い。

Davidの研究室に行き、あれこれとよもやま話。彼はいま「Gesture and thought」という本を準備していて、どうやらGrowth point theoryをはじめとする理論的な話が中心らしい。「ちょうどケンドンの本と背中合わせというか、相補的な関係になると思う」とのことで、出版が楽しみだ。

10時から研究会、Susan Goldin-Meadowも来てくれて、あれこれとコメントをもらった。ちょっと意外だったのは、彼女やMcNeillが、ぼくのやっているようなシークエンス分析に好意的なことで、ぼくはこれまでどちらかというと、彼らの研究はシークエンスよりも事例の数え上げのほうに重きを置いているように思っていたので、これは驚きだった。スケール・エラーが持っているもう一つの意味について、つまり、大人がなぜ異なるスケール表現のあいだに一貫性を感じることができるのかという問題について、ジェスチャーのシークエンス分析をもとにいくつか意見を述べたのだが、これにもSusanはうんうんそうよねとうなずいていた。まあ、彼らは経験豊富なのでふところが深いということなのかもしれない。

もう一人のSusanである、Susan Duncanは、Davidの弟子なのだけれど、Davidよりももっとシークエンス分析よりの考え方を持っていて、いわゆる非言語コミュニケーション分析がしばしば陥るシークエンスの軽視の話をしたところ、じつは自分もそう思っている、ということで意気投合。食事をはさんで、午後もさらにシークエンス分析でのデータの拾い上げ方についてや、ムービーの技術的な問題にいたるまであれこれディスカッション。結局夕方までマクニール研にいた。Davidは今年のジェスチャー学会には来ないそうでちょっと残念。Susanと再会を約して別れる。

ぼくが本好きと知って、帰りがけにDavidが大学の本屋に案内してくれた。ほんとうにDavidのホスピタリティには頭がさがるなあ。

大学構内の建物の中に小さな地下に下りる入口がある。ここが「世界でも有数の学術書書店」とガイドブックに記されているThe Seminary Co-op Bookstoreで、ここは聞きしにまさる、ダンジョンのような場所だった。あまり綿密に回ると目の毒なのだが、さらさらとlinguisticとanthropologyのところだけなでるように見てまわったが、それでも片手では持ちきれぬほど買う。ダメもとで、絵はがき文献が何かないか聞いてみると、奥の倉庫から、子供向け絵はがきを集めた、装丁も値段もかわいい文献が出てきて即買い。

部屋に帰って戦利品をあれこれ品定めしている間に眠くなり、突っ伏すように寝る。

直行便で来るとシカゴはあっけないほど近く感じられる。Davidがアレンジしてくれた宿は、Quadrangle Clubという、大学のメンバーだけが利用できる場所らしく、大学の構内にある古い建物で、日本でいうと学士会館の雰囲気に近い。1893年というから、ちょうどシカゴ万博の年にできたことになる。それから火事や移築を経て、現在の建物は1920年代のもの。部屋はほどよく暖められており、とても居心地がよい。

シカゴは雪が舞っているときもどこか乾燥している感じで、ニューヨークよりも体感は暖かい(ただし風が吹くととんでもない)。このClubが面している57th Streetにはいくつか飲食店が並んでいるので外飯を食うのも楽だ。meditiという店でコーヒーとシナモンロールを買って食う。

57th street bookstoreで軽く買い物。ファインマンの物理学講義のCDがあったので今宵の友とする。ちょっと話が挿入句ぎみに脱線するところで声がみるみる低くなるのが楽しい。声がアウトラインのどこにいるかを示していく。いわば、声によるアウトラインのシークエンス化。頭のよい人の講義だ。じつは発表で重要なのは、聞き手にいきなり全体像を見せることではなく、いま何合目かをそれとなくさとらせることなのではないか。聞き手は最初から頂上を見る必要はない。むしろ、どこかにたどり着こうとしている(もしくは道草を楽しんでいる)という「感じ」から、逆に、ルートの勾配やうねりぶりが明らかになるほうが楽しいのではないか。などと考える。

Next I'd like to mention, is that...でも、Make it more precise,でも、The problem is this:でも、Let's see how the theory works...でもいいのだが、こうした話の構造をあぶり出すフレーズがしかるべき抑揚、しかるべき音量で超声になるとき、話はまるであちこちの植物を見て歩く散歩のように、花を見つけ、空を見上げる。

対称性の講義の最後に、ファインマンは日光の魔よけの逆柱の話をする。

日光東照宮はとても美しい神殿なのだが、そこにひとつだけ、柱が逆に据えられているところがある。一説に依ればそれは、カミサマが人間の作ったものを嫉妬しないように逆にしてあるのだという。物理学ではあらゆる保存則に対称性が見つかる。それゆえ、われわれ人はカミサマを嫉妬するのである。

なるほど、パンチラインとはこういう話のことをいうのだな。

ファインマンの講義を聴くうちに、話の流れが感染してくる。夜を徹して明日の準備。

絵はがき原稿を書かねばならぬが、いっぽうで明後日の発表の準備をしなければならぬ。困った困った。困ったと考えているうちに、夜になる。

こんばんは、ラジオ 沼、かえるさんです。

えー、サイドウェイズという映画を見てきたんですけれども、これはすごくいい映画でした。もうすぐ日本でも公開されると思うんですけれども、まあ、筋を少し話してもあまり差し障りがない映画だと思うんで、ちょっと内容をお話します。

簡単に言ってしまうと、カリフォルニアワイン紀行の映画です。ただ、ワイン紀行っていうと、なんかおしゃれな感じがしてしまうんですが、主人公がこれ、男二人でね。しかも一人は二年前に離婚したバツイチのさえない男なんです。で、もう一人はそのバツイチ男の友人なんですが、結婚を一週間後にひかえていて、この男の独身最後の旅行をってことで、男二人でドライブにでかけるわけです。

バツイチ男のマイルズは教師稼業のかたわら売れない小説(脚本?)を書いているんですが、これが女性を誘うのがからっきし苦手な男で、取り柄といえばワインについてのあふれんばかりの知識と表現のみ。生活はといえば金に詰まって実家の母親のヘソクリをくすねる程度です。で、いっぽうの婚前男のジャックはといえば、いささかくたびれた俳優稼業に見切りをつけて花嫁の父親の仕事を手伝うという、まあ一種の諦念と再スタートが入り交じった人生の岐路に立っているわけですが、独身最後だってんで、俳優あがりの滑舌を生かして、もう旅先で女とやり放題。そこで、相方のはしゃぎぶりによってさらに照らし出されるバツイチ男の情けなくもやさぐれた立場ってのがこの映画のみどころになってくるわけです。

まあその先の筋はおくとして、この映画でおもしろいのは、カリフォルニアの、それも西海岸沿いのドライブだっていうことですね。そしてそれがそのままこの映画の精神風景につながっている。

まず、マイルズ(これ、いかにもうんざりするようなドライヴにふさわしい名前ですね)の住んでいるのはサン・ディエゴです。サン・ディエゴといえば、西端にして南端、アメリカとメキシコの国境にほど近い町です。

マイルズは最初に相方ジャックを迎えにロサンジェルスに行くんですが、約束の時間に遅れてしまう。で、ジャックの未来の義父に「まちがってティファナに行ったのかと思ったよ」と軽く皮肉られます。ティファナってのはサンディエゴのすぐ南、国境をはさんでメキシコ側の街。つまり、このさりげないやりとりによって、この映画がじつはアメリカのはじのはじ、どんづまりから始まったんだってことが明らかにされてるわけです。

サンディエゴからロサンジェルスってそうだな、北に100マイル(ズ)くらいあるでしょうか。ぼくの同居人のアーロンがときどきサンディエゴからロサンジェルスまで車で帰ってきて「ああ疲れた」って言ってますから、けっこうな距離です。この二つの都市を結ぶ5号線というのは退屈きわまりないフリーウェイで、じっさい、あまりの退屈さに、マイルズは運転しながらニューヨーク・タイムズのクロスワードを解いちゃったりするわけです。

で、このロサンジェルスからワイナリーのあるサンタ・バーバラへは101号線っていう海岸に近いハイウェイをぶっとばして行くんですが、さらに北西に100マイルくらいある。つまり、この映画は、カリフォルニア沿岸を縦に移動していく映画なんです。このうんざりするような長い距離の感覚を知っていると、この映画はよりいっそう楽しめます。

ところで、サンディエゴからサンタ・バーバラにかけてって地域は、海岸沿いにぽつぽつと街があって、あちこちで峡谷が迫っているんですね。そしてぽつぽつある街の背後にも山が迫っている。で、その峡谷や山を越えていくと、そこはモハヴェ砂漠をはじめとする砂漠地帯です。つまり、この映画のルートは、片側に海、片側に山、そして山の背後に砂漠を感じながら、浜風の水分がみるみる乾いていくエリアを飛ばしていくコースなんです。

この乾燥具合は、当然映画の水分にも影響してくる。主人公のマイルズは、情けないだけでなく、なんとも「乾いて候」なんですね。ダイナーには楊枝を一本一本出すけちくさい、楊枝サーバーが置いてあり、電話機は銀色の鈍い光を放ち、モーテルのツインベッドはテレビと向かい合わせに据えられており、トイレットペーパーは無造作にちぎられて垂れ下がっている。水分は楊枝でせせられ、銀色ではねかえされ、拭き取られている。おきまりの乾いたダイナー、おきまりのモーテルの風景。

そんな乾燥地帯に奇跡のように現われるのがサンタバーバラのワインカントリー。だからマイルズはワインをがぷがぷ飲まずにいられない。

この映画を見てもうひとつ思い出した映画があります。それはカリフォルニアじゃなくてポルトガルの映画なんですけれども、マヌエル・デ・オリヴェイラっていう監督の「世界の始まりへの旅」っていう映画です。オリヴェイラ監督って確かもう90歳を越えてたと思いますけれども、まだ現役の監督です。この映画はマストロヤンニの遺作になったことで有名ですね。

この「世界の始まりへの旅」というのは、とある俳優が監督と一緒に撮影休暇を利用して、自分の父親の故郷を訪ねていく旅の話です。父親はポルトガル出身なんですが、専制時代にフランスに亡命したので、俳優自身にとってはポルトガルは異国の地です。ポルトガルという国は、イベリア半島の西端に、スペインに押されるように縦に伸びている国で、やはり、西は海、そして東は山、その向こうにはスペイン内陸の乾燥地帯が広がっています。ぼくは一度トレドからボルドーへ鉄道で移動したことがありますが、スペインの内陸高地って意外なほど荒涼としているんですね。そして極めつけはフランスとの国境付近で、ここには海沿いに広大な砂漠が広がっています。そこを抜けるとボルドーに出る。つまりワインカントリーがあるわけです。

ブドウというのは元来、乾燥したところを好む植物で、ブドウの実というのは乾燥地帯の少ない水分を集めたたわわなフルーツなわけです。そしてできるのがワイン。そういえば、ポルトガル沿岸にもやはりポートワイン地帯がある。

リスボンやこうしたワイン地帯はにぎやかですけれども、暑く乾いた土地でもある。もう夏のリスボンの坂を歩いてると、暑くてすぐへこたれてしまう。こちらのへこたれ具合を見透かすように、あちこちに立ち飲み屋があって、昼間っからセルヴェージャやヴィーノをすすってる人がいるので、こちらもつい誘われるように入ってしまう。

ぼくはリスボン以外には行ったことはありませんが、この映画を見る限り、どうやらポルトガルの地方のあちこちはリスボンのような都市とは裏腹に空洞化して、さびれているんだろうと思われます。「世界の始まりへの旅」で、にぎやかな都市を出た主人公たちは、こうしたいかにも空洞化した場所へと向かう。でも、そこには奇跡のように花が咲いていて、人が住まっていて、ゆっくりと話される会話によって、どういうわけか映画が水分を取り戻していく。別に華やかな会話があるわけではないし、たとえば主人公の俳優がたずねあてた叔母夫婦とのシーンなどはほとんど暗がりの中で行なわれるんですけれども、それがほとんど、スクリーンを見ているこちらまで届いてきそうな確かな空気を備えていて、その暗がりは深い奥行きとなってふくらんでいく。

海と砂漠の気配にはさまれた地帯で、ルート root を探してルート route をたどるうちにフルート fruit を探り当てる、まあことば遊びはさておき、サイドウェイズのドライヴのことを考えていると、なぜかポルトガルの映画のことが思い出されたわけです。

ぼくは、まだ仲俣暁生さんの「極西文学論」というのを読んでなくて、日本に帰ったらぜひ読もうと思っているんですけれど、それは、今言ったような、世界の西の端の感覚が気になるからなんですね。

「サイドウェイズ」も「世界の始まりへの旅」も一種のロードムービーと言っていいかと思いますが、ロードムービーというのは、ただ車を飛ばせば成り立つわけではない。そこには乾きがあって、フルーツがあって、そしてまた乾きがあって、そういう繰り返しがあって、はじめてロードに出ることのリアリティが生じるわけです。思いがけなくフルーツを探り当てる、そういうロードムービーが、カリフォルニアとポルトガルという海と砂漠にはさまれた地域で可能になったことについて、ぼくはもう少しあれこれ考えたいと思っています。

いま、サンタバーバラでは、サイドウェイズのおかげでちょっとしたワインブームが起こっていて、映画を見た人が追体験をすべく、ワインカントリーを訪れているそうです。町山智浩さんのアメリカ日記によれば、アカデミー賞脚本賞をとったペインは「脚色賞とか脚本賞は、ハリウッドのメインストリームが受け入れられない反逆児に、これでもやっとくか、という気持ちでおためごかしに与える賞だよ。」とシニカルに答えているそうですが、ロサンジェルスの書店ではサイドウェイズの脚本が平積みになっていて、ぼくの近所のBordersでは、「The Sideways; guide to wine and life」という副読本までおまけにつけるセールをやってました。ワインと人生、とは、なんだかこっぱずかしいサブタイトルですが、この映画は、西海岸の車社会に暮らす人々にとって、いちばん柔らかいところを突かれるような映画なんだろうなと思います。

以上、昨日の「ラジオ 沼」の話を加筆訂正。わずか十数分の話もテキストにすると膨大になるなあ。

上では修正しておいたが、録音ではどうしたことか、「ポルトガルから鉄道に乗ってスペインに行った」というような話をした。これは完全な間違いで、ほんとうはスペインのトレドからフランスに行ったのだった。スペイン内陸の砂漠風景をすっかりポルトガルとカンチガイしていたのだ。

もう少し細かい間違いをいえば、サンディエゴからロサンジェルスまでのハイウェイは5号線であって101号線ではない(これも上では訂正しておいた)。なんだか映画の中で「101」という数字の印象的なショットがあったので(これも記憶ちがいだったらどうしよう)、つい101号線だと思っていた。

デジオをやっていると、こういう間違いをときどきやる。この日記のように打ち込んでいるときであればまずやらないような間違いを、まったく気づかないままに犯してしまう。しかも口にしているときはけっこう本気だったりする。

間違い間違いと書いているが、じつはこうした「間違い」には一片の真実が含まれているような気がする。何かを話しながら、頭の中で仮説やモデルめいたものが急速に形作られつつあるとき、どういうわけか記憶のあちこちが、普段とは違う形でまとまった流れをつくりはじめる。そして、この流れに乗って、あとで考えればまったくの間違いであるはずの考えが、はっきりと確信できる事実のように感じられることがある。それは、事実に照らしていえば間違いなのだが、頭の感じているリアリティの度合いで言えば、まったく正しい。

左が海、右が砂漠、という考えを話しながら頭の中で地図がまとまろうとするとき、ポルトガルはイベリア半島の端にはりついた海と砂漠にはさまれた国に思われたのだ。そしてこれはまったくの間違いというわけではない。

先日、近くのスーパーの惣菜屋で七面鳥のアプリコットソース煮というのが特売値でショーケースに並んでいたので頼んだら、バイトの兄ちゃんがプラスチックのぺらぺらの手袋でひとつかみとって、ぐえ、なんだこの気持ち悪いのは、って感じで、べたべたするソースをかたわらの皿になすりつけながら箱に入れてくれた。その結果、肝心のアプリコットソースがほとんどぬぐい取られたなんとも淡泊な七面鳥の肉がいま目の前にある。

ヤング・マーブル・ジャイアンツの80年のライブをDVDで見てたら、帰ってきたアーロンがしばらく聞いてからあきれ顔で「What a fuck?!」と言った。

沼209:「サイドウェイ」・カリフォルニアとポルトガル・砂漠とブドウで成立するロードムービー。

朝から発表の準備。だいぶInDesignにも慣れてきたが、相変わらず時間がかかる。ひとつには、会話のグロス gloss(文法構造の注解のことを業界ではこう呼ぶ)と英訳を常に併記するようになってきたからで、これにさらに各話者の左手、右手、必要なときには視線まで付け加えると、10単語に満たないデータが、6,7行にふくらみ、それだけでひとつのexplorativeな時系列世界をつくりあげてしまう。これが英語の会話分析データだとたった一行だったりする。

ジェスチャー分析では語順が決定的な意味を持つ。どのことば、どの音が先に言われたか、どのジェスチャーがどの語や音と共起し、どの次に起こるかを見ることこそ、コンマ秒単位で生成される身体空間を読み解く鍵である。だから、いわゆる翻訳英語は、会話のおおよその意味を伝えるには役立つが、シークエンスを微細に検討するには不向きである。日本語の会話で起こっている微細なできごとを英語話者に伝えるには、グロスがぜひとも必要になってくる。

プレゼンテーションは常に正確さとわかりやすさの妥協点にある。正確な記述はいわば地図であり、地図を見せるだけでは相手にわかってもらえない。その地図のどこをドライブするのか、どのような景観からどのような景観へと相手を連れ出そうとしているのか。外に出て空気を吸える場所はどこか。そして、こちらが話しているあいだに、聞き手が気ままに探索できるための手がかりも少し用意しておく必要がある。

人の発表を聞いていると、図表に盛り込まれながら語られずに終わるデータが気になることが多いが、こうした図表はただ無駄なのではなく、聞き手の探索活動を喚起する点では役に立っているのだ。

あまり欲張らずにポイントとなる部分を四つほど作って1時間ほど。あとはディスカッション。この分量は二時間のセッションにはちょうどよかった。チャックがちょうどチルのデータで、口元についたソースをぬぐうデータを持っていたのには驚いた。しかもチルは相手のしぐさをメンタルローテーションして真似ている。

チャックは昨日歯医者で手術をしたばかりだという。笑気ガスとiPodで全然痛くなかった、とのこと。iPodで音楽を聴きながら治療を受けるというのは初めて聞いた。サッチモの演奏で彼の入れる合いの手を聞きながら、アフロアメリカンの会話について思うところがあった、という。それで吉増剛造氏がむかしサッチモについて語っていた話を思い出した。

リビングからドア越しに同居人たち数人の「にゃはははははー」という笑いがひっきりなしに聞こえる。どう聞いてもアルコールを摂取したときの笑いではない。しかしこちらはそれには加わらず明日の発表の準備。ジュリーの「勝手にしやがれ」に出てくる「背中で聞いている」というフレーズを思い出す。

沼208:Little Feat "Dixie Chicken"とデキシー「ランド」について。

The Bordersで"The Real Frank Zappa Book"。イラストの入り方がいかした本。

ザッパが初めて買ったレコードはヴァレーズの作品集で、次に買ったのはストラヴィンスキーとウェーベルンの曲が入ったレコードだった。そのころ、ザッパは爆薬の実験を学校に見つかってサン・ディエゴ校を追い出され、家族とともにランカスターに引っ越していた。15歳の誕生日、ザッパは見ず知らずのヴァレーズに電話をかける。

15歳の誕生日に母が、5ドルで何か欲しいものはないか、と言った(当時のわたしたちには大金だった)。「じゃ、何も買わなくていいから、かわりに遠距離電話をかけてもいい?」と私は言った(家族の中で誰一人、遠距離電話をかけたことのある者はいなかった)。

私が電話をかけると決めていた相手は、エドガー・ヴァレーズだった。このマッド・サイエンティストそっくりの人物がグリニッジ・ヴィレッジというところに住んでいるのだというところまでは突き止めていた。そこで、ニューヨークの番号案内にエドガー・ヴァレーズがリストされていないか尋ねてみた。もちろん載っていた。案内は住所まで教えてくれた。サリヴァンストリート188。

電話に出たのは奥さんのルイーズだった。彼女はとてもやさしく、ヴァレーズは不在でブリュッセルの万博に「電子詩」の作曲にでかけているので、数週間後にかけなおしてくれたらよいと教えてくれた。ついに本人と話せたとき、なんと言ったかはよく覚えていない。たぶん「もう、あなたの音楽がほんとに好きなんです」とかなんとか言ったんだと思う。

ヴァレーズが作っているという新しい曲が「砂漠」だと聞いて、私はぞくぞくした。というのも、私の住んでいるカリフォルニア州ランカスターは砂漠の中だからだ。もし君が15歳でモハヴェ砂漠に住んでいて、世界一偉大な作曲家(しかも見かけはマッド・サイエンティスト)がグリニッジ・ヴィレッジの秘密の研究室で「君の故郷の歌」を作曲してるとしたら、すごく興奮するんじゃないかな。

("The real Frank Zappa Book")

Crestでアレクサンダー・ペイン監督「サイドウェイズ」。いい映画だった。バツイチ男と婚前男のカリフォルニアワインやさぐれ紀行。西海岸のモーテルとレストランのありふれた光景がいちいちしみるのは、ついこないだドライブをしたばかりだからだろう。楊枝、銀色の電話、ベッドと向かい合うTV、トイレットペーパーの垂れ下がり方。ポール・ジアマッティの情けない表情とともに、こうした事物がじつに的確に画面に収められている。101号線の長い道のりをこなす感覚にもぐっときた。砂漠と背中合わせの車社会ならではのロードムービー。もうこれ以上、西には行けない、という諦念の中で、ブドウのように熟していく感情。トランクに積まれたワインのように無造作な生活。

ワインと来し方を重ねるヴァージニア・マドセンの迫り方もすごいが、主人公マイルズ(ポール)が突如悪酔いしたときのカット割りにはしびれた。時間が前後しながら突如現在を発見する意識!

沼207:Little Feat "Willin'"のこと。砂漠のドライブ感。