The Beach : February 2008

Hiromichi Hosoma

<<前 | 次>>

20080229

原稿。夕方、ここから研で、城さんの同期行動に関する発表。後安さん、河野さんも来られた。ピザを食いつつ研究者話。

20080228

ひょんなことから、とあるレコーディングエンジニアOBの方々の集まりに。まだ詳しいことを書ける段階ではないが、先日来、気になっていた、かつてのレコーディングの行程を、現物によって目の当たりにする体験をした。いずれ、きちんと何かを書き留めるところまで行きたい。

20080227

京都新聞の行司さんに取材。住むことについて話すつもりが、携帯電話論や失敗論、はたまたコミュニティ論に。

いしかわじゅん「漫画ノート」

なにげなく手にとって読み出したら止まらなくなり一気に読了。漫画ゴラクからガロ、はたまたウルトラジャンプ、そして著者の主なフィールドでもあったアクションにいたるまで、縦横無尽の漫画読書ノート。取り上げられる漫画によっては、作者への軽い挨拶めいたものや楽屋裏話となっており、必ずしも詳しい分析が続くわけではない。にもかかわらず、全体の緩急の呼吸がこちらに合う。端から端まで読んでみようかと、週刊誌の漫画を、好き嫌いも厭わず分け隔てなく読みすすめるときの呼吸に似ている。また漫画が読みたくなってくる。

取り上げられているコマもよい。たとえば、古谷三敏「寄席芸人伝」の一コマ。落語家の膝にそろえて置かれた両手の、実直な丸みを見ると、ああ、またこの漫画を読みたいなあと思わされてしまう。

北見けんいち、古谷敏光、高井研一郎という息の長い三人の漫画家について、フジオプロで培われたギャグ漫画家としての構成力、という共通点を看破するあたり、なるほどなあと思わされたり。

くらもちふさこ「天然コケコッコー」

漫画を読む時間が蘇ってきて、いそいそと漫画を買いに。「漫画ノート」でも取り上げられていた「天然コケコッコー」を。

久しぶりに読んだくらもちふさこ。あらためていいなあと思う。

じつは、くらもちふさこは70年代から愛読していて、「天コケ」以外は、ほぼ読破してきた。「おしゃべり階段」「いつもポケットにショパン」はもちろんのこと、「白いアイドル」も「いろはにこんぺいとう」も「海の天辺」も「おばけたんご」も。「マジパン」とか「ピューリダンのろば」といった語句は、くらもちふさこ作品で覚えた(そういえば、京都の「六花」に、くらもちふさこの古いコミックスが置いてあって、なんだか他人の本棚とは思えなかった)。

恋は小さなずるさや裏切りと、それに対する報いでできており、登場人物がどんなに素直でいい女の子であろうとも、そこから逃れることはできない。彼女にできるのは、関係の棘をさけることではなく、棘がささったことに気づくこと。そして、それを抜くために、相手の助けを借りること。

それが、くらもちふさこの漫画がたどる筋道で、しかし、それは毎回違った形をとる。

「天コケ」は、田舎の学校という舞台で、少しずつ年齢の違う子たち、そして大人と、主人公との関係が折り重なっている。だから少しずつ違う棘がささり、それぞれ思わぬ抜け方をする。その描き分けがすばらしい。

と書いて、これはまるで「ちりとてちん」だなと思う。世代間の関係を丹念に描く作者の藤本有紀は、もしかしてくらもちふさこ読者だろうか。

books

20080226

十時間くらい寝た。大学で会議会議。

まなざしと一瞥の違い:「臨床医学の誕生」メモ

指し示しは、ある局部の一点に、触れるように指すことである。

それはフーコーが『臨床医学の誕生』で言う「眼の一瞥」coup d'œilに似ている。

まなざしの不透過性、面性(不透過であるがゆえに、面が表れ、面の上で活動する)について。

まなざしは記録し、総計する。それは少しずつ、内在的な諸組織を再編成する。すでに言語の世界である世界の中に、それは広がっていく。それゆえに、まなざしは聞くことと、ことば(パロール)とに自発的に結びつく。言うこと(言われていることと、ひとが言うこと)の根本的な二側面の、いわば特権的な発言のようなものを、まなざしは形成する。」

このような、面をスキャンするまなざしに対して、フーコーは一瞥の透過性、点性(面を突き抜け、注意の焦点を絞る)について書く。

「一瞥というものは、一つの場の上を飛んで行きはしない。それは一点に集中する。その点とは、中心的、または決定的な点たる特権を持つ。まなざしには際限なく抑揚がつくが、一瞥はまっすぐに進む。それはものを選びとり、それが一気に描く線は、一瞬にして本質的なものを分離する。したがって、それは見えるものを超えて行く。感覚的なものの直接的な携帯は、それをあざむきはしない。というのは、この一瞥というものは、これらをつきぬけることができるからである。」

一瞥と指さしと接触

「一瞥というものは、指さし、告発する指のように、無言である。この告発においては、何も言いあらわされるものはない。一瞥とは、接触と同じように、非言語的なカテゴリーに属する。接触と言っても、全く観念的なものにちがいないが、それはおのをよりょく貫通し、もっと遠くまでものの下に達するから、根本的により衝撃的 percutant である。」

tactと一瞥

「医師たちが事故の「見立て」oup d'oeilを定義しようとするときに、いつでも勘 tact という比喩を持ち出す」

(「見ること、知ること」p171-172)

本当は、フーコーの言うまなざしでも一瞥でもない、面を触っていく触覚性こそが、屍体解剖で駆使されていたことではないか。しかし、フーコーはそうした触覚については書いていない。「臨床医学の誕生」には、点的な接触と面的なまなざしだけがあって、面的な触覚(触る/触られる)はない。

それは、触る側ではなく触られる側の視点が欠けているからではないか?

触る側だけを考えているかぎり、触ることとまなざしとの間に明確な区別は生じない。だからフーコーは、あたかも触ることを見ることのように語ることができる。

面と触覚

面を触ること/触られることを考えたとたん、そこには、まなざしにはないことが起こる。

触ること/触られることは、あらゆる関係性のなかでももっとも高い同時性を実現する。相手の目線を見ながら、その視線の行く先を正確に追うというようなことを、日常ではほとんど体験しないし、仮に努力して追おうとしても、正確に追い切れるわけではない。

しかし、ひとたび相手に触れられると、それは、追おうが追うまいが、否応なく触られた体験として浮かび上がる。

あるいはこう言い換えても良い。

高い同時性をもつ関係は触覚的である。

ノン・パンセ、黙されたものへ

「臨床医学の誕生」を読むならば、フーコーの論述が意外なほど触覚や聴覚を欠いていることに驚かされる。

18世紀末に屍体解剖による知見が取り入れられ、臨床医学は飛躍的に発達した、と書けば、あたかも屍体解剖という「触覚的な」できごとによって、体表から行われる医学が変更を迫られたように聞こえる。しかしじつを言えば、事態は逆であった。

少なくとも、フーコーの書くところによれば、臨床医学のまなざしは、18世紀末から19世紀にかけて、触覚を手に入れたというよりも、むしろ徹底的に視覚化された。屍体解剖によって医学が手に入れたのは、あらゆる内部組織に観察される異変を徹底的に可視化し、個人個人のこまかい差を鑑別しながら、病を記述していくまなざしであった。

それだけに、北里氏が「臨床医学の誕生」から、視覚ではなく、触覚と聴覚、そして沈黙を汲み取ったことは、いささか意外なことだ。

だからといって、それは単なる誤読というわけにはいかない。

フーコーは、臨床医学の雄弁なまなざしについて連綿と記述するいっぽうで、じつはその先にある「黙(もだ)されたもの」「考えられなかったこと(ノン・パンセ)」にその思考を向けているからだ。彼は「臨床医学の誕生」の序文をこう締めくくっている。

人間の思考のなかで重要なのは、彼らが考えなかったことよりも、むしろ彼らによって考えられなかったことのほうなのである。このノン・パンセは、初めから人間のもろもろの思考を体系化し、それ以後はこれを際限もなく言語であげつらいうるものとなし、さらにこれについて考える、という任務にむかって限りなく開かれたものにするのである。

20080225

今年の祭りはことの他寒い。くらいりのあと、笛を手伝っていた遠山さんと光くんが何度も南ダイの前に来て体を温めていた。「手が腱鞘炎になっちゃうよ」と遠山さん。ずっと吹き続けのうえに、寒さで指がなかなか動かないらしい。

見ているこちらも足踏みをして体を温める。

ようやく、式次第を見なくても何の舞か、誰が舞っているのか、おおよそわかるようになってきたが、面をつけているときは、まだあやふやだ。幕屋まで追いかけていってようやく、ああ、あの人がこの舞をやっていたのかと得心することがある。

夜が明けて、あたりがすっかり明るくなり、有線の時報が遠くで聞こえる。しずめの声が山間にこだまする。

菅原さんと旅館に戻り、今回何度も訪れた喫茶DONでモーニングを食べて、浜松西へ。養老SAで昼飯。ぼくは彦根ICで降ろしていただく。

帰ってノートを整理しようと思ったが、9時頃には眠くなり、蒲団にもぐってしまう。

20080224

昼前、祭りの前の若衆の集まりに混ぜてもらう。楽しい芸談。そのあとちょっと仮眠。

観音様の祭り

菅原さんと西浦へ。西浦小学校のグラウンドに車を停めて降りたとたん、山間には満天の星。双子座は頂点にあり、獅子座がまさに東空を駆け上がろうとしている。

観音様の祭りには、多くの観客が詰めかけ、カメラを構えている人も多い。フラッシュの明滅が激しく、それが夜のしじまに似合わないので、なかなか落ち着かない。携帯で撮る人もいて、いちいち高いシャッター音が鳴り、メロディが鳴る。なぜ、この夜に集いながらこの夜に鈍感なのか、自分の放つ光や音にかくも鈍感なのか、と腹が立ってくる。

それでも、長い御子舞にフラッシュは次第に静まってくる。神社森に囲まれた空に、鈴を持つ腕が高く掲げられると、治次さんの眼は鈴を透かして空を見上げる。すずやかな音が凍った空気を震わせて、空をちりちりと揺るがす。幕屋では感じられなかったことだ。

地固めの槍の長さは、池島ダイの灯明と同じ高さだ。槍の穂先は、たいまつの光であり、槍の柄は、たいまつの胴でもある。

槍が逆に持ち帰られて地面を突く。イチョウの傍らに据えられて未だ火を点けられていない池島ダイは、手に持たれる武器に乗り移り、やがて輝くであろう光で地面を突く。切っ先鋭い槍は、舞庭からはみ出すように座っている客に向けられて、観客は思わずのけぞる。槍は、舞庭の見えない境界を指し示し、場を緊張させる。槍は、半紙で巻かれた部分が白く、残りは黒い。空中に掲げられた槍の白黒、その黒は闇に溶けて、白は中空の点線のように浮かび上がる。

冴え冴えと夜空は晴れ、空気は氷のように冷たい。山の端が明るくなってきた。やがて十八夜の月が昇るだろう。

nishiure gesture sound touch

20080223

馬が麦を食った話

朝、西浦の観音堂で、観音様のご開帳。

たき火にあたりながら近所の方の話をうかがう。古老の短い話が妙に印象に残った。

昔は「馬力(ばりき)」言うて、馬に荷物引かしてたよ。たんぼおこしも全部ね、三日ぐらい泊まってやっとった。

一回、馬が夜に離れてよ、朝、田んぼに来たらおらんもんで、うち来たら、うちの入口で、こがいに腹がふくれて。桃田(ももんた:隣の田んぼの持ち主)の麦を食って。そりゃあ夜でも見えるわ。鳥じゃあないだで。そうりゃごちそうだったわ。

この話は、一種の失敗談というか、困った話なのだが、妙に晴れやかに響く。誰かが精魂込めて作った麦を馬が食ってしまったというのは、なんとも情けなく申しわけない事態なのだが、いっぽうで、馬が朝から、もう満腹という感じで、玄関先で腹をふくらせているのを見て、まあしょうがない、馬を責めてしょうがないという感じが伝わってくる。

馬の膨れた腹が朝の玄関先でくっきりと浮かんでいる。食べるという行為と食べられたものとが、腹の中の暗さに収まっている。観察者に見えているのは、馬のふくれた腹と、麦のない畑だ。麦を食っている馬も、馬の中に収められた麦も、馬の暗い腹の中にあって、観察者はただ、その腹のふくらみから、見えない過去を見て、現在のとりかえしのつかなさを知る。

いくつかの徴候(シーニュ)によって(病ではなく)暗さが示される。暗さはとりかえしのつかなさだ。しかし、この暗さによって、人はあきらめ、それを笑うきっかけを得る。徴候を

・・・などなどと、「臨床医学の誕生」を読んでいる頭は、可視によって明らかになる不可視について考えるのであった。

この話を聞いて、ふちがみとふなとの名曲「ヘブン」を想い出した。唄われているのは、異国の、とあるバーにいつもいる「ヘブン」という男の話だ。

僕の買ったタバコが君に

君の酒がヘブンに

ヘブンはごきげんに

ごきげんなヘブン

ものが誰かの手に渡り、自分の手から消える。それが自分の手ではないどこかで「ごきげん」に変わる。「ごきげん」なのはヘブンなのだから、「僕」には物質的な見返りはない。けれども、ヘブンが「ごきげん」なことは分かるので、まあしょうがないかという気になる。

「馬の膨れた腹」というのは、この、「ごきげんなヘブン」のことじゃないかと思う。

たぶん、この世の失敗とかトラブルというのは換金不能な交換によって、あやうく報われているのではないか。

逆に言えば、そうした交換が用意できないほどの規模でものごとが進んでいくとき、失敗やトラブルは取り返しがつかなくなる。

ひとしきり昔話に花が咲いたあと、別の古老が言ったこと:

昔のことは豊富な話題があるでね、いろんな。いまの時代の話はわりあいないがね。それだけいまは進歩してきて。そのぶん、話も話題がなくなってきたがね。いま話題いうたら、死んだり殺したりばっかりだねえ。

身体行為を指す

午後、寿さんのところで、主税さんと矩さんとが練習するというので観に行く。

練習を見る、というのは、なぜこうもおもしろいのだろう。

たとえば、寿さんが主税さんの舞を見ながらこう言う。

「主税の『ここ』がね」

「どこ?」と言いながら、主税さんは今舞ったばかりのところを繰り返して、途中でひょい、と停める。

「てんてこの『てん』のとこがいちばん強い」

ある一連の行為の一点を「ここ」「そこ」と名付けるためには、名付けるだけでなく、名付けられる側、動作をする側にとっても、「ここ」「そこ」と呼ばれるのが何かが特定されなければならない。しかし、行為の中には、注目すべき点が無数にある。だから、まず、おおよその部分が切り取られる。これが「舞の繰り返し」にあたる。さらに、自分が「ここ」だと思う部分で、ちょっと動作をゆるめたり、さきほどよりおおげさにしてハイライトする必要がある。

寿さんと主税さんのやりとりは、あたかもお互いにマーカーを差し出して、注意を絞り込んでいくように進む。

このような、指示するものとされるものの相互行為による指し示しは、Clark & Kirch (2004)を除けば、これまできちんと論じられていない。自らの身体行為が名指されることと、対象を介した共同注視との違いを、きちんと論じる必要がある。そのためには、仮想のデータではなく、じっさいのやりとりを観察する必要がある。

「舞の繰り返し」が起こると、そこがお互いの注意を絞り込む場となる。McNeillの言う「キャッチメント」を、このような注意の絞り込みの場として考えてみてはどうか。

鎮守様の祭り、拝む太鼓、遅れるうすもの

鎮守様の祭りは、旧暦の一月十七日に行われる。

能衆はまず、観音様の下に位置する別当宅に集まり、そこから石段をのぼって境内にあがる。これを「庭あがり」と呼ぶ。午後九時。まもなく十七夜の月が上がろうとする時刻だ。

ひさしぶりに見る庭上がり。境内への階段を上がる太鼓の音がくぐもってぽこんぽこんとくぐもって、それがかえって夜の静けさを強調する。明日の観音様の祭りもいいけれど、ぼくはこの、静かな鎮守様の祭りの夜が好きだ。

祭りは、幕屋と呼ばれる境内わきの小さな小屋の中で行われる。

「やいやあ、小松かきわけ、出ずる月、西へもやらで」と、月をひきとめる「庭ならし」が謡われる。

「小松かきわけいづる月、西にもやらじと」。月をひきとめることばが謡われるそのとき、山の端は明るくなり、まさしく山の向こうの月が、上にかかる雲を明るく照らそうとしている。庭ならしの謡には「富」ということばの繰り返しがある。冬のきびしさの中から放たれる声は、新しい年に来るであろう富を祈念する。ことばの繰り返し自体が、多産を感じさせる。

かすかに子どものタヨガミの、か細い声が聞こえる。それが、大人の歌声につきそうカミサマの倍音のように響く。

庭ならしが終わると、小屋の地面に水が打たれ、舞庭が整えられる。

幕屋の隅で焚かれている火のそばに能衆が集まり、談笑が始まる。それは、さいしょの御子舞が始まってもしばらく止むことがない。

地面に据えられた焚き火を囲んで談笑するそばで、舞が舞われている。これは、合宿所での炬燵を囲む談笑と、舞の練習との関係にそっくりだ。あの、合宿所の和気藹々とした雰囲気は、そのまま、この鎮守様の祭りにつながっているのだと改めて思う。

やがて談笑は静まり、下の道で吠える犬の声が、この境内にも聞こえてくる。始まりがしみてゆくように、能衆は黙る。ある者は火に見入り、ある者は火の照らす舞に見入る。

御子舞の太鼓には、不思議な手が入っている。(ド)ドンドドドンカッカッ、カッ。左右で交互に皮を叩いた手は、両手を揃えて縁を三度叩く。二度、縁を叩いてから、少し間をおいて、もう一度。これが、あたかも拝む手に見える。そしてまた、(ド)ドンドドドン。

ばちを揃えて「カッ、」と叩くときのタメが、舞にとっては腰のタメにあたる。と同時に、それは拍子をしずめ、祈るための破調となる。

ざあざあと木立がなり、旗は空に飛び立たんばかりにばさばさ鳴る。今日は風がものすごい。

御子舞では、舞い手は白いうすものを羽織る。これが空気をはらんでひらひらと舞う。舞い手とは別の存在が空気のように(倍音のように)まとわりつく。

うすものは遅れる。左に振られたうすもおは、遅れて左にふわりとゆらぐ。腰には刀がさされているが、その黒光りする鞘の確かさ故に、うすものの揺らぎがいっそう際だつ。

御子舞は「十六」の拍子で締めくくられる。右手には鈴、左手には開いた扇。鈴はあらゆる方向に向けて高く低くしゃんしゃんと掲げられ、高らかな響きで空間を清める。

花ざさらは、今年は主税さんと松治さんだった。「一回おきで右」という短い打ち合わせもそこそこに、さっそく太鼓が鳴る。主税さんは大きく踏み込む。体を入れ替えて何度もやりとり。「ここでやってると、キリがない、追ってけねえもんでな」と松治さん。明日の観音様の祭りは外なので、舞庭から出て行くとケリがつくのだが、幕屋の中では逃げ場がないのだ。

11時前に旅館に戻る。菅原さんとまたあれこれ話。

徴候は時間の中で症例化される(「臨床医学の誕生」ノート)

徴候はやがて時間のなかで症例として体系づけられる。

しかし、症例づけられない徴候があるとしたら。

そもそも否応なく徴候が感じられてしまうとしたら。

触覚は、徴候を否応なく感じるメディアである。

同時性の低いメディアには、取捨選択の余地がある。

見られるとき、相手が見ているディティールはさほど切実ではない。

フーコーの一望監視システムが成立するのは、見るという行為が自分の何に対して宛てられているからわからないからだ。

だから、人は、まなざし/制度を内面化し、みずからを律する。

聞くことにもまた、取捨選択の結果である。わたしたちは鼓膜に届いた音をただそのまま聴くのではない。そこでは、無意識のうちに否応なく、選択的注意が払われ、音の情景分析が行われる。

聴く者は、相手の鳴らす音のうち、なにかをとり、なにかを捨てる。

これらに対し、触覚には、相手の行為を取捨選択する余裕がきわめて低い。

それは相手の行為と、高い同時性を実現しているからだ。

触られるとき、そこから逃げることはできない。

nishiure gesture touch ca

20080222

西浦へ

琵琶湖線が遅れたため、新幹線が遅れ、さらに飯田線での乗り継ぎが狂い、豊橋で二時間近く待つことに。コンセント付きの机でひたすらPC仕事。

夕方、水窪着。菅原さんとさっそく口開けの練習へ。今年は若手が少なかったせいか、意外とあっさり終わった。

旅館に戻り焼酎を飲みつつ菅原さんとあれこれ話して寝る。

nishiure

20080221

高島市の回想法調査。これまでの教訓から、座席配置やコ・リーダーの役割など、いくつか変更を行う。こういう細かいセッティングの段階で、じつは会話の質がかなり変わるなと思う。今日も、嫁入り道具の話から戦前の苦労話まで、いろいろおもしろかった。しかし、昔話をするお年寄りの方々は、みなさんジェスチャーが豊かで驚く。こんな風に身体を使っていたという確かさが、動きから伝わってくる。

20080220

卒論発表会。そのあと謝恩会。立食パーティーなのに最後に焼酎の梅干し入りなどという居酒屋ドリンクを飲んでしまい、なんだかよっぱらってしまう。

同僚の松田さんが「きみたちはこれから先いろいろ困難に会うだろうけど、その十中八九は、きみたちは悪くない! そしてそういうときは、もっと怒っていい! 怒り方がわからないときは、ぼくも手伝いますから!」というような挨拶をして、なんだかすがすがしかった。

20080219

採点、書類整理などなど。卒論発表の予行。

20080218

超音波診断の視覚と触覚

コミュニケーションの自然誌研究会。明治学院大学の西阪仰さんの発表を聞いた。

西阪さんの話は、超音波診断による胎児の画像を示す医師と、それを見る妊婦との会話を分析するというもの。

超音波診断というのはじつにおもしろい状況だ。

まず、見えないものを見る、という点で、超音波診断は極端に視覚重視の装置だ。が、そのいっぽうで、見るためには、お腹にプローブと呼ばれる探査装置を当てなければいけない。プローブが接触する点では、それはとても触覚的な装置でもある。

じっさいには、医師がプローブをお腹に当てながら(妊婦からすれば、お腹にあたるプローブの触感を感じながら)ここが目です、ここが口です、という風に、胎児の体が視覚化されていく。

いっけんすると、単に不可視の胎児を可視化する過程のようだけれど、じつは、おかあさんのお腹を触ることによって、透過することのできない膜の存在が露わになる。膜の不透明性が強調される。

もしこれがCTスキャンのように非接触のメディアで診断されたとしたら、むしろお腹の壁は医師の側から一方的に透過されるだけで、膜の透明性が強調されることになったのではないか。

触覚とフーコー論を交錯させた書物として、バーバラ・ドゥーデン「女の皮膚の下—十八世紀のある医師とその患者たち 」を西阪さんに勧められた。さっそく取り寄せることにする。

books, touch

20080217

読まれること、触られること

キットラーはレコードの針のふるまいを「慎みのない」という言い方で表す。レコードの針は、かつて記録された溝の震えを律儀になぞっているだけで、ノイズも音楽もお構いなしに再生してしまう。人間ならもう少し、主体的にS/Nを区別して、必要な情報だけを取捨選択するはずなのに、針はそのような選択眼を持ち合わせていない。だから「慎みがない」。本来、人のエクリチュールや読みの行為には、選択眼が働くはずなのに、という含意がキットラーの論からは感じられる。

これに対して、大谷能生の書くことばには、震わされている/鳴らされている/引っ掻かれてしまう存在、というスタンスがある。

オーケストラを自身の楽器としたデューク・エリントン。彼が仕掛ける戦災な音楽的からくりに陶然としながら、ぼくはこの見事な幻想が、しかし同時に単なる黒い樹脂の塊であるということに、もう何度目か分からない驚きを覚えている。どうしてこんな狭い部屋の散らかった机の上で、デューク・エリントンが生涯を掛けて練り上げたアンサンブルが鳴らされているのか?(中略)

ぼくたちはレコードを聴くことによって、自らは現在のものとなる力を失っている、いわば死骸として存在する音楽たちの中に入り込み、そこで彼らと歌を唄い、ダンスを踊る。この作業においては、演奏者と聴き手の時間が相互に絡み合う「共同体的な体験」に関するファクターは、少なくともレコード=死骸の側からは問題にならない。また、そういった死骸置場には、二千年前の音楽も昨年の音楽もすべて等しく横並びにされてあるため、ぼくたちはもっぱら自らの想像力だけを頼りにして、彼らと自分たちとの繋留点を見出してゆかなければならないだろう。

回転しているディスクの上で震える小さな針は、生者の声も死者の声も区別せずに、自分に触れたその一切を、等しい空間の中に立ち上げてしまう。身体から引き剥がされ、細い溝の中に陳列されたその声は、それを聴くわれわれの生の継起に穴を穿ち、持続の中にそれ以前とは異なった層を切り開いてくれる。もはや時制も人称も存在せず、すべての存在が少しずつ似通った表情を持つエコー・チェンバーの中で、われわれはこれまでと同じような死を死ぬことができず、当然、同じような生を生きることもできない。

(大谷能生「貧しい音楽」月曜社より 、太字筆者)

なお、大谷氏が参照しているデューク・エリントンの吹き込みとレコードの制作風景は、

http://blog.wfmu.org/freeform/2006/11/record_making_w.htmlのムービーで見ることができる。

S/Nに対して主体的に振る舞う人ではなく、むしろS/Nを否応なしに聞いてしまう存在、サウンドと(世間的に)呼ばれるものにも、ノイズと(世間的に)呼ばれるものにも、震わされてしまう人のことが、大谷氏の議論では語られようとしている。

彼が「自らは現在のものとなる力を失っている」「死骸として」ということばで召喚しようとしているのは、読むことのできる/編集できる主体ではなく、そのような力を失った主体のこと、聞きたくないノイズまで聞いてしまう、自分の読みの範囲を逸脱する音まで聴いてしまう存在なのではないか。

そして、このことは、北里氏のいう「解剖」の問題に通底すると思う。ことばのやりとりや、表面によって内部を理解する医学的なやりとりが、もはや通用しない地点。読み/編集が無効となる地点で、わたしたちはいかに聴くのか、という問題が問われつつある。

books, sound

20080216

会話分析研究会

鈴木加奈さん出題の練習問題。練習問題、というのは、いくつかある会話例から共通の問題を見つけなさい、という形式で出題されるのだが、どうもこれがはずれてばかりだ。

今日の答えは、オーバーラップするあいさつについて。

あいさつのオーバーラップは、ジェスチャーの同調と違うなと思う。

ことばは、オーバーラップしたとしても、内容・形式まで同じことを志向するとは限らない。おそらく、ことばの場合には、

o オーバーラップを避けるモード

o オーバーラップを許すモード(あいさつのオーバーラップ)

o ユニゾンを志向するモード(串田さんの扱ってるような)

の三つがあるのではないか。

いっぽう、ジェスチャーはことばと違って、そもそもオーバーラップを許すメディアなので、

o ユニゾンを志向するモード

のみがあるのかもしれない。

はい、それでは次のニュースです

練習問題のテーマとは直接関係なかったのだが、応答可能性を示す「はい」やただの肯定の「はい」とは違う、奇妙な「はい」があるな、ということを考えた。たとえば加奈さんの示した以下の例。

(4)

1s: じゃあ、そうゆうこと[↓で、

2y: [ん:、わかりました。

3s: は:い=

4Y: =はい

この「はい」は、いったい何をしているのか?

「はい」は、通常、先行する発語を受けることで発せられるのだが、この「はい」は、「わかりました」のあとに発せられているから、妙に冗長な感じがする。しかし、こういうタイミングで、「はい」を言うことって、確かにあるのだ。

話題を終わらせる「はい」。先行する発話を受けるというよりも、むしろ先行する発語の不在を受けずに発せられることで、話題の終わりを告げる「はい」。

似た例をうーんと考えて思いついたのは、よくニュースキャスターが使う、あれだ。

「はい、それでは次のニュースいきましょう」

ca gesture

20080215

朝日の打ち合わせ。4月から短い連載をすることになった。それからさらに論文直し。遅れに遅れているもう一つの論文も。

20080214

ゼミゼミ。そして校務。ああ、よのなかにたえてスケジュールのなかりせば、雪の景色ものどけからまし。スケジュール管理という、わたしの人生最大の敵と戦わねばならない。しかも人のスケジュールまで。リマインダがいくつあっても足りないわたしがリマンダになろうとは。こういう仕事に対して、われながら情けないほど効率が悪い。

ジェスチャーの解説論文で徹夜。このところ苦闘していたLaTexでようやく一本論文が書けた。章番号や図番号のことを考えるだけでキーーーー!となるわたしのような人間にとってLaTexは福音である。リマインドしてくれるなら、labelだってrefだってじゃんじゃん打っちゃうのである。

20080213

かえるさんの日常露天掘り20080213

今回は、お年寄りの話を聞く、というお話です。

http://webarc.jp/arc_audio/mp3/arcaudio20080213.mp3

昨日に引き続き集中講義。今日はノートテイカーの方が来てくれている。が、せっかくなので、昨日と同じく、パソコンに打ち込むスタイルにする。ぼくはわりとさっさとしゃべってしまうので、ノートテイカーの人が手書きで書くスピードを忘れてしまいがちになる。だから、パソコンに打ち込みながら間をとるくらいで、ちょうどいい感じになる。

nichijo

20080212

打ちながら話す

大阪成蹊大学の集中講義。耳の聞こえない学生がいて、どうした手違いかノートテイカーが来ていない。うーんと考えてから、急遽、パソコンをモニターにつないで、話をしながらできるだけその内容を打ち込む、というスタイルにした。

これは予想外におもしろかった。打ちながら話すと、音声にはないメリハリが出るのである。

たとえば、「じゃあ、○○は××だってことについてどう思う?」という風にたずねる代わりに「ここで問題です。」とたずねたりする。声の抑揚でそれとなく「問い」「命令」「叙述」といったニュアンスを伝えるかわりに、これから書くことがどういう行為であるかを先に明示するようになる。

前に言ったことは、さっとスクロールして見せたり、カーソルで選択して強調したりする。

キー入力だけは、むかしチャットをしまくったおかげで割と速い(こんなところで役立つとは。なんでもやっておくものだ)。さほど停滞感なく講義できたのではないかと思う。

絵を描くときはphotoshopを使う・・・のではなく、黒板にさっと描く(そのほうが速いから)。

たとえば、こんな具合。

Q:絵はがきをこれまでに書いた経験のあるひと?

一度も絵はがきを書いたことがない人?

年賀状は?

・・・(絵はがきにとっては)悲しい現状が明らかになりました。芸術学部の学生であるにもかかわらず「絵」はがきはもはや現実に使われないメディアとして扱われている。

では、むかしはどうだったか?

例:修学旅行で友人や親にどうやって連絡した?

1970年代:修学旅行に行くと、そこで絵はがきを買って、親や知人にはがきをしたためる→常識。

そう、ホテルや旅館の絵はがきなんかがそうね。

現在→メールが主流。そもそも修学旅行ごときで誰かに連絡しない。(いざとなれば携帯で連絡がつくし・・・)

携帯を持つということ:いつでも連絡できるということ。

→連絡の機会がない限り連絡しない。

さて、話は絵はがきに戻る。

・・・というような話を延々と。

あとで見返すと、ちょっとした口述筆記になっていて、こんな流れで話していたのかと自分でも驚く。なんというか、教えているこちらのほうが勉強をした気分になった。

sound, class, writing

20080211

LaTex:記号あれこれ

ジェスチャーの記法で、チルダ「~」やバーティカルバー「|」、アンダーバー「_」などがよく使われるのだが、これがLaTexではことごとく引っかかる。

以下のようにするとよい、らしい。

・チルダ「~」:¥textasciitilde

・バーティカルバー「|」:¥mid

・アンダーバー「_」:¥_

ただし、チルダは、フォントによってはほとんど波線ではなく直線に見える場合があるので、以下のように使用フォントを変えるか、$¥sim$を使う。

¥renewcommand{¥rmdefault}{ptm}

¥renewcommand{¥sfdefault}{phv}

¥renewcommand{¥ttdefault}{pcr}

¥normalfont

latex

20080210

レコードの薄さについて

書く対象は面であり、探る対象は厚みを持つ。

もし、人が、奥行き情報を文字として扱っていたなら、事態はもっと変わっていただろう。

かつてレコード盤は「シェラック」と呼ばれる、カイガラムシの樹脂でできていた。wiki版「Shellac」によれば、原産地はアッサム地方やタイで19世紀中頃から実用化されていたらしい。時期から考えて植民地時代の発明なのだろう。どこかに、びっしりカイガラムシのついたイボタの木が林立しているような、カイガラムシ牧場があったのだろうか。

wikipedia:Shellac

シェラック盤は、暖めると溶ける性質があった。

戦前、宝塚歌劇のイラストなどで知られる平井房人が「おもひつき夫人」という四コママンガを描いている。戦時中のこととて、倹約上手のご婦人の思いつきがあれこれとマンガ仕立てで紹介される趣向なのだが、そこに、「割れたレコードの使い方」というのが出てくる。レコードをいったん溶かして変形すると、花活けに使う水盤になる、というオチ。シェラック盤時代ならではの「おもひつき」だ。

シェラックは薄く引き延ばされ、中身のない板、つまり円盤となった。文字を書きつける紙に厚みがほとんどないのと同じように、音を刻みつける盤にも厚みらしい厚みはない。そこには、書き込まれる面だけがあって、探られるべき内部はない。

レコードを触る者ができることは、せいぜい引っ掻く(スクラッチする)ことか、さもなければレコードを叩き割ることだろう。

sound

20080209

スウィーニートッドと餃子

なぜか珍しく世相を語っている、かえるさんの日常露天掘り

http://webarc.jp/arc_audio/mp3/arcaudio20080206.mp3

そういえば、このページで築港ARCの宣伝してなかった。

大和川レコードことアサダワタルくんの肝いりで、昨年の四月から週一のペースで大阪の築港ARCのwwwスペースを間借りして「かえるさんの日常露天掘り」という放送を流しています。内容はというと、ほとんど「ラジオ 沼」だったりするのですが、最近は「ラジオ 沼」のほうはほとんどお休みしていて、こちらの「日常露天掘り」であれこれしゃべっているという次第。毎週水曜日に更新されてますんで、よろしかったらどうぞ。

shin-biでライブ

小松正史、長谷川健一、そしてかえる科というライブ。

今回は、中尾さん、木下くんとのトリオ。「記憶術」はギターレスで。これ、なかなかいい感じ。あいかわらず、歌詞とコードをよく間違える。さらに弾き語りの練習が必要か。

10代に覚えた曲はほとんどフルコーラス間違えないのに、その後覚えた流行歌はほとんどまともに歌えない。自作といえども記憶はおぼろ。まあ練習するしかないか。

nichijo, movie

20080208

朝から卒論の口頭試問と会議。夜遅く帰って、ようやく明日のための練習。

人は書くように読むか

かつて、録音することは、「書く」ことになぞらえられた。

という点から、タイプライターとグラモフォンの共通性を明らかにしたのは、F.キットラー「グラモフォン・フィルム・タイプライター」(石光泰夫・石光輝子訳/筑摩書房)だった。

キットラーは、蓄音機が当初「フォノグラフ」と、「graph (=書く)」ということばを含む語で呼ばれたことや、いくつかの音盤に、天使が羽ペンで音盤に文字を描きつけているアイコンが記されていることに注目しながら、蓄音機による記録が、あたかも文字を書くのと同じように扱われていたことを明らかにしている。

もし、最初に発明されたのがエジソン型蓄音機でなく、テープレコーダーだったとしたら、「書く」という比喩が使われたかどうかは疑わしい。この、書くというイメージは、明らかに、蝋管やレコードの原盤を刻みつける、針先の存在から生まれているだろうからだ。ペン先のように鋭いその切っ先が、あたかも粘土板や亀の甲羅を刻むように、震える面を削っていく。

針先の圧力と運動こそが、「書く」行為になぞらえられ、graphということばを似つかわしいものにした。

キットラーは、蓄音機の針を「尖筆」として扱い、その軌跡を「書字」として扱いながら、グラモフォンにはどのような「書字」現象があったかを、豊富な文献をひきながら明らかにしていく。たとえば、リルケは、頭蓋骨の縫合線を、あたかも何者かによって書き込まれた音の記録としてフォノグラフで鳴らすことを夢想しているが、キットラーはこの感覚を「主体なきエクリチュール」と呼ぶ。

レコードを「読む」針

しかし、いっぽうで、グラモフォンとタイプライターの間には、決定的な違いがある。それは書かれたものが、いかに読まれるか、という点だ。

はたして、レコードに刻まれた溝は、書物やノートに書かれた文字と同じように読まれているだろうか。

レコードは、二段階で読み取られる。第一は針先による読み取りであり、第二は人による再生音の読み取り(聞き取り)だ。

まず、針先によるレコード溝の読み取りはどうだろう。

録音のときはしっかりと固定され、震える面を刻んでいた針先は、今度は不安定な腕(アーム)にぶらさがり、自らが溝に従って震える。その微かな震えが、腕の根元につながった拡声器で拡大され、人に聞こえる音となる。

記録に際してたどられた線を、もう一度律儀になぞる。針先がレコードを読み取るとは、線のたどり直しだ(「道をつけることとつけられた道にそって動くことが蓄音機の針においては合致している」*)。

ひるがえって、文字の場合を考えてみよう。文字の読み書きを会得したわたしたちは、目の前の文字を見て、その線を一からたどり直して読むわけではない。逆に、いかに線をたどり直すことなく一挙に字の形を把握することこそ、「読む」行為が目指すものだ。線がかつてたどった過程をなぞることなく、それをいかに形として捉えるか。文字の帯びている時間性を、いかに空間として捉えるか。これが、「読む」ことが目指していることである。あるできごとを記号として「読む」ということは、行為の時間を捨象して空間的に把握することでもある。

この点で、針先による「読み取り」は、人間による文字の読みとは全く異なっている。

再生音を「読む」

では、人による再生音の読み取り(聞き取り)はどうだろう。

ここでも、時間の扱いが決定的に違っている。

人は、再生音を空間的に圧縮して体験することができない。レコードの溝の微細な形を拡大して、そこに込められている音を一挙に体験する能力があれば、わたしたちは1時間の曲を数分で速読ならぬ速聴することができたはずだ。あるいは、CDの盤面に鈍く光る虹色の干渉模様を見て、瞬時にそこに記録された音楽を体験できたなら、山のようなCDコレクションもあっという間に消化できてしまうだろう。

しかし、残念ながらそんなことは起こらない。

これを当たり前だと思う人は、文字を読むという行為をもっと不思議に思ったほうがよい。わたしたちは、ペンで書かれた文字を見ながら、あたかもペン先の奏でる音を聴くように、書かれたのと同じ時間をかけてそれを読むことだってできたはずだ。しかし、そんな悠長なことはじっさいには起こらない。

もちろん、書かれた時間とは比べものにならないスピードで読むことができるということには、代償もある。「あ」という文字を「あ」という音として読む代わりに、わたしたちは、「あ」という文字が持っている線の属性、個人の癖の違いといったものを捨てて、第二画がどれほどひん曲がっていようと、第三画の曲線がどれだけ歪んでいようと、ただそこから「あ」という音を抽出する。「あ」という線が持っている属性のほとんどは、無駄に終わる。

だからこそ、逆に書の世界では、普段は見過ごしている線の時間を鑑賞することを第一に据える。「ああ、これは『あ』と書いてあるね」という感想では、書の鑑賞にならない。書を見るには、ただ文字を記号として受け取るだけでなく、一画一画の起筆に込められた力、筆の向き、そこから生み出されていく速度、曲線、そして終筆において筆が紙から離れていくさまを子細に検討しながら、書かれた時間を再生し、ときにはスロウダウンするほどの感覚が必要となる。

書を見るときの態度を考え合わせると、再生音を聞き取るのに、文字を読むよりも膨大な時間がかかるということは、けして損なことではない。音の鳴っている時間と同じだけ時間を要するかわりに、わたしたちは、その音の微細なところまで注意を届かせるチャンスを与えられる。

しかし、それはあくまで「チャンス」に過ぎない。じっさいのところ、わたしたちは与えられた再生音を、すみずみまで正確に聞くことができているだろうか。

sound, ca

20080207

割れた会話を一つにする

高島市のデイケアサービスへ。回想法調査の4回目。参加者の方も慣れてきたのか、最初の頃は話さなかった方の発言が増えてきた。今回は、やや、会話が隣同士に偏る傾向があった。耳の遠いお年寄りの場合、少し離れた人と会話をするときに、ある程度声を張らないと、相手に届かない。それで、小声で話し始めると、ついつい隣同士の会話になってしまう。特に、いつもデイルームで過ごしている知り合いやボランティアスタッフの人が隣にいると、ついついそちらと話してしまい、他の人のほうを向かなくなってしまう。

よく見ていると、お年寄りは、声を張ることができないのではなく、複数の会話が始まってしまうと、お互いの会話に割って入ることをあきらめてしまわれるようだ。会話が重ならなければ、聞こえやすくなるし、話すほうも、みんなに話すという構えができて声を張る。一人の話をみんなで共有する、というようなゆるやかな縛りを入れたほうがいいのかもしれない。

指先と打診

先日、腸の検査を受けることになり、消化管の中をカラッポにした状態で検査台の上に横たわったのだが、そのとき担当のお医者さんが始めたのが、指でとんとん、とんとん、とやる、あの古式ゆかしい診察法だった。

長いこと内科に来てなかったこともあって、そんな風に自分の体が指で叩かれるとは思ってなかったので驚いた。

そして、さらに驚いたことには、これがじつによく鳴る。確かに場所によって、まったく音が違う。ぽこーんぽこーん、と体内の空の管があたかも楽器のように響くかと思えば、ぽこっとくぐもった音が鳴る。聴診器ならぬ打診器というべきか。

お医者さんは、左手の中指をすっ、すっ、と腹の上で滑らせて、その上を右手の人差し指と中指で、小気味よく叩いていく。指の位置を追う視覚があり、指の押さえ具合を測る触覚があり、叩く音に耳を澄ます聴覚がある。作業は簡単だが、さまざまな感覚によって不可視な体の内部が推し量られていく。すっかり感心してしまった。

あとで、あれこれ調べてみると、これは本当に「打診」と呼ぶらしい。というよりも、「打診があった」という慣用句は、むしろこの医学的行為から来ているらしい。

片手の指を「打診板」にして、もう片方の手の指をハンマーとするこの技法は「指指打診法」と呼ばれている。

直接対象を叩くのではなく、自分の指を叩くというところがおもしろい。そのほうがどれくらいの強さで叩かれているのかがわかりやすいのかもしれない。

ハンマーにする指は、中指一本か、人差し指と中指の二本と決まっているそうだ。叩くエリアを指先の狭い範囲に限ることで、細かい部位の反響の差を明らかにしようということなのだろうか。

缶詰の中身を検査する打検士について、黄倉雅広さんがアフォーダンス理論を用いて精緻な分析をしているけれど、打診の場合に何が起こっているかについても、よく調べれば複雑な過程が見つかるかもしれない。

聴診と発振(メモ)

聴診器は英語でStethoscope、すなわち「胸 Stetho を観る scope」器械。このことばには、聴覚による視覚化の感覚が織り込まれている。

聴診器は1816年にルネ・ラエネクによって発明された。元々は木製の管一本にラッパ状の耳当てを付けたものだった。1851年、アーサー・リアードが両耳式の聴診器を発明し、翌年、ジョージ・カマンがこれを商品化し、現在の原型となった。

ラパポート&スプラーグは1940年代に新しい聴診器を発明しスタンダードとなった。このラパポート&スプラーグ聴診器の製造元は、60年代になってヒューレット・パッカード社に買収され、HP聴診器として売り出されるようになった。

http://en.wikipedia.org/wiki/Stethoscope

ヒューレット・パッカード社の最初の商品はサイン波発振器 (1938) だった。このサイン波発振器は、ディズニー直営の映画館の音響システムをチェックするために使われ、のちに「ファンタジア」(1940) の上映に役立った。

http://www.hp.com/hpinfo/abouthp/histnfacts/timeline/hist_30s.html

音盤販売店HMVは、His Master's Voiceの略である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/HMV

ca sound

20080206

ストップウォッチと身構え

以前、杉本拓氏を迎えて神戸で行われたライブを見ていたとき、みんなでストップウォッチを構えて、せーの、という身振りで曲を始めるのが、なんとも楽しげで印象に残った。

酒など飲みながら「あ、来たな」と、半ばやり過ごすくらいの気軽さでその動作を見ていたのだが、しかし、気軽ではあっても、その瞬間は見逃さなかった。

空調も切らず、ドアも開け放しで、和気あいあいとした店の雰囲気ではあったが、その瞬間は、なんとなく客の全員が演奏者を注視するよう、場のおしゃべりや動作が徐々に演奏者に向けて焦点化されていたように覚えている。

このときの杉本氏の演奏に限らず、ぼくの見るライブでは、よくストップウォッチが用いられ、曲の始めにあたってスタートされる。それは、複数の演奏者がタイムラインに沿って周到に行為するための仕掛けなのだろうけれど、いっぽうで、聴く側の身構えを起こすための身振りでもある。

ストップウォッチを押すのは親指だ。

それは、ほとんどのスイッチが人差し指で押されるのと対照的だ。

ストップウォッチは、まず握られ、それからスイッチを押し込まれる。いわば、時間がぐっと握り込まれる。繊細な人差し指によるコントロールとは対照的に、握ることの確かさ、0/1の確かさが伝わってくる。そのことが、身構えを引き起こす。ある瞬間を、時刻として刻印してしまう。

デヴィッド・チュードアは、初演のときにストップウォッチを使っていたという。

押す親指、震える人差し指

親指で押すのは、どちらかというと、一発もので大きな弾丸が多いような気がする。拳銃の引き金に親指は似合わない。むしろ親指は撃鉄のような、力をぐっと入れないといけない場所で作用する。

押し込む、へこませる、つぶす、強い圧力をかけるのは、親指だ。ぷちぷちをつぶすとき、多くの人は、人差し指を平たい側に、親指を出っ張ってる側にするのではないか。

トリガーを引くのは人差し指だ。一押しという1/0のはずのスイッチに、微細な力を加えながら、まだ0なのか、ここが1なのかと、緊張に震えているのは人差し指だ。銃を構えたときの指の敏感さと震えを、子ども時代の自分の身体になぞらえた、サイモン&ガーファンクルの「マイ・リトル・タウン」を思い出す。

In my little town

I never meant nothin' I was just my fathers son

Saving my money

Dreaming of glory

Twitching like a finger

On the trigger of a gun.

ストップウォッチのように、握ることが前提となっているインターフェースでは、親指のほうが使われやすい。携帯電話、ファミコンの十字キーはまさにそうだ。

ゼビウスなどで速い連射が必要なとき、床に置いて人差し指で打っていたのを思い出す。たまに、電車で、片手に持った携帯をもう片方の手の人差し指で打ってる人を見かけるけれど、あれは早打ちのためなのだろうか。

レコードプレーヤーという身体、レコードという身体

レコードプレーヤーに見入ってしまうことがある。

たとえば、そこから流れてくる歌声がフランク永井であっても、ちょっと波打ち気味のレコードの上でアームが上下しているのを見ると、なんとも言えない愛敬が感じられて、この音を出しているのは、フランク永井というよりは、このレコードプレーヤーではないかと思ってしまう。

レコードプレーヤーは人の手を借りなければスタートしない。しかし一度回り始めるや、あたかも自立した身体であるかのように、人の目を惹きつける。

プレーヤーをスタートさせたのは確かに自分なのだが、しかし、自分がレコードを置き、針を落としたからといって、(スクラッチ真っ最中のDJならともかく)いま見入っているプレーヤーを鳴らしているのは自分だとは、針の先ほども思わない。

大友良英はレコードというメディアに深く関わってきた演奏家だが、彼の行った「without record」展に並べられたレコードプレーヤーを見るとき、まず感じたのは、会場における、演奏者の気配のなさだった。

なるほどプレーヤーにレコードは乗っていないので「without record」展ではある。しかしレコードの不在以上に強く感じられるのは、ライブでは自らターンテーブルの前に立っている大友良英の不在である。「without Otomo」展なのだ。

展覧会場に訪れた人は、プレーヤーのスイッチが押される瞬間もオフにされる瞬間も(故障の修理に立ち会わない限り)目撃しない。会場に足を踏み入れると、すでにプレーヤーは回っており、それを見ながら「これかわいい!」「このスピードのむらがいいんだよねえ」といった感想を言い合うことになる。

つまり、これは、奏者を除かれてなお、自立した運動を続ける身体としてのレコードプレーヤーを提示する「record player展」ではないか。

これが何も、展示を見る側の独りよがりでないことは、大友良英自身がブログで書いているこの展示へのコメント「私には、その寿命を終えたにもかかわらず、軋みながら回転するモーターや、レコードをかけなくてもノイズを拾うカートリッジ、フィードバックしてしまうスピーカーの壊れかけの音が、その生命力を主張しているかのように聴こえていた。」(大友良英のJAMJAM日記:2007-01-11より )からも裏付けられる。

蓄音機という「プレーヤー」

レコードプレーヤーに身体性を見出すこの感覚は、何も最近急に表れた感覚ではないだろう。 なによりもまず「player(演奏者)」という英語がすでにしてこの機械を人扱いしている。おそらくレコードプレーヤーは、このことばが命名された時点で、早くも身体性を見出されていたといっていいだろう。

ことばだけではない。

たとえば、"His master's voice"(いわゆる「ビクターの犬」)の、犬が蓄音機のラッパ部分に耳を傾けているアイコンは、亡くなった主人に対する犬の忠信を表しているだけではない。それは、レコードプレーヤーが、主人の声を担う身体となりうること、犬にとってすらそうであることを示している。

もし、人間の似姿をめざした機械を「ロボット」と呼ぶのだとすれば、「アーム」を持ち、発声器官を備え、共鳴箱というボディを備えた蓄音機は、なにがしかの人間らしさを盛り込まれた機械であり、ロボットと呼ぶに価する。犬が蓄音機に耳を傾けている図像は、犬と最初期のロボットとの交流を描いたものと言ってもいいだろう。

形態的身体性と関係的身体性

レコードプレーヤー、カメラ、テレヴィジョン、電話、人によって使われるさまざまな機械は、多かれ少なかれ、人の器官に似たものを備え、人の似姿を取ろうとする。

それは、偶然ではないだろう。声を聴くための器官、声を発するための器官、見るための器官、見られるための器官。人という身体とやりとりするためのさまざまな器官を備えようとするなら、その機械は人らしさを備え始める。身体とつきあうものは身体らしさを帯びる。

身体とつきあうことを目指した結果、機械が獲得してしまった身体らしい形のことを、ここでは「形態的身体」と呼んでおこう。

レコードプレーヤーが身体である一方、プレーヤーの針によって擦られる円盤の側、つまりレコードにも、かすかな身体性が感じられる。

レコード自体には、腕も胴体もない。ただの薄く丸い円盤に過ぎない。しかし、それが回り台の上に載せられ、そこにかそけき針が落ち、溝を擦り、音が鳴り始めると、とたんに身体らしさが出る。擦られて音声を発するがゆえに、それが身体に見えてくる。

レコードは、プレーヤーのように形状じたいが身体らしさを帯びている形態的身体ではない。が、(形態的)身体によって扱われ、行為に関わることで、身体らしさを帯びる。このような、形状には表れない身体性のことを、「関係的身体」、と呼んでおこう。

さらにことばを足すならば、機械は、身体とつきあうことで、まず関係的身体を帯び、身体とのつきあいに特化したものはそこからさらに形態的身体を獲得する、ということになる。

針先と指先

レコードとレコードプレーヤーから音楽が聞こえてくること。それらがあたかも自立した身体として音を奏でているかのように感じられること。そのような身体が、人の目の前にあり、この世ならぬ声を聴かせながら迫ってくること。

この、奇妙な自立体について、確か大谷能生が「貧しい音楽」の序文で、非常に美しい表現をしていた。いま手元にないので、正確に引用できないが、それは、擦るだけで幻想を見せる、というような表現だったと記憶している。大谷能生がこの序文で「擦る」という現象、すなわち、レコードプレーヤーという形態的身体の触手の先にあたる針と、レコードという関係的身体とのあいだで起こるできごとを詩的に語っていることは、彼の「指先」感覚を考える上で、記憶にとどめておいてよいと思う。

人の造った機械は、ときに形態的身体性を帯び、人の似姿となる。

身体に扱われるモノは、身体と関係し行為と関わることで(たとえば擦られて音を発することで)関係的身体性を帯びる。

円盤ばかりでなく、カードや、箱や、筒もまた、身体によって扱われ、行為と関係することで、関係的身体性を帯びるだろう。

たとえば、一面に数々の回転体とスライダーが集められ、なにかを取り入れ吐き出すためのシールドのつながれた箱は、身体によって操作されることで、関係的身体性を帯びるだろう。

sound ca

20080205

鬼海弘雄「しあわせ」

カメラを前にしながら、カメラよりも魂を奪われてしまう瞬間がある。それを待っている、カメラマンの時間が画面に凝っている。

魂を奪われてしまうこと。

広大な川辺。

日差しの中、砂浜での眠り。

女が男に寄り添うとき、体のバランスを取るように反り返る、胸に抱いた子ども。

体温を奪う浜風、もしくは風の存在を感じさせる少女の腕組み。

道をやってくるなにものか。

海。

東京をひっくり返す

あいかわらず、Google Earthであちこちの土地を探っている。

オーストラリア産の地図は南半球が上になっていて、それを見ると世界観が変わる、という話があるが、それと同じように、東京湾を南を上にしてGoogle Earthで見るのはなかなか楽しい。房総半島が上ににょっきりと突き出て、あたかも能登半島の根元に位置する富山湾のように、東京の湾岸の配置が新しく見える。なるほど、黒船はまさに「喉元」まで乗り込んできたのだな。これも「脳の右側で描け」効果なのかもしれない。

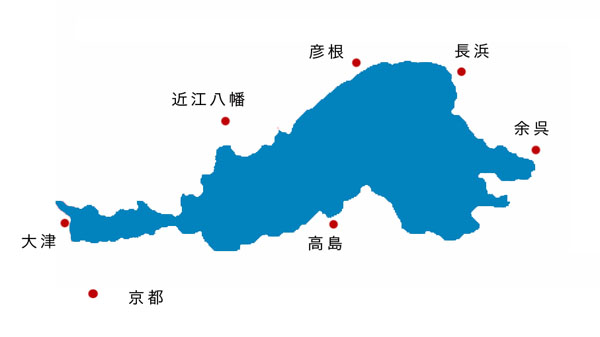

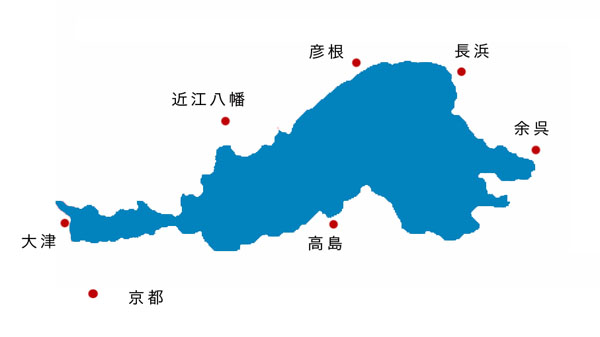

琵琶湖を裏返す

自分の住んでいる琵琶湖周辺も、ひっくり返したり傾けたりしている。それを、東京と見比べているうちに、琵琶湖を表裏反転させると、ちょうどサイズも形も、東京湾と同じくらいになることに気づいた。

こうすると、(ぼくには)疎遠な東京湾付近の距離関係がなんとなくわかる。

東京を彦根と同じ位置に設置するとわかりやすい。

長浜はちょうど船橋あたりになり、近江八幡が横浜に来る。

大津は江ノ島あたり、京都は鎌倉といったところだろうか。

いっぽう逆回りに見ると、余呉は千葉に、高島市が木更津あたりである。

なるほど。

ぼくが彦根から京都にいくときの距離感覚というのは、関東で言うと、東京から鎌倉に行くという感覚なのだな。かなり遠出な感じだ。

彦根から近江八幡に行くぐらいが、東横感覚である。沖島にあたるのは、横浜の埋め立て地か。長浜盆梅展を観に行こう、というのは、東京から船橋に出るくらい。余呉湖に釣りに、というのは千葉で、高島市に出張、というのは、木更津まで出かけていく感じ。

彦根から対岸の高島を見ながら「あそこまで船だったらすいと行けるのに」と思う感覚を、東京の人は木更津に対して持ちあわせているだろうか。お台場からまなざされる木更津に思いをはせるには、東京にはいささか海の気配が足りないような気がする。

やはり、超高層ビルをなくせばいいのではないか。橋本治の書く世界を、東京人は真剣に想像してみるとよいと思う。

「風をあつめて」の、からからに乾いた東京にやってくる海を思い出す。

富津のサロンパス

東京湾をさかさにして眺めていて、つくづく、房総半島の形はよくできているなと思う。特に、東京湾に向かって、横須賀のほうに飛び出している細い剣のような形がすごい。この突出がなければ、東京はよりアクセスしやすくなり、逆に言えば奥座敷らしさを失い、攻めやすい場所となったことだろう。潮の流れも、この突出のおかげでずいぶんと違っているのではないか。

というわけで、この突出、すなわち富津岬のあたりをGoogle Earthでずんずん拡大してみた。

驚いた。

岬の両側に一面、連合艦隊のように長方形が並んでいる。まるでびっしり貼られたサロンパスである。あまりに幾何学的なので、宇宙人の海上絵なのかと思った。

富津のことを検索してみると、どうやらこれは、海苔の養殖らしい。

やはりこの突出は、東京湾にあって特別なものであり、潮の流れも特異なのだろう。それがサロンパス海苔の形で、表れたのではないか。

ずいぶん前のことだが、コンサートに行くという知人が「ああ、行く前に歌詞ちゃんと覚えて予習して行かないと」と言うので驚いたことがある。

もちろん、何度も繰り返し聞いた曲を聴きにコンサートに行くこともあるけど、あらかじめ知らない曲を聴くのも十分楽しいと思っていたし、歌い手が歌っているのに、わざわざ歌詞を覚えていく必要もない、とそれまで思っていた。

しかし、知人によれば、コンサートやライブに行くのであれば、アーティストと共に(声には出さなくとも)口ずさむくらい歌を覚えていくのが当然だし、そこまでしないと楽しめない、と言う。

へえ、とそのときは思ったのだが、どうもこうした意見は昨今、多いらしい。じっさいライブ映像で写っている客席を見ると、多くの人が口をぱくぱくさせている。ミュージシャンのほうも、合いの手をあおっていることが多い。

そういうものなのか。

もちろん、「予習」によってのみ意識が届く現象というのはあるだろうし、「予習」がやみくもに悪いとは思わない。しかし、コンサートやライブに常に予習が必要だとしたら、「世界初演」はどうなるのだ。それとも、もしかしたら、この世から「世界初演」は消えたのか。

そんなことを考えつつ、ジョン・ケージの4'33"のことを考えている。

ケージの4'33"を、予習なしに、初演として聞く方法について。

4'32"に何が起こっていたか

沈黙に対する聴き手の身構え、という問題を考えるためのケーススタディとして、ケージの4'33"の初演について考えてみよう。

と言っても、いま書こうとしているのは、この曲にケージがどのような意図をこめたか、ではなく、また初演時のピアノ奏者であるデヴィッド・チュードアが、どのような意図のもとに演奏を行ったか、でもない。

なぜ、作曲者や演奏者の「意図」を問題にしないかと言えば、楽曲を聴く者にとって、そうした意図は、楽曲の構造から事後的に浮かび上がってくるものであって、あらかじめ「意図」を知った上で聴くのではないからだ。

とくに、ケージからなんらかのヒントを得て、別の作曲家が作曲や演奏を行うときには、作曲家の「意図」よりもまず、楽曲の構造が聴き手にどのような感覚をもたらすかが問題になるだろう。なぜなら、新しい曲を耳にする聴き手は、あらかじめ作者の意図を見聞きしてからその楽曲を聴くわけではないからだ。

というわけで、ここで考えたいのは、この初演時に、限られた知識しか持ち合わせなかった聴き手の一人が、この曲の終わる直前、つまり4分32秒に、どんな感じだったか、ということだ。

現在、ケージの4'33"がどんな作品かはすでに知られている。ちょっと音楽に通じている人なら「あー、演奏者がなんにもしないアレでしょ」くらいの知識は持っているだろう。だから、これから4'33"を演奏しますと言われれば、ああ、4'33"演奏者がなんにもしないというパフォーマンスを楽しめば(耐えれば)いいのだな、と納得ずくで心の準備をするだろう。

しかし、4'33"初演のときの聴衆はそうではなかった。そもそも、それがいつ終わるのか、「沈黙」や「何もしない演奏者」という状態が続くのか、それはいつまでなのかということすら知らなかった。

初演で起こったこと

当時の様子をある程度伝えてくれる資料、

Larry J. Solomonの「The Sounds of Silence」によれば、4分33秒の初演はこんな具合だった。

まず、配られたプログラムには、「4' 33"」の文字はあった。が、タイトルは「四つの作品 4 pieces」となっていた。これはじつはミスプリントだった。

ケージは、4'33"の三つの楽章のタイトル(=所用時間)を書き添えて、

4'33"

30"

2'23"

1'40"

とした。ところが、何かの手違いで、これが三楽章からなる一作品ではなく、四つの作品であると誤解されたらしい。プログラムには以下のように記されていた。

4 pieces ........... John Cage

4'33"

30"

2'23"

1'40"

つまり、会場に着き、あらかじめプログラムを読んだ人は、これから四つの作品が演奏されるのだな、と心の準備をしていたことになる。

プログラムには、内容については何も書かれていない。あるいはそこに記された時間に、曲の構造を左右するような何らかの意味を読み取った勘のいい人がいたかもしれない。それでも、その中身を正しく予測できた人はほとんどいなかっただろう。

いよいよ演奏の時刻となり、コンサートホールの舞台に、若きピアニストのデヴィッド・チュードア*が現れた。彼は手書きの譜面を手にピアノに歩み寄り、椅子に座って譜面を広げた。

4'33"は、演奏者が何もしない曲だと誤解されていることがあるが、そうではない。

ピアニストは、じっさいにはいくつかの動作を行った。何も知らない聴衆は、この動作を見ながら、曲を聴くことになった。その過程をたどってみよう。

まずチュードアは、開いているピアノの蓋を閉めた。通常は、ピアノの蓋を閉める必要はないのだから、これがいったい何を意味するのか、聴き手にはにわかにはわからなかったはずだ。会場ホールの裏は森に開けており、戸外からかすかに木の葉ずれの音が漏れてきた。

チュードアはしばらくじっとしたのち、ピアノの蓋を開けた。そして少し間をとって(どれくらいの間かはわからない)、再びピアノの蓋を閉めた。

再びチュードアはじっとした。今度は長かった。譜面が数ページあるらしく、チュードアは譜面をめくり、ページをくる音がした。外からは雨の音もした。ひそひそと会場のあちこちからつぶやき声がするようになった。

しばらくして、またチュードアはピアノの蓋を開けた。そして、再びピアノの蓋を閉めて、じっとしている。

ケージの回想によれば、演奏中、何人かの客は退席してしまったという。

そして4'32"

さて、演奏開始後、途中の間を除いて4分32秒経ったときのことを、想像してみよう。

このとき、多少好奇心の強い聴き手は、椅子に座りながら何を感じているか。

会場のあちこちからつぶやき声が聞こえている。ただの事故にしては明らかにおかしい。舞台のピアニストは、すでにピアノの蓋を三度も閉めている。もし、この三度の繰り返しが、この先四度、五度と続くなら、この曲は「そういう曲」であるに違いない。あるいは、これ以上はなく、曲は終わるのかもしれない。いや、本当にこんな風に終わるのか?

もしかしたらこれだけ待ったあとに、突然、何かとんでもないサプライズがあるのかもしれない。それは何かのメロディなのか、あるいは行為なのか。すでにこれだけ会場を不穏な空気にしている演奏者のことだ、もしかしたらピアノを壊すとか?

しかし、いま、演奏者がこうしてじっとしていること、そしてわたしがじっとしていることは、いつ終わるのだろうか? このあとすぐか? それとも、このまま1時間待たされるのか? もし、このままこれが1時間続くとしても、自分はずっと、このままでいるだろうか。それとも、もうあきらめて誰かと同じように席を立とうか。しかし、いま壇上から目を離した隙に、もしとんでもないことが壇上で繰り広げられたらどうする? ここまで待った時間が水の泡ではないか・・・うんぬん。

会場のざわめきや戸外の音を耳にしながらも、少なくとも、聴き手の意識は、壇上のピアニストに強く惹きつけられ、この次の瞬間に何が起こるのかを見逃すまいとしているはずだ。

そして4'33"

チュードアは蓋を開けると同時に席を立った。その直後に、客席から怒号がわき起こった、という。

この瞬間の聴衆の反応は、なかなか興味深い。チュードアは「終わり」とも何とも言わなかった。ピアノの蓋は開けられた。むしろこれから弾くために準備されたとも言える。

しかし、彼が立ち上がって立ち去りかけると、聴衆はすぐに、怒号をあげるほどはっきりと、曲の終わりが来たことを悟った。

このことは、聴衆が、いかにチュードアの振る舞いに注意を絞り込んでいたかということがよくわかるエピソードだ。あるいは、退屈を感じていた人も、いぶかしんでいた人も、画期的な演奏に興奮していた人もいただろう。しかし、程度の差はあれ、観客は、チュードアに注意を絞ることで、曲の終わりを敏感に察知し、怒号を上げた。

このエピソードから、初演時の4'33"の構造は聴衆によって支えられていたことがわかる。ピアノを弾かずに何分もの間過ごした演奏者なのだから、このあと、さらに何か予期せぬ続きのパフォーマンスがあったかもしれないではないか。しかし、聴衆は待たなかった。彼が席を立ったとき、「もう怒号をあげてもいい」とほとんど反射的に理解した。そして、あがった怒号によって、それまでの静寂がくっきりと浮かび上がり、曲の終わりが区切られた。

あるいは鈍い観客も何人かいたかもしれないが、周りからの怒号によって、これはつまり、曲が終わったということだと気づいただろう。

何かが始まり、終わるということは、そのように社会的なできごとだ。

もちろん、ケージにはケージの考えがあっただろう。のちにケージは、4'33"のあいだに聞こえていたであろう戸外の音やさまざまな身体音への注意を喚起させるような発言をしている。

しかし、少なくとも、そんな予備知識のない聴衆にとって、この曲でいつ音は鳴らされるのか、演奏者はそこにどう関わるのか、という問題は、戸外の音よりもずっと、切実な問題であったに違いない。

仮に、4'33"初演よりはずっと自由な場、たとえば、「戸外の音を聴きましょう」の会というのがあったとしよう。そこでさえ、おそらくは社会的なやりとりが必要とされる。

「聴きましょう」と号令をかける者がいて、「そろそろお開きにしましょうか」と声をかける者がいる。そして、それは誰が言ってもいいというわけにはいかない。もしぼくが客としてそんな会に出かけていったとしたら、自分からはけして、「聴きましょう」とか「お開きにしましょう」などとは言わない。それを言うべきホストがいるはずだからだ。

そして「それを言うべき人」を離れて、この会の始まりと終わりは成立しないだろう。

始まりと終わりを焦点化するために、人は、いま持続している音や沈黙の先に、この持続を終わらせ、始める身体を、見出そうとする。

そして、それは、単に音楽会の始まりと終わりだけに当てはまることではない。

photo map sound

20080204

紀伊国屋書店の書評空間

紀伊国屋書店の書評空間に「絵はがきのなかの彦根」が取り上げられた。筆者は四釜裕子さん。丁寧な書評をいただいた。ありがたい限り。

サイン波の切/断

以前、大友さんと、単行本用の対談をしていたときに、Sachiko Mのサイン波のことが話題になって、ぼくはなんとなく、「小さいのにいきなり突き抜けてくる感じ」というような言い方をした。

とりわけONJOのような大人数の編成で明らかになるのだが、Sachiko Mの音というのは、必ずしも音量が大きくないのに、よく聞こえてくる。というか、音量感が、ない。アンサンブルが佳境に入って、それぞれの音が離合集散をしている最中に「何か忘れちゃいませんか」というように、可聴域ぎりぎりの小さな閃光が、はっきりと届く。

というと、サイン波があたかも、鳴ったその瞬間から即座に認識されているかのように読めるかもしれないが、そうではない。

じつをいうと、彼女のサイン波は、鳴った瞬間には、つい聞き逃してしまうことがよくある。じっと耳を澄ましているにもかかわらず聞こえないことすらある。あたかも忍者のように、アンサンブルの中でいつの間にか忍び込んでいたりするのだ。

にもかかわらず「いきなり突き抜けてくる」とか「はっきり届く」というような言い方をしたくなるのは、いったん認識されるや否や、そこから遡るように、それまで聞いていた時間がさっと塗り替えら得るような印象を与えるからだ。

では、サイン波はいつ認識されるのか。それは、サイン波の切断の瞬間だ。

Sachiko Mのサイン波演奏で、もっとも魅力的な部分は、周波数の切り替わりの瞬間にあると思っている。音の高さが不連続に変わる瞬間に、あたかも偏光板を傾けることでそれまで知覚できなかった色彩が表れるように、そこだけ音の色彩がさっと放たれる。

そのとき、聞き手は、それまで鳴っていたサイン波と、いままさに鳴らされ始めたサイン波とが、ただでたらめにどこかで鳴っているのではなく、過去と未来に切り結ばれた音なのだということを知る。と同時に、それは単にサイン波の切り結びではなく、自分が聞いていた時間が、いま聞きつつある時間と切り結ばれたのだということを知る。

この、切り結びの発見は、それをもたらした演奏家の発見でもある。この切り結びは、この世界のどこかにある、身体によってもたらされたに違いない、という感じ、「誰が/どこで鳴らしているのか?」という感じが立ち現れる。さきほどまでの音と、この音との間に、身体が発見される。

ただの断ち切られた点でも、ただの接続点でもなく、これまで過ごしてきた時間への態度を更新させる契機となるような一点。そのような特異点のことを、北里義之氏は高柳昌行のことばを引きながら「切/断」と呼んでいる。

ただ対象を切ってこちらは無傷でいることではない。切った当人の足場が切られて、すでに立ちゆかなくなっているときに、それでもまだ立っていられるとしたら、その立っていられる場は何なのか。足場をなくしてなお、そこに来歴と行く先を結びつけるものとして、身体が見出される。

この「切/断」という概念を、音楽活動の大きな流れの中だけでなく、演奏のミクロな場面に見出し行くべく、ここであえて「サイン波の切/断」という言い回しを使っておこう。

音源と身体

音の変化の向こう側に特定のモノやヒトを見出すのは、おそらくヒトの持って生まれた認知能力である。そしてこの能力は、無意識のうちに発揮される。

音源定位、というのは、単に心理学の問題ではない。わたしたちが、鼓膜という薄い膜の振動に過ぎないもののなかから、いかにたやすく、モノやヒトを見出してしまうかという、身体論の問題がそこには横たわっている。

音源定位の能力は、どうやら、石器時代からある自然の音のみに対して発揮されるのではない。

かつてこの世にはなかった、電子的な合成音を聞くときでさえ、それを、単なる純音として聞くことは難しい。その純音の発し手のことを、わたしたちはさまざまな手がかりによって推測しようとする。

それは何も、電子音が明らかに既成の楽器の振る舞いをなぞっているときだけに起こることではない。たとえ、抽象的な規則によって音色や音程、音圧が変わるとしても。いや、そもそも「変わる」という認知が成り立った時点で、それはすでに、でたらめではない、一連なりの音として認知されている。

あ、音が変わった、という認知が起こったとき、そこでは、変化の主体となる音が認知され(過去に向かって遡られ)、同時に、音源=音の発し手が認知されている。

では、音が変わらないとき、持続しているときにはどうか。

ある音、ある沈黙が持続しているときに、聴き手に緊張が生じることはある。そして、それが、いっけんすると人の手を借りない、自動的な方法で生成されているように見えることもある。

たとえば、ギターが、スピーカーに対してある位置に置かれただけでも、特定のフィードバックがかかり、耳をつんざくほどの轟音がなるだろう。逆に全く音を鳴らさないことで沈黙はたやすく生じるだろう。その意味で、轟音や沈黙は、自動的に生成されうる、機械的な産物でもある。

しかし、轟音や沈黙に対する聴き手の緊張は単なる音圧の大きさや逆にノイズの少なさに起因するのではないように思う。それがもし、単なる轟音なら、ボリュームを下げに行くか、その場から立ち去ればいいのだし、単なる沈黙なら、おしゃべりによって破ればよい。

しかし、聴き手は黙って、これらの持続に聞き入る。なぜか。

それは、いつかこの轟音が(沈黙が)、断ち切られてしまうかもしれない、という予感に対して、断ち切るであろう身体に対して、聴き手が身構えているからではないか。

言い換えればこういうことだ。

聴き手の構えと、切断の予感とは、表裏一体であり、切/断をもたらすであろう身体に対する構えが、聴くことを支えているのではないか。そして、この構えは、生の音に対してのみ起こるのではなく、この世にかつて存在しなかった電子音やノイズに対してさえ、起こるのではないか。

books sound

20080203

指先から群島へ。北里義之氏の「サウンド・アナトミア」

年末に北里義之氏の「サウンド・アナトミア」を読み、以来、この本について折りに触れて考えることがあった。

本の副題には「高柳昌行の探求と音響の起源」とあるけれども、じつを言えば、ぼく自身は、高柳昌行の音楽の熱心な受け手であったとは言い難い。だから、この本の前半に書かれている数々の論考については、具体的な音楽や活動を思い浮かべながら読むというよりは、あくまでことばで構築されたものの中からなにがしかを汲み取ったというにとどまった。�

そのせいもあって、前半を読んでいる間は、そこでキーワードとして扱われている「汎」あるいは「投射」ということばに、必ずしもピンと来るものがなかったというのが正直なところだ。

しかし、後半、特に大谷能生の「ジョン・ケージは関係ない」に答える形で、フーコーの「臨床医学の誕生」を軸に書き進められた論考からは一気に読んだ。大谷能生の論は批判的に読み進められているものの、そこでぼくが深く感じ入ったのは、北里氏が大谷氏の「指先」への感覚を繰り返し訪れながらそれを豊かな糧として読み取っているところだった。

終盤、そこから吉増剛造+今福龍太の群島論にさしかかるところに至って、ようやく、音楽と医療介護を結びつけた、この本の深い企みに気づいた。ともすれば感傷的に受け取られかねない「世界一小さな私」ということばに含まれる「世界」が、群島を経由して注意深くまなざされ/聴き取られ、裏返されようとしている。

以来、身体を聴くことを契機に、フーコーのまなざし論を視覚の問題から聴くことへとシフトさせたこの本のことについて、あれこれと考えるようになった。

身体という耳障りのよいことばは、ともすると空疎なお題目になりやすい。しかし、この本は、視覚と聴覚(さらには指先という触覚)の係留点として身体を扱うことで、身体のあり方をより具体的なものにしている。

さらに、Sachiko Mや中村としまるらの演奏を「音響臓器の内側から、体内を照らし出すようにやってきたサウンド」と捉えるその感覚の先には、単に個人の身体だけでなく、まなざす/まなざされる、聴く/聴かれる、触る/触られるという個人間の関係を開かれているように読める。

これらの身体論に感じられるスタンスの確かさは、著者が、肉親の介護という生活の中で汲み取ってきたものなのかもしれない。

このところあまりまとまったことを書く余裕がなかったが、そろそろこの本から得た考えを少しずつ文章にしておこうと思う。

この先の日記で、音楽の話の頻度が多くなると思うけれども、それは何らかの形で北里氏の論考から得た手がかりを活かす試みになるだろう。身体を係留する手だてがなんとか見つかるように書き進めたい。

books sound

20080202

南陀楼綾繁さんから

「ぐるり」が届く。

「ふたたびの音」というコラムで、「かえる目はいろんな目玉を持っている」と題して、かえる目を取り上げていただいた。「浅草十二階」を引用した、こんなフレーズ。「かえる目の歌は、歌い手と聴き手の交換を容易にするのに「適切な下手さ」を持っている」。うれしいなあ。

巻頭インタビューは友部正人。他に、渋谷毅さんのレコーディングの話も。

タクシーでの会話

・節分の人出はどうですか?

・ああ、だめだめ。雨が降ってるでしょう。雨が降ったらだめだよ。お客さんだって雨が降ったら飲みに行こうって思わないでしょう。

・これが給料日だとかだとねえ、飲みに行こうってなるかもしれないけど、それも最近は振込だからね。やっぱり現金の入った封筒がないとね。

・ところでお客さんね、バス停で待ってる人がタクシーつかまえるときね、男と女どっちが多いと思います?

・一人の場合はね、女の人。男の人はね、周りに遠慮して滅多に手を挙げないね。挙げるとしても、バス停から離れたところに行く。女の人は真ん中にいてもさって上げるときがありますよ。たとえば三人くらいいるとね、これは男の人のほうが多い。でも一人だと遠慮しちゃうのね。

・だから、ぼくら、バス停のそばにいくとするするっとスピード下げますよ。とくに今日みたいな雨の日はね。真ん中で女の人がさっと手を挙げることがあるからね。

携帯を忘れない方法を考えてみる

ぼくはよく携帯を忘れる。昨日の「「あっ、忘れてた」はなぜ起こる」を手がかりに、その原因と対策を考えてみたい。

まず、いつも枕元に、目覚まし代わりに携帯を置いている。朝起きてアラームを止めるところまではいいのだが、そのときは寝間着だから、携帯をポケットに入れるわけにはいかない。あと枕元から携帯を取って服のポケットに入れるのを忘れる。

携帯の目覚ましは便利なので活用したい。

となると、起きてしばらく経った後、適切なタイミングで、「携帯をポケットに入れること」を想起する工夫が必要となる。

まず、出かけるとき、というタイミングで想起する方法はどうか。

出かけるときにチェックすべきものを口で唱える、というのはひとつの方法である(「報告、連絡、相談」をホウレンソウ、と言うように)。

もうひとつ、想起のタイミングじたいを変更するというのはどうか。

たとえば、枕元にその日はくズボンをあらかじめ置いておき、その上に携帯を置いておく。「着替えるとき」というタイミングに、まさにそこに携帯があれば想起しやすい。なんだか遠足の前の日みたいだな。

ギターを忘れない方法

最近は電車で荷物を必ずひとまとめにするようにしている。あまりに忘れ物が多いからだ。

忘れ物をするときは、たいてい複数の荷物があって、その一方を忘れる。いちばんよくやるのは、網棚に置いた荷物だけ忘れる、というものだ。乗っている最中に「あみだなあみだな」と思い出しても、いざ降りるときに忘れるからアブナイ。

そこで、網棚に荷物を置くときは、面倒でも、すべての荷物を網棚に隣り合わせにすることにした。最近は、このおかげでギターを忘れることが減った。

books taxi memory

20080201

橋本治「日本の行く道」集英社新書

かつていた、ジャイアンのようないじめっ子、あるいは「不良」はなぜ消滅したのか。

橋本治は、学校外の「大人」の世界が消滅したからだとする。家でも学校でもない外が消え、世の中には「家か学校か」の二択しかなくなった。そして、家で親から排除されることと、学校で友達から排除されることが、同じ形式で切実になってしまった。それがいじめによる自殺の原因ではないか、という。

なぜ大人の世界が消滅したか。それは、世の中が便利になって、少なくとも表面的には、大人だけが到達しうるスキルというのがほとんどなくなってしまったからではないか。しかし、子どもにさまざまなスキルが備わったからといって、精神まで大人になるわけではない。そういう子どもに自立を強いるより、ちゃんと自立に必要なものを用意しましょう、という話。

教員稼業の身としては、「スキルでないもの」をどう教えるか、と考えざるをえない。このあたり、内田樹氏の緒論と通じるところがある。

後半は「便利な世の中」の話をブリッジに、やや唐突に、超高層ビルを止めましょうという話、そして、機械でなんでも解決する世界に未来はあまりない、という話に。田圃で一人で耕耘機を動かす老人の孤独と、その孤独に耐えうるための機械、という酷薄な風景に目を配るあたりに、橋本治の人に添う力を見る。

じつはこの後半を読みながら、あることに気づいてしまったが、あえて書かないことにする。

梅田 聡「あっ、忘れてた」はなぜ起こる(岩波書店)

これはたいへん見通しのよい本だった。記憶/忘却に興味がある者にとっては、コンパクトかつ刺激的な内容。

まず、著者は4つの記憶「し忘れ」「しまちがい」「(出来事の)ど忘れ」「(情報や知識の)ど忘れ」を分類した上で、「し忘れ」について話を進める。

「し忘れ」は計画を実行し損なうときの問題で、心理学では「展望記憶」と呼ばれる。展望記憶で重要なのは、ただ思い出すのではなく、「あとでタイミングよく思い出す」ことである。

著者は、何かやらなければいけないことがある、ということをタイミングよく思い出すことを「存在想起」、やらねばならぬことがなにかを思い出すことを「内容想起」と分類して論を進める。

ここからが、シャープな論考でおもしろい。

内容想起と存在想起とは、どうやら脳内でも区別されている可能性がある。そのことを、著者は健忘症と認知症との比較や、フォールスメモリ研究から明らかにする。

何かを思い出すということは、思い当たるための構えがあるということでもある。じっさいわたしたちは、「思い出そう」とするときに思い出しやすい。この「思い出そう」という構えのことを、かつてタルヴィングは「検索モード」と呼んだ。著者は、この「検索モード」を換骨奪胎し、想起の前に脳がいち早く反応を始めているという最近の知見を紹介している。

このあたりの話は、下條信輔さんの「記憶とは知覚によって随時更新されるいわば「弱い知覚」である」という話ともつながり、興味深い。

おもしろいことに、展望記憶は年をとってもあまり衰えないという。展望記憶は、誰かとの約束や作業にかかわることが多く、コミュニケーションスキルを必要とするケースが多い。こうしたスキルは、若者よりむしろ大人のほうが長けているのではないか、と著者は考える。

そうか。展望記憶の苦手な自分は、子どもだなあ。

books memory

to the Beach

contents