1.訓練段階?

工場側も素人の生徒の受入には苦労した様だ。

先ず鉄板を切り、ヤスリで所要の形に仕上げるのに必要な基本作業が、ハツリとヤスリがけだ。

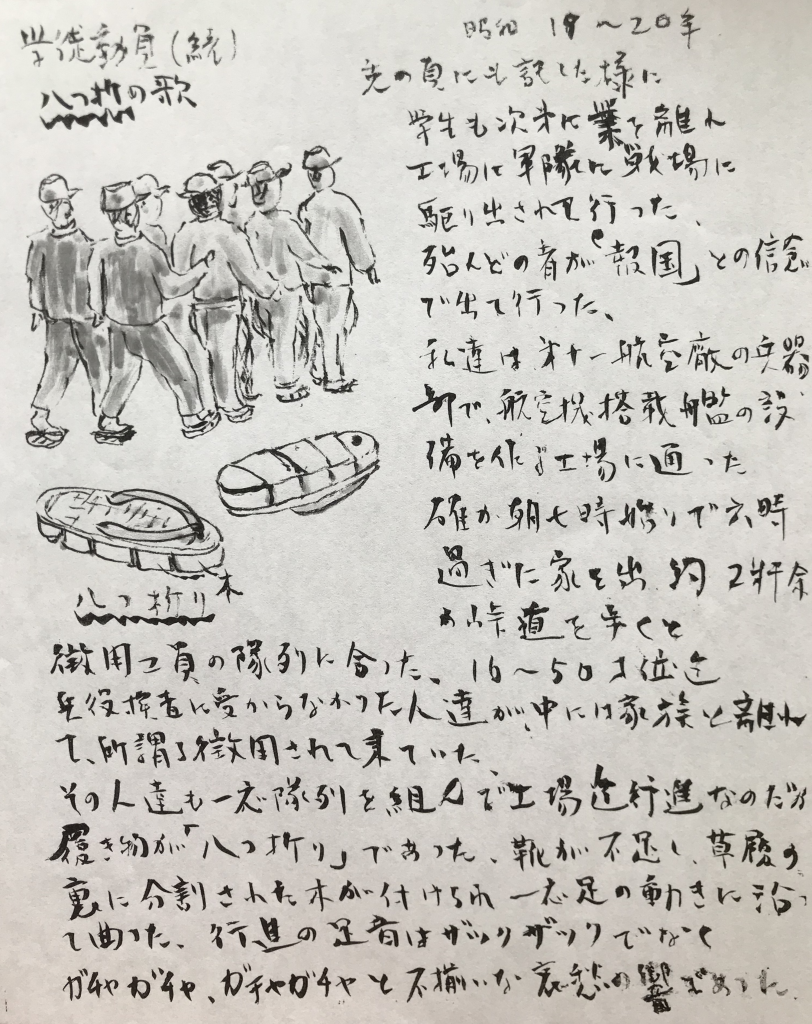

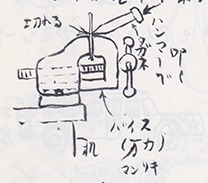

ハツリは図の様に約2mm厚位の鉄板を、切りたい線に合わせてバイスに挟み、タガネをあてて頭をハンマで叩く。近くからハンマを振り降ろせば、タガネの頭に当る確率は高いのだが、力が弱いから大きく振りかざして、ガンとタガネを打つ訓練をする。

ベテラン工員の中には之が上手な人が居て「彼を見習え」と云われて、大きく振り上げてゴツンとやるとタガネよりそれを握っている手に当った。当分親指は傷だらけだった。

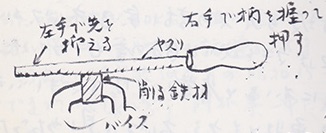

ヤスリがけは削る鉄材の上にヤスリを当て、左手で先の方を下に抑え、右手で握った柄を押すが、ヤスリが水平に移動しないと平に削れない。常に水平移動を保ちつつ、往きは力強く押し、帰りは左手圧力を抜いてを繰り返す。

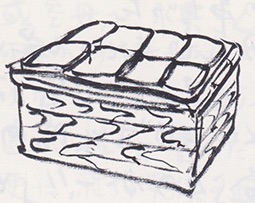

【スコヤ】

直角ゲージ(スクウェア)の事だが、直角精度、平面精度も出すための基礎加工技術を習得するのに最適課題の作品である。

何れにしても素人の中学生に何をやらせようか、工場幹部もお守りに四苦八苦した様だ。定盤、ベンガラ、シカラップ(スクレーパー? 金属削表機)等による平面仕上げ技能を習得した形*。

*注:定盤は鉄製の精密な平面台。定盤の上にベンガラをふりまいてスコヤを接触させると、凸のところには紅がつくが、凹のところにはつかない。そこで凸の部分だけシカラップで削る。これを繰り返して、精密な平面に仕上げる。

細馬芳博(昭和4年生)のノートから

昭和19-20年の話(注は本人からの聞き取りをもとにつけた)