カテゴリー: cinema

小森はるか+瀬尾夏美 「《二重のまち/交代地のうたを編む》—民話の誕生に立ち会う」を観たあとに

昔話は、いつ昔話になるのだろう。

最初の物語はたぶん、とても個人的なものだったに違いない。どこへいって、なにをして、どうなったか。いった理由もした理由もそうなった理由も、その人の来歴、その人の癖にまつわるものだったろう。それが無類におもしろく、かなしく、おそろしく、だから誰かに話さずにはいられなかったとして、けれど、その個人的な語りを、わたしは語り直す資格があるのだろうか。その来歴も癖も持ち合わせないわたしが、語り手と同じ情動をこの身に立ち上げ、わたしがきいたときの情動を他の誰かに立ち上げることができるだろうか。できたとしても、それは来歴も癖もない、空虚な語りではないだろうか。だとしたら、わたしの語りで情動を立ち上げてしまった人は、わたしの空虚に誘われるしかないのではないか。

それでもわたしは、わたしのきいたその語りを語り直してしまう。きいたわたしも語っているわたしもただの幻ではなかろうかとおそれながら。そのとき不思議なことに、わたしは物語から個人的な痕跡を抹消し普遍的な語りへと向かうのではなく、むしろ、わたしはわたしをまさぐりはじめる。体をもぞもぞと動かす。手で手を擦りはじめる。わたしではない誰かの動かしたからだをわたしに立ち上げるために、わたしのからだをわたしではない誰かのからだとして使い始める。わたしはわたしを上下させ、わたしでわたしを擦り、わたしではないわたしへとわたしを分かとうとする。そしてようやくわたしは、わたしではない誰かのことを、おずおずと語りはじめる。

ラジオ何処へ#28 「愛がなんだ」は犬の綿の国星

この映画ってもう犬映画です。岸井ゆきのが演じるテルコは犬。犬としか思えない。そしてテルコが思いをよせているマモルも、テルコには人間に見えてるけど、実は犬。あと、葉子に思いをよせているナカハラも犬。カタカナの名前の人はみんな犬です。で、葉子とすみれだけが人間。そんでもって、すみれの人間っぷり!もうすごいシャープで、犬のことなんかちっともわかってなくて。これは犬が人間のこと好きすぎて、いっそ人間になりたいっていう、犬版「綿の国星」です。テルコは、犬ラップわんわん吠えまくったあげく、人間になったマモルのそばにいる人間になった自分を見ちゃう。二人はたぶん、犬以外の動物の面倒を見る世界でようやく一緒になれる。だって動物園でずっとゾウをずっと見てると、そんな気がしてこない? (放送内容はこの紹介文と少し違います)。

「いだてん」周回遅れその3

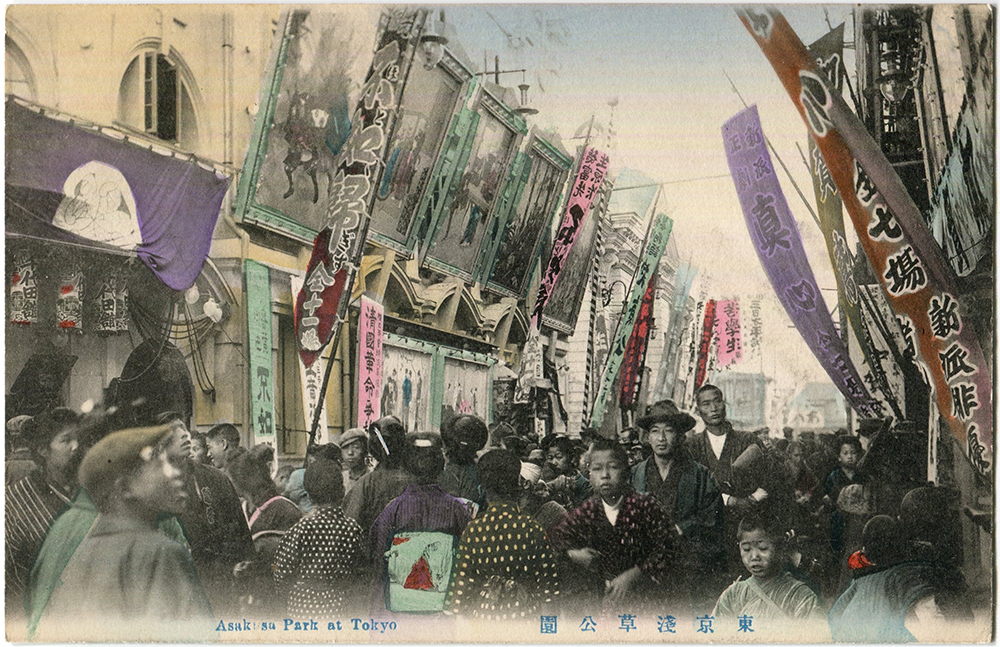

まずは手元の絵はがきを一枚。明治期の浅草で、左端から中央にかけて写っているのが活動写真の千代田館。その隣、奥が電気館。右は三友館だろうか。ということは、これは浅草六区を、ひょうたん池の南端から南に向かって見たところ。カメラマンの背中側、池の北端には浅草十二階がでんとそびえているはずだ。

左手前でピンボケになっている少年が、三友館を見上げる一瞬の表情が、この街に来たことの高揚を示しているようで見飽きない。同じ方向を向いているヒトが何人かいるのだが、あるいは掲げられた看板が見事だったのか、それとも何か見世物があったのか。

さて、やはり注目すべきは千代田館にでかでかと掲げられた「不如帰全十一場」の幟と絵看板だろう。これはまさに『いだてん』第三回で、四三と美川が入った演目そのものではないか。

この絵はがきは明治のいつ頃ものなのだろう。日本映画データベースによれば明治期に『不如帰』は1910年と1911年と二回映画化されている。さてどちらか。その奥の『苦学生』の幟に注目してみよう。こちらは1911年11月15日に電気館(!)で封切りとなっている。ということは、これは1911年(明治44年)の浅草、秋から冬というところではないか。服装もそれらしい。

もう一押しして、明治44年秋以降の都新聞の広告をしらみつぶしにあたれば、千代田館、電気館その他の上映館でいつ何がかかっていたかが明らかになり、時期がはっきりするはずだ。この作業、都新聞のある図書館でいつかやろうと思いつつ、さぼっております。すみません。

不如帰のかかっているのが仮に千代田館だとすると、専属の人気弁士がいたはずで、こちらも当時の新聞をくまなく繰っていけば誰かわかるかもしれない。というか、ドラマの中で見事な活弁をふるっておられた坂本頼光さんがすでにご存じかもしれない。

絵はがきの画像を見るときは、モニタいっぱいに引き延ばして見ることにしている*。片目をつぶって見ていると、だんだん写真の中に入っていけそうな感覚が立ち上がってくる。そうすればしめたもので、あの左端の少年の横を抜けて、雑踏の中にまぎれることだって、できてしまうのだ。活動写真を見終わった四三と美川がひょいとまぎれていったように。

注:* 拡大用の大きな画像へのリンクはこちら

この画像を右クリック(Macならcontrolボタン+クリック)して「別名で画像を保存」すると、お手元で3Mほどの画像ファイルになります。これをモニタいっぱいに拡大表示してお楽しみ下さい。