カテゴリー: cinema

ラジオ何処へ#16 ワールドリー・デザイアーズ

アピチャッポン・ウィーラセタクンの中編「ワールドリー・デザイアーズ」のこと。

ラジオ何処へ#15 刺青、そして私は誰の前世だろう

アピチャッポン・ウィーラセタクンの短編「Mobile men」と「ブンミおじさんの森」のこと

ラジオ何処へ#14 「世紀の光」

ジングル:BBC Sound Effects http://bbcsfx.acropolis.org.uk/

07038209.wav より

シェイプ・オブ・ウォーター:声の記憶(3):ことばの栓

シェイプ・オブ・ウォーター:声の記憶(2)電話越しの「ハロー・フリスコ」

「シェイプ・オブ・ウォーター」で引用される映画「Hello, Frisco, Hello」の舞台は、1910年代半ばのサンフランシスコ。若きヴォードヴィリアンのジョニー(ジョン・ペイン)は、トラディ(アリス・フェイ)、ダン(ジャック・オーキー)、バーニス(リン・バリ)の四人組で場末のヴォードヴィル劇場に出ている。やがてジョニーが三人とともに名声を得、転落し、再び復帰するまでが物語の大筋だ。

「You’ll never know」が最初に歌われるのは、映画の前半で、劇場の舞台上にはニューヨークとサンフランシスコを模した簡単な書き割りが作られている。トラディはサンフランシスコ、ジョニーはニューヨーク。二人は離れた場所でお互い電話に向かっている。

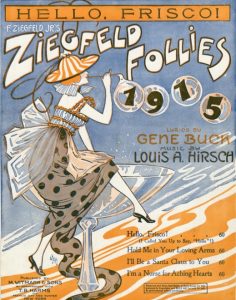

この劇中劇の中で「You’ll never know」は歌われるのだが、重要なのは、この曲がタイトル曲「Hello, Frisco」と続けて歌われることだ。「Hello, Frisco」は、1915年を代表する古い小唄なので、ちょっと寄り道して、どんな歌なのか説明しておこう。

1915年。この年、アメリカの大陸横断電話はようやく開通し、ニューヨークーサンフランシスコ間での通話が可能になった。ジークフェルド・フォーリーズは、この時事をさっそくレビューに取り入れて、「Hello, Frisco」という小唄にした。ニューヨークにいる男が、交換手を急かして、サンフランシスコにいるフリスコという女と語り合う内容だ。

もともとの歌のオープニング・ヴァースでは、男はまずセントラルの交換手に呼びかける。

ハロー・セントラル、ハロー・セントラル

とにかくもう、頼むから早く、頼むから早く、お願いだよ

サンフランシスコにつないでほしいんだ、あの娘が一人で待ってるんだよ

フリスコって名前でゴールデンゲイトにいて

セントラル、ひどいよ彼女をこんなに待たせるなんて

お願いだよ長距離電話、わたしをつないでおくれ、彼女を電話に出しておくれ

歌はここからコーラスになるのだが、最初は電話はうまくつながらない

ハロー・フリスコ、ハロー

ハロー・フリスコ、ハロー

待たせないでおくれ

まったくしゃくだな、どうか交換手を急かしておくれ

なんでこんなに遅いんだ

ハロー、さあきこえるかい?

わかってるだろう、愛してるんだ、きみ

きみの声は音楽のように耳に届く

目を閉じるとすぐ近くにいるよう

フリスコ、電話をかけたのはハローと言いたかったから

2コーラス目でようやく電話はつながり、男性の一方通行の歌から、今度は女性と男性のデュエットになる。

ハロー、ニューヨーク、ハロー(やあきみ、ここにいてくれたらなあ!)

ハロー、ニューヨーク、ハロー(そっちの博覧会はどうだい?クマがいるってきいたけど)

ええあなた、きこえるわ、あなたがここにいてくれたらいいのに

ああ、交換手さん、電話を切ってくださる?(きこえるよ、きこえるよ)

ハロー、あなた、ハロー(きみ、指輪を買ったよ、何もかも用意してある)

わかってるでしょう、愛してるのは(もうすぐ一緒になるんだ、ハネムーンに行こう)

あなたの声は音楽のように耳に響く

目を閉じるとすぐ近くにいるよう

ニューヨーク、あなたに電話をかけたのはハローと言いたかったから

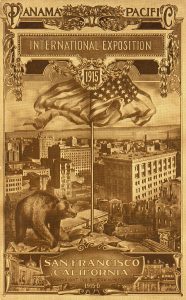

1915年に起こったもう一つのできごとにサンフランシスコ万国博覧会がある。「パナマー太平洋万国博」と銘打たれてこの博覧会は、1906年のサンフランシスコ大地震の9年後に行われ、大都市の復興を印象づけるものだった。ポスターには地震で倒壊した建物の光景に、 州のアイコンであるクマのイメージが重ねられた。会場の中心では宝石塔がライトで照らし出され、巨大な噴水が設えられた。アメリカ初の蒸気機関車が展示され、日本庭園が整備された。ハワイのウクレレが紹介されたのもこの万博で、この後、アメリカではウクレレが大流行する。

東海岸との電話線の開通もまた、この万博に合わせたものだった。「ハロー、フリスコ」で男性の語る「そっちの博覧会はどうだい?クマがいるってきいたけど」というセリフは、この万博のことを指している。

相手につながっているともつながっていないともわからない長距離電話。ここにはいない相手に向けて、受話器に語りかける愛のことば。この「Hello, Frisco」に続けて、アリス・フェイは受話器を握ったまま「You’ll never know」を歌い出すのである。

シェイプ・オブ・ウォーター:声の記憶(1)

シェイプ・オブ・ウォーターは、幾重にも入れ子になった、声の記憶の物語だ。

朝鮮戦争から13年、映画の舞台はおそらくは1962年。政府の秘密機関で掃除婦として働くイライザは、映画館の上にあるアパートの一室に住んでいる。同じアパートの住人で売れないイラストレーター、ジャイルズの部屋には白黒のテレビがあり、古い映画が映っている。

イライザが遊びに行くと、テレビでアリス・フェイが「You’ll never know」を歌っている。実はこの歌を主題歌とする「Hello, Frisco, Hello」(1943)は、1915年、まだ映画がサイレントだった頃、ヴォードヴィル光芒期を舞台にした映画である。つまり、2017年の映画の中で1962年のテレビが映し出しているのは1943年の映画、さらにその映画は1915年を描いているというわけだ。

アリス・フェイは1930年代後半から第二次大戦中の1940年代前半にかけて20世紀FOX社のミュージカル映画の看板女優だった。ジャイルズがちらりと話しているように、彼女は人気絶頂だった1945年、自身の主演映画の編集のひどさを見て憤然とFOXのスタジオを出て、それからはいままでやりたくてもできなかった家庭での仕事に専念した。

アリス・フェイは1930年代後半から第二次大戦中の1940年代前半にかけて20世紀FOX社のミュージカル映画の看板女優だった。ジャイルズがちらりと話しているように、彼女は人気絶頂だった1945年、自身の主演映画の編集のひどさを見て憤然とFOXのスタジオを出て、それからはいままでやりたくてもできなかった家庭での仕事に専念した。

彼女のヒット作は、19世紀末のシカゴを描いた「In Old Chicago」(1938)や、20世紀初頭の歌い手たちの世界を描いた「アレクサンダー・ラグタイム・バンド」(1938)など、現代劇というよりは古き良きノスタルジックな作品が多い。「Hello, Frisco, Hello」もそうした映画の一つ。この映画でアリス・フェイは、古いヴォードヴィル・ソング「They Always Pick On Me」(ベティ・ブープが「ミニー・ザ・ムーチャ」で泣きながら歌う歌)や、ティン・パン・アレイ時代の佳曲「By The Light Of The Silvery Moon」を歌っており、いやが上にもノスタルジックな雰囲気を高めている。

その中にあって「You’ll never know」は意外にも「Hello, Frisco, Hello」のための新曲だ。作曲は「ブロードウェイの子守歌」や「チャタヌガ・チューチュー」など幾多のスタンダードを生んだハリー・ウォーレン。新曲なのになぜか懐かしくきこえる理由は、冒頭の「You’ll never know just how much」のメロディにある。ソドミソ、ミドソ。ハリー・ウォーレンは、ビューグル(軍隊ラッパ)の音階をこの冒頭に埋め込んでいるのだ。第一次世界大戦前後には、アーヴィン・バーリンの「アレクサンダー・ラグタイム・バンド」や「Oh How I Hate To Get Up In the Morning」など、ビューグルの音階を巧みに取り入れた歌が流行ったが、この「You’ll never know」もそうしたスタイルを模しているのである。

けれど、この曲がなぜ「シェイプ・オブ・ウォーター」で重要な役割を果たすかを考えるためには、ただの懐かしさだけを語るだけでは足りない。

(続く)

松野泉×細馬宏通『さよならも出来ない』アフタートーク

2017.8.27、第七藝術劇場での映画『さよならも出来ない』上映後に松野泉監督とトークをしました。撮影現場の騒音をどうやって作品に取り入れたか、劇伴音楽と音響の境目は? キャラクターと人生の話など、なかなかおもしろい内容になったと思います。

その内容が詳細に書き起こされたノートができましたのでご覧下さいな。→松野泉×細馬宏通『さよならも出来ない』アフタートーク

鈴木卓爾さん×松野泉監督のトークもよいです。

見逃した!という方、神戸元町映画館で10/7-10/13までやってますよ。

映画『メッセージ (Arrival)』 の言語感覚

以下は大いにネタばれを含んでいるので、映画を観てからどうぞ。

『メッセージ』の雰囲気をおおよそ楽しんだ。

色彩を抑えた、霧深い夢のような映像による構成、ヨハン・ヨハンソンの繰り返しを多用しながら聞き手の居場所を危うくさせる音楽はともに、この映画の持っている不思議な時間感覚を支えるものでだった。その霧の中に現れる物体やヘプタポッドの設計(やけに威力のある吸盤も含めて)も納得がいくものだった。

にもかかわらず、この映画のある点でどうしても納得がいかなかった。それも物語の根幹に関わる決定的な点で、だ。それはヘプタポッドの「文字」の扱いである。

この物語のもっとも重要な点は、ヘプタポッドたちの文字を解読する作業を通じてルイーズの時間認識が変化してしまう点にある。彼らの文字は、人類の言語のように、はじめから読み下して最後に到達する、という風には書かれていない。むしろ「目的論的」に、全体から細部に向かって読み込まれていくような言語だ。ルイーズはこの文字の読み方を通して、未来を見通してしまう言語感覚を身につけ、時間の感覚そのものまでを変容させてしまう。このような文字をテッド・チャンは「表義文字」と読んでいるが、墨のように一気に吐き出されて形をまとう文字デザインは、この「表義文字」を表すのにふさわしい創意だと思う。

ところが、映画では、せっかくのヘプタポッドの表義文字を、あたかも「表意文字」のごとくパーツにばらしてしまう。しかもルイーズはヘプタポッドと話すにあたって、そのパーツを通常の言語のごとくシーケンシャルに組み合わせてしまう。何よりわたしが決定的についていけないと思ったのは、映画の後半で、ヘプタポッドのことばが字幕で翻訳されて表示される場面で、このように安易に翻訳されるともう、彼らは、時間軸に沿って生きる人類のように時間軸に沿って話す、ただの人類並みの生き物にしか見えない。

「あなたの人生の物語」は、われわれが用いる言語と異なる時間構造を持った言語の話であり、それを映画化することは、とりもなおさず、映画の時間構造じたいを揺るがしてしまいかねない無謀な試みになりえたはずである。この点において、『メッセージ』は、ルイーズ母娘のエピソードとヘプタポッドとのやりとりを巧みに繋ぎながらこちらの時間感覚を揺るがしてくれるものの、そこで扱われている言語感覚は(残念ながら)ごく穏当で因果論的なものだった。

それでも、わたしはラストのエイミー・アダムスの顔、未来を見通しながら相手を抱きしめるその陰影に富んだ表情に、報われた気がしたのだけれど。

* あとでつらつら思い出してみると、ルイーズは最後のほうで、パッドでパーツを組み合わせるのでなく、壁に直接手を当てて文字を描くということをしていた。あの演出はもしかすると、ルイーズが因果論的な書法から脱却して、ヘプタポッドたちの書法を身につけたことを意味していたのかもしれない。とすると、ここでの感想はちょっと書きすぎだったかもしれない。

映画「風の波紋」のこと

年配の女性が一人、屋根の上で雪かきをしている。最近の人がよく使うスノーダンプではなく、彼女の体躯に見合ったスコップで。しかし、そのスコップにどっかり盛られた、けして軽くはないはずの雪を彼女が振り返りざまにあざやかに放るとき、そして放られる雪をカメラが間近で捉えてその重さを表すとき、彼女の足腰のキレのよさはただならぬことがわかる。雪に割り入れられるスコップの音、投げられる雪塊のどさりという音が捉えられ、目だけでなく耳もまた、その所作に驚かされる。

彼女は軒先の方を見て「あのハナサキまで」と雪堀りの範囲を言う。そうか、ここは雪深いだけでなく、突端を「ハナサキ」と呼ぶ土地なのだ。

このように映画は、生活を説明することばを費やすかわりに、暮らしの中にいる人の所作をとらえ、その人のことばによってそこがどんな土地かを浮かび上がらせる。

カメラの向こう側の人たちは、もしたった一人だったならことばを発しなかったかもしれない。ことばは、カメラのこちら側に人がいるからこそ発せられたのかもしれない。しかし、ことばはカメラのこちら側に聞こえがよしに放られているわけでもない。体を動かしながら、その動きに合わせてぱっと息を吐くように、そばにいる人に届くだけの声を出す。その声がマイクでとらえられ、ドキュメンタリーのモノローグになっている。

茅葺き屋根を作る場面で、声が、そして音がする。茅の中から一本の針が音と共にずぶりと現れる。突き刺されたその針の勢いにはっとすることで、観る者はここに突き刺す側と突き刺される側があり、突き刺された側は「もうちょっと下(しも)」と大声で答えることによって突き刺した側に針のありうべき位置を知らせるのだと知る。そして、茅葺き屋根を葺く作業には針を用いて茅を縛る作業があり、そのためには屋根の裏表に人が立ってこのような協働作業を行うことが必要だと知る。そこで起こっていることを映像の手がかりと、観るこちら側に立ち上がる民俗学的関心とによって、一挙に理解する。これは、映像による民俗学的記述ではないだろうか。

束がくるりと一回転して刈った稲が結わえられる。ぎっちり縛った結び目に余りを割り入れる所作から、束ねられた茅の意外な固さを知る。茅の束を打ち込む槌音の高さから、茅葺き屋根の固さがわかる。

まず所作のあざやかさに目と耳が惹かれ、そこから行われる作業の意味に気づく。交わされていることばから、そこで用いられる語を知る。「風の波紋」の民俗学は、そんな順序を踏む。

権兵衛さんという人がはじめて画面に現れたときにも、そこで起こっていることが何かを察するより早く、まずこの人の所作に魅了された。権兵衛さんは、雪かきをしているボランティアの羽鳥さんに声をかける。そのとき、権兵衛さんは、スノーダンプから雪をおろす手つきの違い、水平の場合、垂直の場合の違いを あざやかに対比してみせたのだ。こうすっと持っていかれっから、身を。こうだよ。「身を持って行かれる」という言い方があるんだ。そして、この人はなんて豊かな動作を持っているんだろう。

そう思ったら、続く場面で、権兵衛さんは、「田植え職人」の所作とそうでない人の所作とを、これまたあざやかにやってみせた。見えない苗を口に一束、二束くわえて、目にも止まらぬ速さで植えてから口から次の苗をとるしぐさ。それから今度はそれと対照的な、一束一束を植えていく非職人のゆっくりとした動き。

じつはことばとしては語られないけれど、その非職人のゆっくりとした植え方こそは、この映画の主たる語り手でもある木暮さんの植え方なのだ。

その木暮さんのゆっくりとした、しかし確かな植え方もまた、映画は何度もとらえている。終盤近く、木暮さんは自身の田植えを「しょせんニセモノだからね」と自嘲しながら、それでも「私のキャンバスのようなもんだから」と苗を植え続ける。権兵衛さんによって実演される速さも木暮さんの遅さも、この土地の田植えのあり方なのだ。

一つ、とりわけ印象に残っている場面がある。雪深い山をかんじきを履いて歩いて行く茸狩りのシーンだ。

深く積もって凍った雪は、地上からは届かない、縦横無尽の渡りの空間を広げる。地上の人の手が及ぶことのないその高さに、ヒラタケがあちこちシグナルのように生えており、一行は凍ったそれをぽきぽきともいでゆく。

カメラはふと一行から離れ、彼らの雪渡りを上から俯瞰する場所に留まっている。突然、画面をウサギが横切る。その、広々とした雪上を渡っていくウサギの軌跡、そしてウサギめがけてすばやく放られる鎌が虚しく雪にささるさくりという音の遠さといったら!

この映画の冒頭では、宮沢賢治の「雪渡り」の寸劇が演じられる。わたしは長いこと、「雪渡り」のことを幻燈会の童話だと思っていたけれど、そこで記されている「すきな方へどこ迄でも行ける」というのがほんとうはどういうことなのか、じつはこの映画を観るまで知らなかった。広々とした雪原に点在するヒラタケと駆け抜けるウサギと放物線を描く鎌。この場面によって、賢治の「雪渡り」のイメージはすっかり新しくなった。

ここに記してきたことは、まだまだ、この映画の魅力のごく一端に過ぎない。震災をはさむ、五年に及ぶ長い撮影期間のあいだに起こったいくつもの何気ない奇跡の瞬間が、この映画には詰まっている。とても書き尽くすことはできない。

ただし、どの一瞬にも、これ見よがしに迫ってくるような押しつけがましさはまったくない。はじめに記した年配の女性は、雪堀り(雪かき)が一段落すると屋根の上でせわしなくタバコをふかしはじめる。その所作によって、先ほどまで感じられていた雪の重みがふいに煙の軽さになったようで、そして彼女はまるでタバコをふかす場所をこしらえるためにあんなに力強くスコップを振るっていたかのようで、会場のあちこちから笑いが起こった。

迫力のある映像、しかめつらしい深刻さを連ねる代わりに、見る側にスコップの雪のようなユーモアを放り、その雪の一撃でこちらの感度を研ぎ澄まさせる。そこに、人それぞれの暮らしの陰影が自然と浮かび上がる。『風の波紋』のユーモアは、そのような機知に満ちている。

これは現代の「北越雪譜」ではないだろうか。

(細馬宏通: 2016.4.16に記したものを再掲)