横井軍平氏へのインタヴュー(任天堂にて 1995年) | |

| バーチャルボーイとステレオの秘密 |

ゲームウララvol.4 (コアマガジン) 1995年11月号に掲載

| (Y: | 横井軍平さん) |

| (E: | EV / 細馬宏通) |

| 奥行きの玩具 | |

| Y: | 昔、ウルトラハンドっていうのがありましたよね。 |

| E: | 先に吸盤がついてるプラスチック製のマジックハンド・・・ |

| Y: | あれがわたしの処女作なんです。 |

| E: | うわあ、それ、うちにありました。 |

| Y: | 昭和42年か3年ですね。 |

| E: | いやはや処女作は、こちらからあちらに飛び出す玩具だったというわけですね。 |

| Y: | それから「ウルトラマシン」「ラブテスター」「光線銃SP」 「光線電話LT」・・・ |

| E: | まさに体感マシンの歴史をたどってこられたわけですね。視覚触角聴覚とあらゆる感覚をめぐった上で、しかもゲームウォッチ、ゲームボーイとゲーム機にも次々と関っておられる。 |

| Y: | スーファミのバズーカもやりました。これはおもしろいシステムでしてね。それまでの画面を打つシステムは、画面じたいがターゲットだったんです。だから、画面から離れれば離れるほど難しくなった。でも、アメリカならともかく、日本みたいな狭い家屋の中で離れて撃つなんていっても無理じゃないですか。それなら画面の中で飛ばしてしまおうっていうのを作ったんです。撃った瞬間にはもう弾は画面の中、でその先がまだあるっていう風にした。バズーカで打ちますね。すると画面の中で、弾がしゅるしゅるーっと飛んでいくわけです。で近くの標的は当たり判定が甘く、遠くのやつは当たり判定を辛くする。 |

| E: | 画面の外にあった奥行きを、画面の中で実現しちゃうっていうシス テムだったわけですね。 |

| 故郷は宇宙 | |

| E: | そして、いよいよ今回のヴァーチャルボーイということになるんですが、これはすごく静かでかっこいいマシンだと思いました。こちらからあちらに入っていくマシンとでもいいますか。ソフトでは特に「ギャラクティック・ピンボール」が涙が出るほどクールで・・・。 |

| Y: | まず、ヴャーチャルボーイでは、これまでのゲームとは別のユーザーを開拓したかったんです。だから、最初に出すソフトというのは、誰にでもできるゲームにしたかった。で、ピンボールにしたわけです。2つのボタンを押せばフリッパーが動くのだから何の説明もいらない。ユーザーを掘り起こすにはもってこいなわけです。 |

| E: | でも結果的にはすごく高度なステレオ表現になってますよね。 |

| Y: | いや、最初からああだったわけじゃないんです。開発のはじめのころは、一枚の板を描いてそこにボールを転がしてるというもので(笑)。それだったら現物のピンボールのほうがよっぽど派手でおもしろい。そこでまず、いっそ板ははずして宇宙をバックにしろって指示したんですね。この世のどこがもっとも遠近感があるかといえばそれは宇宙ですから(笑) |

| E: | 無限遠ですからね(笑)。 |

| Y: | で、その無重力のはずの空間で、なぜか一方向に力を感じるようなソフトにしようってことになったんです。ボールである必要すらない。パックの方が描きやすかったらそっちの方がいい。盤面のエッジ(枠)の部分はもちろん必要ですけれども、それも何か飛び飛びにポンポンとぶっ立てとけばいいと(笑)。それがあれなんです。で、よくよく考えてみると、盤面をなくしちゃったわけですからどんと空きスペースができたわけです。だからピンボールでなくても構わないからなんでもそこでやらせてしまえと(笑)。そんなノリで垂直に回るルーレットやシューティングなど、立体的なイベントがあれこれ盛り込まれるようになりました。 |

| E: | 盤面がないのに、目には見えない平面がそこには感じられる。エッジはフレーム状になってて、ここをパックが通るときがすごくきれいですね。パックの動きを目で追うことであちこちに仕掛けられた立体感を感じることができる。これはまったく新しいゲームだと思いました。 |

| Y: | たとえば「エイリアン」の面で出てくるリング状の通路、わたくしどもは「チクワ」って言ってるんですけれども、開発中にこれができたときは「おっ」って声が上がりましたね。それまでは平面の中でやってるって感じだったんですが、そこで初めて両眼の立体感のすごさが見えたような気がした。逆にいうと一枚の資料写真で見てもこのすごさは伝わりにくいんですが。 |

| E: | バックが完璧に真っ暗で、手掛かりのない宇宙空間の中にいきなり通路が現れる。なんだか頭の中に花が咲く感じがしますね。 |

| LEDとフードが完璧な宇宙空間を表現した | |

| Y: | 宇宙を真っ暗にできたのはね、LEDのおかげなんです。よそのヴァーチャルリアリティ機器の取材をしてると、どこも液晶を使ってたんで、うちもはじめは液晶を使ってたんですが、どうしても真っ暗にならない。うっすらグレーになるんです。するとね、画面の中に一枚グレーの面ができちゃう。あれこれ立体的なものを描いても、大きなグレーの書き割りのこちら側に浮かんでしまって、世界がすごく閉鎖的なんです。いくら高品位の液晶を使ってもグッとこない。 そこにちょうどある業者の方がLEDを売り込みに来られたんですね。はじめは、お断りしようかと思ったんですが、いや待て、LEDならグレーにならないじゃないかと。で、試してみるとこれが底無しの立体感でして(笑)。真っ暗になる。向こうの方までずーっと入っていける感じがする。これでいこうってことになったんです。 |

| E: | 「コズミック」のフレームや「エイリアン」の骨格など、バックの黒とあいまってすごく繊細で美しいですね。 |

| Y: | LEDは384×224×4階調なんですが、けっこう表現力があるんです。ゲームボーイでは4階調でたいていの絵は描けたので、その経験を生かせば今回もいけるだろうと踏んだわけです。 |

| E: | フードもその真っ暗感を高めるために? |

| Y: | その通りです。横から光がもれてくると、向こうに入っていく感じがそがれるんですね。ですからああやってびしっと覆ったんです。 |

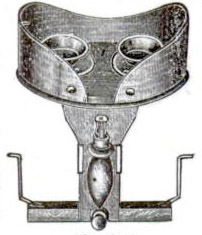

| E: | じつは1世紀以上前にできたホームズタイプっていうステレオ写真のヴュワーがまさに同じ形のフードを付けてるんです。つまり19世紀半ばのステレオ写真愛好家も、やはり写真の世界に没入したかったわけで、それには目の横から入ってくる光がじゃまだった。そこで、完璧な没入感を得るためにフードをつけたんです。だからぼくはこのフードを見てキュンときちゃいまして。徹底的に向こうの世界にいきたいっていう思いはみんな同じデザインにたどりつくんだなあと思いました。 |

| Y: | こういう入っていく感じというのは、一枚絵のグラビアではなかなか伝わらない。実際に体験してぜひ「入って」いただきたいですね。 |

19世紀、ホームズタイプのステレオヴュワー。

フードと覗き穴の形はヴァーチャル・ボーイをほうふつとさせる。

to the Beach contents