昨日(2020.4.8)、神田視聴室で、ライブを行ってきました。

観客はなく、歌って演奏するのは私1人。その場にいたのは試聴室のオーナーの根津さん1人です。

こういう形にした理由の一つは今の新コロナウイルス問題です。移動の方法も集まり方も滞在時間も、最小限にしようと思っていました。演奏は無観客で行い、配信のみ。わたしは電車を使わずに機材を背負って自転車で試聴室へ、根津さんはご自宅から車で移動。できるだけセッティングはシンプルにして、本番一時間前から準備をして、そこから終了して片づけまで、根津さんと二人だけで行おうと決めていました。作業中はお互いマスク着用で、本番のみマスクははずす。ただしモニタ卓と舞台とは十分距離をとる。PayPalで投げ銭を集めて、集まったお金は試聴室に渡す。一方、わたしは、試聴室のすばらしい音環境を独り占めにできることでおそらく報われる。

結果的に、前日、東京都に「緊急事態宣言」が発令されましたが、この、当初決めたやり方に変更は必要ないと思いました。

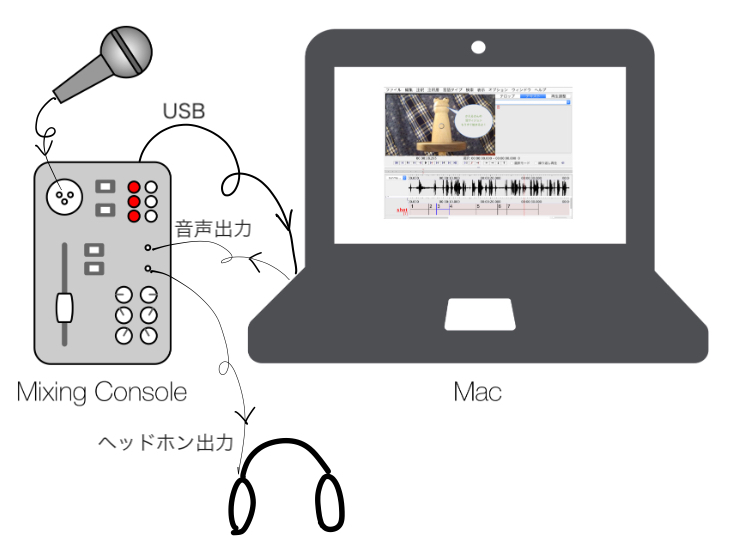

予定通り、根津さんと私の2人でセッティングを行いました。根津さんがマイクやケーブル、ミキサー卓などを設置して下さって、わたしの方は配信用のPCやミキサーの調整、それから2人で音出しとミキシングの調整。幸い、この一週間、自分でツイキャスなどの配信を経験していたので、それほど時間はかからずにスタンバイできました。

ひな壇になった観客席は、いっぱいに入れば30人。でも今日は観客はいない。一時間、本番で歌って話して、それから片づけ。打ち上げはなし。20:00に小屋入りして、23:00前には試聴室をあとにしていました。

こう書くと、ずいぶんさびしい感じがするかもしれませんが、実際はとても充実した、不思議な一夜でした。

普段、観客がいてスタッフもいてたくさんの人の前で演奏しているときは、目の間にいるのは一人一人違う来歴のもとに集っているお客さんであり、その人たちがいちどに視線を投げかけてくる。違う来歴をもちながら、一度に笑ったり拍手したり、なんなら一緒に唄ってくれたりもする。それがライブの高揚をもたらしている。それに対して、この夜は、根津さん1人で、ミキサー役であると同時に観客でした。ところが意外にも、そうやって離れたところにいる根津さんを見ながら唄っていることが、とても豊かな時間として立ち上がってきました。

普段、1人で配信しているときは、私は自分で歌ったり語ったりしながら、一方で今マイクの調子はどうなってんだろうとか今配信がうまくいってるだろうかとか、いろんなことを同時に考えなければいけない。歌っている最中にもそういう考えがチラチラッと頭をよぎることがある。ところが、ライブハウスに入るときには、そういう心配はほとんどない。 根津さんがフェーダーを上げ下げして、常に私のボーカルマイクとギターマイクのバランスをとっている。それを見るだけでわたしは、ああ自分はとにかく好きに歌えばいいんだと言う気分になる。根津さんのやってくれていることに対するある種の信頼感が生まれて、いろいろな心配ごとをその信頼感がきれいに地ならししてくれる。その上に私は楽々と腰を下ろして、歌うことができる。すると、自分の歌声に対する集中度がいつもよりぐっと引き上げられる。この感覚はとても特別なものだと思いました。 もちろん、この信頼感は、本番前の一時間、二人で黙々と(いや、多少の雑談を交えながら)、この日のセッティングをしている間に形成されたのだと思います。

根津さんは、 平時であれば、毎晩のように様々なバンドの演奏を聞き、自分の耳を耕してこられた方です。その人が自分の演奏を聞いてくれている。そのことで、わたしはもう充分報われている気がしました。

ここまで書いたことは、おそらくライブをやったことのある人の多くが経験している感覚であり、今さら言うまでもないことかもしれません。でも、この日、二人で最初から最後までやることで、作業の一つ一つから立ち上がってくる感覚のひとつひとつがはっきりとした形で意識されて、わたしは久しくこういう感じを忘れていたことを気づかされました。

そして、場所の力。目の前に広々とした観客席がある。今は空席だけれど。その広い空間に向かって歌うことによって、私は今まさに歌うべきところで歌っているのだという確信が生まれる。それは決して気のせいではない。わたしが歌う声の反響が、眼の前に拡がっている空間の広さに見合った響きで跳ね返ってくる。これは確かに、広々とした、何人もの人が座っていられる空間だ。私は「ライブハウス」が持っている、ごくごく基本的な、屋台骨のような力をまざまざと感じました。

今や政治家も誰もかも、「ライブハウス」ということばをまるで仕分けのための記号のように使うけれど、本来「ハウス」とは、信頼によって支えられた、人が集い居心地のよい広さを持つ「家」のことなのだ。そして「ライブハウス」は、ライブを行うことによって生まれる。その夜のために準備をして、その夜の音を鳴らす。そのことによって、そこがどんな場所かが、毎夜明らかになる。試聴室の根津さんも、そうやって長い間やってこられた。そういう「ライブハウス」のあり方を、この生きづらい時代にあっても、なんとか持続することができればいいと思います。そのためには、何が必要なのか。営業が難しい今、補償はぜひとも大事だと思います。その一方で、わたしは、やはり、演奏が行われること、たとえ一人でも、その演奏を見届ける人がいること、そして演奏によってそこが「ライブハウス」であると明らかになることが大事だと、今回思いました。

昨晩は、たくさんのご視聴、そして投げ銭をありがとうございました。

かえるさん/細馬宏通(2020.4.9)