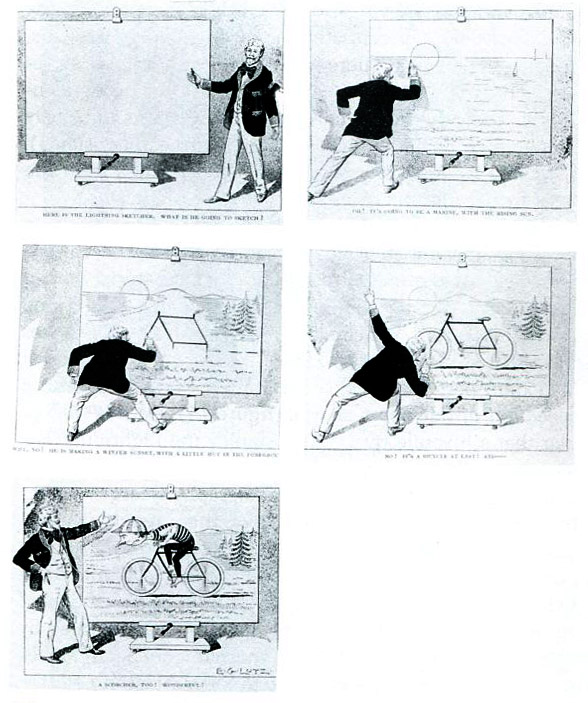

エドウィン・G.・ルッツは1897年にライトニング・スケッチをいかに行うかについて記録を残している(二十年後、彼はアニメーションについてのマニュアルを書くことになる)。* 描き手は何も描かれていないイーゼルの前に立ち、絵を描きながら講釈をする。まず、最初は海の情景を描き、次にディティールを描き加えるうちにそれを冬の日没の光景に変えてしまい、さらには自転車に、そして最後はサイクリストにしてしまう。ほんの数本を描き加えるだけで予想外の変化が起こることと、描く速さとによって目新しさが生じる。その素早さは、画家のダイナミックな姿勢からも察せられるだろう(もしかしたらルッツは特定の画家の姿を描いたのかもしれないが、特定はされていない)。

エドウィン・G.・ルッツは1897年にライトニング・スケッチをいかに行うかについて記録を残している(二十年後、彼はアニメーションについてのマニュアルを書くことになる)。* 描き手は何も描かれていないイーゼルの前に立ち、絵を描きながら講釈をする。まず、最初は海の情景を描き、次にディティールを描き加えるうちにそれを冬の日没の光景に変えてしまい、さらには自転車に、そして最後はサイクリストにしてしまう。ほんの数本を描き加えるだけで予想外の変化が起こることと、描く速さとによって目新しさが生じる。その素早さは、画家のダイナミックな姿勢からも察せられるだろう(もしかしたらルッツは特定の画家の姿を描いたのかもしれないが、特定はされていない)。ライトニング・スケッチに見られる特徴は、さまざまな映画のもつ原初の形式でもあり、そこから最初のアニメーションは進化した。少なくとも三つの要素を挙げることができる:まず画家。映画における仮の主人公であり、例外なく制作者自身によって演じられる。次に、絵を描く面(スケッチ帖、黒板、キャンバス)。最初は何も描かれていない。そして、絵そのもの。画家によってそのときどきの道具(ペン、ブラシ、チョーク)で描かれる。物語にも基本構造がある。画家は絵を描き、それを動かす魔力を授けられる。絵は自動的に形を変えたり、「現実に」(三次元に)なったりする。絵は画家から独り立ちしようとして、画家をからかったり、消されるのを拒んだりする。

ライトニング・スケッチがスクリーンに登場したのはまずイングランドで、1895年にトム・メリーなる風刺画家がイーゼルを立ててウィルヘルム二世の肖像を速描きしている。この40フィートのフィルムを撮ったのはバート・エイカーズで、その後もメリーの一連のフィルムを撮っている。メリーはさらにさまざまなパフォーマンスを行っており、ライトニング・スケッチのみならず、上下逆さま描きもこなしている。有名な彼に対して、リトル・スタンリーなる子供の速描き画家が、1898年に挑戦を挑んだ記録も残っている。

映画初期には、ジョルジュ・メリエスがフランス映画において速描きを披露している。メリエスは、"Dessinateur express(急行画家)" 役で登場し、アドルフ・ティエール、チェンバレン、ヴィクトリア女王、そしてビスマルクの風刺画をカメラの前で撮影している。これら1896年のフィルムでは、カメラをわざと遅く回すことによって、描画のスピードが速められている。ほどなくメリエスは1900年の「Le Livre magique(魔法の本)」で魔術の要素を取り入れた。ここでは、等身大の絵が生身の人へと変化するが、これはストップアクション(カメラを止めている間に人が入れ替わる)のテクニックを用いている。このフィルムはイングランドでも公開され、ウォルター・ブースはこれを真似て「Artistic Creation」という作品を作った。

メリエスやブースのフィルムをジェームズ・スチュアート・ブラックトンが見た可能性はあるだろう。彼はアメリカのフィルムにライトニング・スケッチを導入しているからである。それだけではない。ブラックトンはまだ若い頃、ニューヨーク郊外を「マドモアゼル・スチュアート」と称して巡業しており、チョーク・トーク、もしくはライトニング・ランドスケープ・ペインティングと呼ばれる芸を披露していた。パートナーのアルバート・スミスはその内容をこう記している。

「ブラックトンは、胸のがっしりした男で、センスもなければ落ち着きもなかった。白のタイツに気味の悪い黒のかつらをつけ、その周りにはバラのつぼみが丁寧にあしらわれていた。さらにひどいことに、肌色のスパンコールがブラックトンの腕や足の筋肉、つまりいちばんごつごつしたところに付けられており、それはあたかもできの悪い印象派が間違った欲望に駆られて考え出たかのようだった。ホワイト・プレインズのご婦人方は、ブラックトンを醒めた冷たい目で黙って見ていた。彼にはいったい男らしさや魅力というものが欠けていたが、本人はといえば猛然とイーゼルにとりかかっているのだった。」

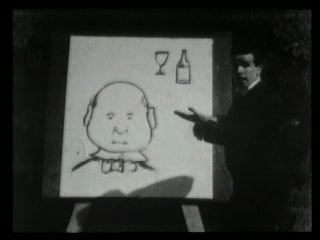

ブラックトンは、「愉快なお絵かき the enchanted drawings」ではもはや女装していないが、猛然たる動きはあいかわらずで、熱の入ったパフォーマンスを演じている。1900年の作品でエジソンの名義で作られているが、おそらくは「ブラック・マリア」以前のものだろう。若き画家が紙に風刺画風の顔を描く。そこに煙草とワインのボトルを描き加えると、顔はにやりと笑う。ブラックトンがこれらに触るや否や、絵はブラックトンの手の中に移って実物となり、描かれた顔は煙草とワインを取り去られて不機嫌な表情になる。初期のヨーロッパ映画と同じく、この映画でも一フレームごとの撮影は行われておらず、メリエスのストップアクションの技術が踏襲されている。

ブラックトンは、「愉快なお絵かき the enchanted drawings」ではもはや女装していないが、猛然たる動きはあいかわらずで、熱の入ったパフォーマンスを演じている。1900年の作品でエジソンの名義で作られているが、おそらくは「ブラック・マリア」以前のものだろう。若き画家が紙に風刺画風の顔を描く。そこに煙草とワインのボトルを描き加えると、顔はにやりと笑う。ブラックトンがこれらに触るや否や、絵はブラックトンの手の中に移って実物となり、描かれた顔は煙草とワインを取り去られて不機嫌な表情になる。初期のヨーロッパ映画と同じく、この映画でも一フレームごとの撮影は行われておらず、メリエスのストップアクションの技術が踏襲されている。(中略)

これらのフィルムでは、画家は舞台から追い出されてはおらず、むしろ共存していた。ブラックトンの「愉快な百面相 the humorous phases of funny faces」と「ライトニング・スケッチ」(1907)は、ステージでの動きにおいて何を中心に据えるかを一新した点で、画期的な試みだったと見ることができるだろう。1905年、コミック・ストリップ作家のアウトコールトは、旅芸人の一座に加わり、「バスターとタイグ」を大きなイーゼルに描いた。この芸はエジソンによって1904年に記録されている。彼の成功はウィンザー・マッケイを刺激し、マッケイは「人間の七段階」というパフォーマンスを1906年に初演している。マッケイは日に20分のパフォーマンスで週に1000ドルを稼ぎ出したが、色つきのチョークを使ったり、通常の口上の代わりに伴奏音楽を使うなどの工夫をした。新聞に掲載されたその姿からすると、彼は「愉快な百面相」の男女の顔を真似たのかもしれない(あるいは彼が真似られたのかもしれない)。

これらのフィルムでは、画家は舞台から追い出されてはおらず、むしろ共存していた。ブラックトンの「愉快な百面相 the humorous phases of funny faces」と「ライトニング・スケッチ」(1907)は、ステージでの動きにおいて何を中心に据えるかを一新した点で、画期的な試みだったと見ることができるだろう。1905年、コミック・ストリップ作家のアウトコールトは、旅芸人の一座に加わり、「バスターとタイグ」を大きなイーゼルに描いた。この芸はエジソンによって1904年に記録されている。彼の成功はウィンザー・マッケイを刺激し、マッケイは「人間の七段階」というパフォーマンスを1906年に初演している。マッケイは日に20分のパフォーマンスで週に1000ドルを稼ぎ出したが、色つきのチョークを使ったり、通常の口上の代わりに伴奏音楽を使うなどの工夫をした。新聞に掲載されたその姿からすると、彼は「愉快な百面相」の男女の顔を真似たのかもしれない(あるいは彼が真似られたのかもしれない)。(中略)

こうしたライトニング・スケッチ映画で重要な点を記しておこう。観客は常に、自分が劇場のパフォーマンスを見ているのだということを意識させられる。制作者は(しばしば自分の手を映すことによって)注意を自分に引き寄せる。その一方で、パフォーマンスは普通に記録されることはない。それぞれの絵はカメラのトリックによって変化し、魔術的幻想を産み出す。注目すべきは、メリーやメリエスやブラックトンがまとっているのは、フォーマルなイヴニング服であり、それは舞台のマジシャンの正装でもある、ということだ。劇場風のセットもコスチュームも統一されているのは、アニメーターが魔術師であるという幻想を産み出すためなのである。黒板や紙の前にまず現れるという段取りは、マジシャンが帽子や袖の中に何もないことを示すしぐさと同じである。見る者は、ひとつのありふれた状況がいまや変化しようとしていることを知る。画家の絵が急に動き出すとき、描かれたものがあまりにありふれているがゆえに、事態の魔術性はいっそう引き立つ。観客はそれがカメラのトリックによるものであることは知っているが、疑いをさしはさむのはやめて、映画の誘いを受け入れ、画家の絵が現実のものとなりうる世界を想像するのである。

こうしたライトニング・スケッチ映画で重要な点を記しておこう。観客は常に、自分が劇場のパフォーマンスを見ているのだということを意識させられる。制作者は(しばしば自分の手を映すことによって)注意を自分に引き寄せる。その一方で、パフォーマンスは普通に記録されることはない。それぞれの絵はカメラのトリックによって変化し、魔術的幻想を産み出す。注目すべきは、メリーやメリエスやブラックトンがまとっているのは、フォーマルなイヴニング服であり、それは舞台のマジシャンの正装でもある、ということだ。劇場風のセットもコスチュームも統一されているのは、アニメーターが魔術師であるという幻想を産み出すためなのである。黒板や紙の前にまず現れるという段取りは、マジシャンが帽子や袖の中に何もないことを示すしぐさと同じである。見る者は、ひとつのありふれた状況がいまや変化しようとしていることを知る。画家の絵が急に動き出すとき、描かれたものがあまりにありふれているがゆえに、事態の魔術性はいっそう引き立つ。観客はそれがカメラのトリックによるものであることは知っているが、疑いをさしはさむのはやめて、映画の誘いを受け入れ、画家の絵が現実のものとなりうる世界を想像するのである。画家にとって事物に命をもたらす力を持つということは、自らを特権的な地位に押し上げることである。彼らが自覚していたかどうかはともかく、スケッチ画家(=アニメーター)はいわばピグマリオン物語、すなわち本物そっくりなものを創造する能力を持った者が強い欲望を持つがあまり美しきガアラテアに命を吹き込む物語を語り直していることになる。ベルクソンが言うように、映画においては動きこそが命であり、スクリーン上の動きを産み出す能力こそ、ブラックトンらによって魔法の杖と見なされた。アニメーションにおけるこの神話的な前提は、その語源にも見出すことができる。自らが取り組んでいるさまをスクリーンに定着させ、ドローイングの魔術的な動きに従事することによって、画家は自分たちがアニマ—生命の息吹を授けていることを、観客に見せていたのである。

*ディズニーたちが教科書としたE. Lutz "animated cartoons"のこと

(D. Crafton "Before Mickey" p48-57より細馬訳 Oct. 28, 2010)

図は上から: 1:ルッツがLife (1897, April 15)に描いた記事「The lightning sketcher」

2:『愉快なお絵かき the enchanted drawings』の一場面

3:『愉快な百面相 the humorous phases of funny faces』の一場面

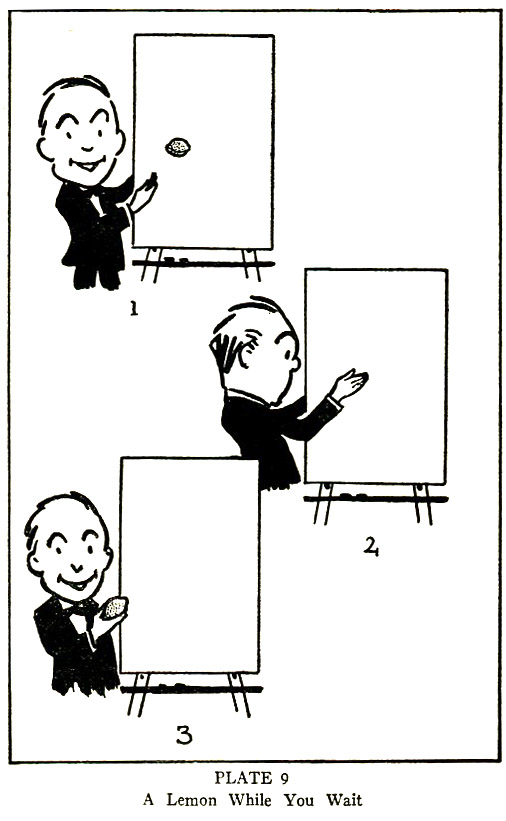

4:H. Tarbell "Fun with chalk talk" (1931)より、描いたレモンを手に取る方法。あらかじめ描いたレモンのシートを貼り付けておき、右手に隠したレモンを当てながら、シートごと剥ぎ取り、レモンだけを見せる。